A pouco e pouco, eu que não queria muito ser médico, queria escrever apenas, interessei-me pelo barro de que aqueles corpos eram feitos, pelo barro de que eu era feito, barro, mau cheiro, repugnância

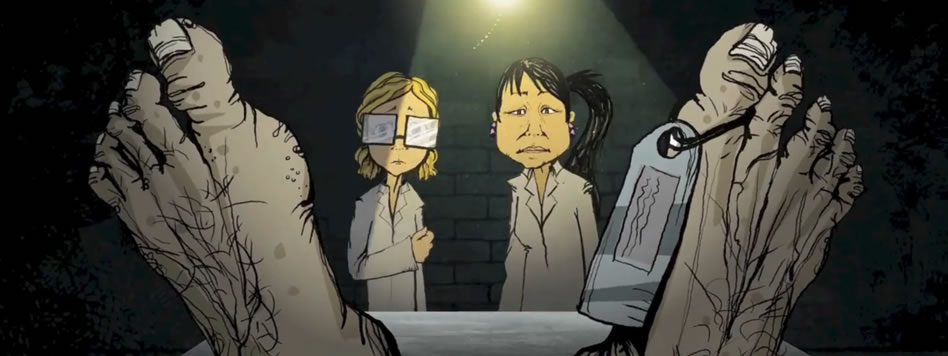

Eu tinha dezasseis anos quando me matriculei em Medicina, as aulas começavam mais ou menos um mês depois de completar dezassete e nunca havia posto o olho em cima de um cadáver quando o ensino prático, no teatro anatómico, começou. Depois de esperar com os colegas, de bata e luvas, arrepiadinho de medo, num compartimento que dava para uma sala enorme, cheia de pias compridas, de pedra, os mortos começaram a entrar numa espécie de macas metálicas, com rodas que chiavam, nus, de dedo grande do pé munido de um cartão com o nome, amarelos, direitos como paus. Uns empregados, com uma espécie de guarda-pó, também de luvas, transferiam-nos para as pias num pivete de formol. O que parecia o chefe dos empregados, o senhor Joaquim, gordo e bexigoso, veio anunciar

- Está a sopa na mesa

e nós lá fomos, acanhadíssimos, tentando não olhar

(pelo menos eu tentava não olhar, numa vontade louca de fugir a sete pés)

à medida que nos iam distribuindo pelas pias, em redor daqueles corpos amarelos, com o formol a encher-nos de lágrimas. Lembro-me do senhor Joaquim perguntar

- Que tal a sopinha meus senhores?

a um rebanho de miúdos mais ou menos apavorados, a quem ele vendia os esqueletos que era necessário comprar para estudar os ossos. Não comprei nenhum: o meu pai conservava em casa, numa mala de vime, os ossos que arranjara em estudante, recordo-me do maxilar inferior ainda com dentes, da caveira, dos ossos mais delicados da cabeça, embrulhados em papel de seda para não se quebrarem, de um monte de costelas e de tíbias, perónios, fémures, destinados a uma aprendizagem decente, consoante me recordo da desilusão do senhor Joaquim comigo, porque tinha um negócio de venda daquelas coisas aos estudantes, que lhe arredondava os fins de mês. Um sócio dele, coveiro, entregava-lhos no cemitério, à percentagem, o senhor Joaquim, que morava numas águas furtadas, punha a mercadoria a secar no telhado, até perder os fiapos de tendões e músculos que sobravam, limpava-os, lavava-os, secava-os, juntava-os em sacos que nos vendia e lá se apanhava o autocarro a chocalhar aquilo. Perguntei-lhe como fazia para separar os ossos da cabeça e o senhor Joaquim, engenhoso, explicou-me que, pelo buraco occipital, enchia os crânios de favas, despejava-lhes água dentro, tapava o buraco com uma espécie de rolha e os ossos iam-se afastando uns dos outros à medida que as favas inchavam. Continuo sem entender a razão pela qual os vizinhos não protestavam com o fedor: se calhar todo o Campo de Santana, onde ele habitava, colaborava nos esqueletos, não sei, a realidade era que o senhor Joaquim não parecia viver em conflito com ninguém. Tinha um filho que o visitava às vezes, todo torcido, e ele nos apresentava com orgulho

- O meu rapaz, parkinsonista

dava ideia que contente com a doença:

- Não é para qualquer um.

No meio disto apareciam os assistentes, que nos distribuíam bisturis a fim de começarmos a familiarizar-nos, numa pestilência de formol, com corpos com séculos de frigorífico em que tudo se confundia num lodo castanho, ao pé do qual o parkinsonista me parecia muito mais elegante que o Apolo Musageta ou a Madona da Caldeirinha. O teatro anatómico durava das duas às seis da tarde

(seis ou sete?)

até eu o trocar por um cinema de sessões contínuas na Praça do Chile

(numa rua por trás da Praça do Chile)

com um colega que conhecia a senhora que vendia os bilhetes. Pedia à senhora

- Dê-me dois lugares bons

a senhora, com um piscar de olhos entendido, colocava-nos ao lado de espectadoras solitárias, da idade da minha mãe, que encostavam docemente os joelhos aos nossos no escuro e nos davam a mão durante os filmes. Habitavam nas redondezas e convidavam-nos a acompanhá-las até casa para um chazinho, onde nos faziam festas na cara, nos davam beijos e introduziam dedos sábios nos intervalos dos botões da camisa, a suspirarem

- Ai menino, menino

e a experimentarem-nos a pele da barriga

- Que suave

- Que suave

a explorar-me a pele da barriga numa altura em que já não teria pele: apenas o que fora um corpo, com um cartão com o meu nome amarrado ao dedo do pé. Um nome que não dizia fosse o que fosse a ninguém, retalhado, inútil, explicando aos alunos o absurdo que eu era, deitado no telhado do senhor Joaquim, de ossos brancos ao léu e, no interior do meu crânio, favas a rebentarem com os pombos de Lisboa em torno."

António Lobo Antunes, em crônica publicada na VISÃO 1157

Nenhum comentário:

Postar um comentário