|

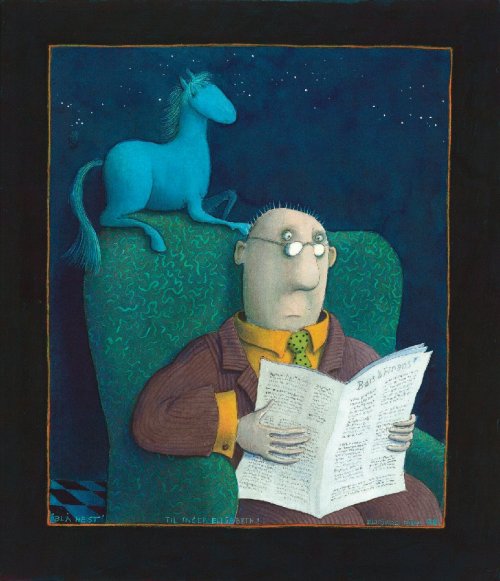

| Kaoru Yamada |

domingo, novembro 29

Curiosidade

Título e nome do autor no dorso dos livros, não foi uma constante na história dos livros. Nos primeiros livros essas informações se encontravam na capa da frente e na do verso. Mais tarde elas se encontravam só na capa da frente. E finamente no dorso. A ordem reflete a maneira como os livros eram guardados. Primeiro, durante o início até meados da Idade Média, eles eram guardados sobre uma mesa, ou superfície. Depois, mais tarde na Idade Média, eram guardados de pé com a capa da frente à mostra, de cara para o leitor. E finalmente, no período moderno, título e nome do autor passaram para o dorso quando os livros foram guardados em estantes, como fazemos até hoje.

Assim começa o livro...

Havia na Westfália, no castelo do senhor barão de Thunder-ten-tronckh, um jovem a quem a natureza tinha dado os mais suaves costumes. Sua fisionomia anunciava a sua alma. Tinha o juízo bastante reto, com a mente mais simples; era, creio, por essa razão que o chamavam de Cândido. Os antigos criados da casa suspeitavam que ele fosse filho da irmã do senhor barão e de um bom e honesto fidalgo da vizinhança, a quem essa senhorita nunca quis desposar porque ele só conseguiu comprovar setenta e um quartos,1 e porque o resto de sua árvore genealógica tinha se perdido pela injúria do tempo.

O barão era um dos senhores mais poderosos da Westfália, pois o seu castelo tinha uma porta e janelas. Sua grande sala era até ornamentada com tapeçarias. Todos os cães de seu terreiro compunham uma matilha, se necessário; os seus palafreneiros eram os adestradores; o pároco da cidade era seu capelão-mor. Todos o chamavam de “meu senhor” e riam quando ele pilheriava. A senhora baronesa, que pesava cerca de trezentas e cinquenta libras, angariava com isso uma grande consideração, e fazia as honras da casa com uma dignidade que a tornava ainda mais respeitável. Sua filha Cunegunda, de dezessete anos, era corada, fresca, gorda, apetitosa. O filho do barão parecia em tudo digno do pai. O preceptor Pangloss2 era o oráculo da casa, e o pequeno Cândido escutava as suas lições com toda a boa-fé de sua idade e de seu caráter.

Pangloss ensinava a metafísico-teológico-cosmolonigologia. Ele provava admiravelmente que não há efeito sem causa, e que, no melhor dos mundos possíveis, o castelo do senhor barão era o mais belo dos castelos e a senhora, a melhor das baronesas possíveis. “Está demonstrado”, dizia ele, “que as coisas não podem ser de outro jeito: pois tudo sendo feito para um fim, tudo é necessariamente para o melhor fim. Notem que os narizes foram feitos para carregar óculos. As pernas foram visivelmente instituídas para usar calças, e nós temos calças. As pedras foram formadas para ser talhadas e para fazer castelos; assim meu senhor tem um belíssimo castelo; o maior barão da província deve ser o mais bem alojado; e os porcos sendo feitos para serem comidos, comemos porcos durante o ano todo; por conseguinte, aqueles que afirmaram que tudo está bem disseram uma bobagem; era preciso dizer que tudo está o melhor.”

Cândido escutava atentamente, e acreditava inocentemente, pois ele achava a srta. Cunegunda extremamente bela, embora nunca tivesse tido a ousadia de dizer isso a ela. Concluía que, depois da felicidade de ter nascido barão de Thunder-ten-tronckh, o segundo grau de felicidade era ser a srta. Cunegunda; o terceiro, vê-la todos os dias; e o quarto, ouvir mestre Pangloss, o maior filósofo da província e, consequentemente, de toda a Terra. Um dia, Cunegunda, passeando perto do castelo, no bosquezinho a que chamavam parque, viu por entre o matagal o dr. Pangloss dando uma aula de física experimental à camareira de sua mãe, moreninha muito bonita e muito dócil. Como a srta. Cunegunda tivesse muita disposição para as ciências, observou, sem sofrer, as experiências reiteradas de que foi testemunha; ela viu claramente a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas, e voltou muito agitada, toda pensativa, toda cheia do desejo de ser sábia, imaginando que ela bem que podia ser a razão suficiente do jovem Cândido, que também ele podia ser a dela.

Ela encontrou Cândido ao voltar para o castelo, e corou; Cândido também corou; ela lhe disse bom-dia com voz entrecortada, e Cândido falou com ela sem saber o que dizia. No dia seguinte, depois do jantar, ao saírem da mesa, Cunegunda e Cândido encontraram-se atrás de um biombo; Cunegunda deixou cair o lenço; Cândido recolheu-o, ela tomou-lhe inocentemente a mão, o rapaz beijou inocentemente a mão da moça com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça toda particular; as suas bocas se encontraram, os olhos se inflamaram, os joelhos tremeram, as mãos se apertaram. O senhor barão de Thunder-ten-tronckh passou perto do biombo e, vendo aquela causa e aquele efeito, expulsou Cândido do castelo com grandes pontapés no traseiro; Cunegunda desmaiou; foi esbofeteada pela senhora baronesa logo que voltou a si; e tudo ficou consternado no mais belo e mais agradável dos castelos possíveis.

sábado, novembro 28

Um escritor nasce e morre

I

|

| Franz Kafka, de Robert Crumb |

Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma escola bem próximas, umas das outras, e que se chamava Turmalinas. A cadeia era velha, descascada na parede dos fundos, Deus sabe como os presos lá dentro viviam e comiam, mas exercia sobre nós uma fascinação inelutável (era o lugar onde se fabricavam gaiolas, vassouras, flores de papel, bonecos de pau). A igreja também era velha, porém não tinha o mesmo prestígio. E a escola, nova de quatro ou cinco anos, era o lugar menos estimado de todos. Foi aí que nasci: Nasci na sala do 3 ° ano, sendo professora D. Emerenciana Barbosa, que Deus tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. Lembro-me: nesse dia de julho, o sol que descia da serra era bravo e parado. A aula era de geografia, e a professora traçava no quadro-negro nomes de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e de um rio, a Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro, um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo países inteiros. Então, nasci. De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. Nunca pensara no que podia sair do papel e do lápis, a não ser bonecos sem pescoço, com cinco riscos representando as mãos. Nesse momento, porém, minha mão avançou para a carteira à procura de um objeto, achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma coisa parecida com a narração de uma viagem de Turmalinas ao Pólo Norte.

É talvez a mais curta narração no gênero. Dez linhas, inclusive o naufrágio e a visita ao vulcão. Eu escrevia com o rosto ardendo, e a mão veloz tropeçando sobre complicações ortográficas, mas passava adiante. Isso durou talvez um quarto de hora, e valeu-me a interpelação de D. Emerenciana :

- Juquita, que que você está fazendo?

0 rosto ficou mais quente, não respondi. Ela insistiu :

- Me dá esse papel aí. . . Me dá aqui.

Eu relutava, mas seus óculos eram imperiosos. Sucumbido, levantei-me, o braço duro segurando a ponta do papel, a classe toda olhando para mim, gozando já o espetáculo da humilhação. D. Emerenciana passou os óculos pelo papel e, com assombro para mim, declarou à classe:

- Vocês estão rindo do Juquita. Não façam isso. Ele fez uma descrição muito chique, mostrou que está aproveitando bem as aulas.

Uma pausa, e rematou:

- Continue, Juquita. Você ainda será um grande escritor.

A maioria, na sala, não avaliava o que fosse um grande escritor. eu próprio não avaliava. Mas sabia que no Rio de Janeiro havia um homem pequenininho, de cabeça enorme, que fazia discursos muito compridos e era inteligentíssimo. Devia ser, com certeza, um grande escritor, e em meus nove anos achei que a professora me comparava a Rui Barbosa.

A viagem ao Pólo foi cuidadosamente destacada do caderno onde se esboçara, e conduzida em triunfo para casa. Minha mãe, naturalmente inclinada à sobrestimação de meus talentos, julgou-me predestinado. Meu pai, homem simples, de bom-senso integral, abriu uma exceção para escutar os vagidos do escritorzinho. Ganhei uma assinatura do Tico-Tico, presente régio naqueles tempos é naquelas brenhas, e passei a escrever contos, dramas, romances, poesias e uma história da guerra do Paraguai, abandonada no primeiro capitulo para. alívio do Marechal Lopez.

II

Escrevi. Escrevi. Deixei Turmalinas. No internato, fui redator da Aurora Ginasial, onde um padre introduziu criminosamente, em minha descrição da primavera, a expressão "tímidas cecéns", que me indignou. Cá fora, revistas literárias passaram a abrigar-me com assiduidade. Em uma delas meu retrato apareceu, com adjetivos. Não me pagavam nada, nem eu podia admitir que literatura se vendesse ou se comprasse. Quantas vezes meu coração bateu quando os dedos folheavam, trêmulos, o número de sábado, ainda cheirando a tinta de impressão ! Publicou... Não publicou... E sempre a descoberta do meu trabalho, ainda em plena rua, despertava a sensação incômoda do homem que foi encontrado nu e não teve tempo de cobrir as partes pudendas. Eu escondia meu crime, orgulhoso de tê-lo cometido, fazendo da literatura um segredo de masturbação. Havia semanas em que o Fon-Fon!, o Para Todos, a Careta e a Revista da Semana publicavam simultaneamente trabalhos de minha humilde lavra, todos ou quase todos poemas em prosa, em que me especializara. Nem sempre havia numerário suficiente para adquirir todas as revistas, e então o copo de leite quente, com pão e manteiga, à noite, antes de ir para a pensão, sacrificava-se com galanteria às belas-letras.

Escrevi muito, não me pejo de confessá-lo. Em Turmalinas, gozei de evidente notoriedade, a que faltou, entretanto, para duração, certo trabalho de jardinagem. É verdade que Turmalinas me compreendia pouco, e eu a compreendia menos. Meus requintes espasmódicos eram um pouco estranhos a uma terra em que a hematita calçava as ruas, dando às almas uma rigidez triste. Entretanto, meu nome em letra de fôrma comovia a pequena cidade, e dava-lhe esperança de que o meu talento viesse a resgatar o melancólico abandono em que, anos a fio, ela se arrastava, com o progresso a 50 quilômetros de distância e cabritos pastando na rua.

Não houve resgate, e a cidade esqueceu-me. Nunca mais voltei lá. De lá ninguém me escreveu, pedindo para fazer uma página sobre o Pico do Amor ou a Fonte das Sempre-Vivas. Meus parentes espalharam-se ou morreram. 0 escritor tornou-se urbano.

III

Publiquei três livros, que foram extremamente louvados por meus companheiros de geração e de pensão, e que os críticos acadêmicos olharam com desprezo. Dois volumes de contos e um de poemas. Distribuí as edições entre jornais, amigos, pessoas que me pediram, e mulheres a quem eu desejava impressionar.

Sobretudo entre as últimas. Minha tática, de resto bem simples, consistia em jamais pronunciar ou sugerir a palavra literatura. Eu não era um literato que se anunciava, mas um homem que, no fundo, sofria por saber-se literato. Minha literatura assumia feição estranha, com alguma coisa de nativo e contrariado na origem, mas vegetando não obstante.

- O senhor escreve coisas lindíssimas, eu sei...

- Calúnia de meus inimigos. Infelizmente, é impossível viver sem fazer inimigos. Eles é que espalham isso, não acredite...

Meu sorriso ambíguo, de dentes não suficientemente íntegros (ganhei fama de irônico por causa do sorriso envergonhado) sublinhava a intenção discreta da negativa.

O sujeito afastava-se, impressionado. Muitas reputações nacionais não se estabelecem de outro modo. Eu escrevia.

IV

Escrevia realmente para que, escrevia por quê? Autor, tipógrafo e público não saberiam responder. Eu não tinha projetos. Não tinha esperanças. A forma redonda ou quadrada do mundo me era indiferente. A maior ou menor gordura dos homens, sua maior ou menor fome não me preocupavam. Sabia que os homens existem, que viver não é fácil, que para mim próprio viver não era fácil, e nada disso contaminava meus escritos. Dessa incontaminação brotara, mesmo, certa vaidade. "Artista puro", murmurava dentro de mim a vozinha orgulhosa. "Não traia o espírito", acrescentava outra voz interior (borborigmo, talvez). Como o espírito não protestasse, eu me atribuía essa dignidade exemplar, feita de gratuidade absoluta. E escrevia. Rente a meu ombro, outros rapazes faziam o mesmo. E não queríamos nada, não esperávamos nada. Éramos muito felizes, embora não soubéssemos, como acontece geralmente.

O meu, o nosso individualismo fundamental proibia-nos o aconchego das igrejinhas. Éramos ferozmente solitários. Em cada Estado do Brasil, uma academia de letras reunia os gregários, distribuía louros inofensivos. Esses louros repugnavam-me, e os acadêmicos, geralmente pessoas sem complexidade, eram a meus olhos monstros de intolerância, inveja, malícia e incompreensão, intensamente misturadas. O fato de terem quase todos mais de 45 anos apenas adoçava esse sentimento de repulsa, para introduzir nele um grão de piedade triste. Em verdade, ter mais de 45 anos era não somente absurdo como prova de extrema infelicidade. Até certo ponto, os acadêmicos mereciam simpatia. Como os dromedários, animais estranhos que não podem ser responsabilizados pelo gênero de vida que lhes impõe o vício de nascença.

Fugindo aos mais velhos, seria natural que nos ligássemos uns aos outros, os de 20 a 25 anos. Cultivávamos mais ou menos os mesmos preconceitos. As mesmas fobias em cada um de nós. Desgraçadamente, elas nos impunham o cauteloso afastamento recíproco, e nossas conversas de bar, noite afora, tinham traços de ferocidade e autoflagelação. Entretanto...

Licurgo, que compusera comigo o "Poema do Cubo de Éter", descobriu certa noite o tomismo, e eu o expulsei de minha convivência. Mas, sua voz, continuou pregando os novos tempos, perturbando almas sedentas de verdade e metafísica.

Aleixanor, tendo comprado num sebo as Cartas aos Operários Americanos, de Lenine, e começando a colaborar no Grito Proletário, sofreu de minha parte uma campanha de descrédito intelectual. Voltou-se para a ação política, fundou sindicatos, escreveu e distribuiu manifestos, e desfrutou de certa notoriedade até o golpe de 35, quando emudeceu.

A poetisa Laura Brioche fundou um Clube de Psicanálise, que procurei desmoralizar na primeira reunião, introduzindo sub-repticiamente entre os sócios, antes da votação dos estatutos, volumosa quantidade de uísque, genebra e gim. A sessão dissolveu-se em álcool, mas restaram aqui e ali grupos de bem-aventurados que se entretinham na interpretação onírica e confrontavam gravemente seus respectivos complexos, recalques e ambivalências.

Fundaram-se sucessivamente, a Associação dos Amigos dos Livros de História, a Academia dos Gramáticos de Ouro Preto, um Curso de Alimentação Racional, a Sociedade de Aculturação Ário-Africana, o Grupo Deus-Pátria-Justiça-Ensino Profissional, o Clube Esperantista Limitado, o Instituto de Genética.

Todos, em redor de mim, se iam afirmando, fixando.

Todos optavam. Nos jornais, passavam do suplemento de domingo à página editorial. Alguns recebiam manifestações de apreço, outros eram chamados a trabalhar em gabinetes de secretários de Estado. Vários compraram lotes, começaram a edificar. Um deles, extraordinário, conquistou um cartório. A floração de filhos, vitoriosos em concursos de puericultura, afirmava o rumo seguro de minha geração.

Eu perseguia o mito literário, implacavelmente, mas, sem fé. Nunca meus poemas foram mais belos, meus contos e crônicas mais fascinantes do que nesse tempo de crescente solidão. Solidão, solidão... Era só o que havia em torno a mim, dentro em mim. Era como se eu morasse numa cidade que, pouco a pouco, fosse ficando deserta. Algum tempo mais, não haveria ninguém para dirigir os sinais luminosos nas esquinas, dar corda aos relógios, velocidade aos bondes, carne, pão e fruta às casas. De resto, para que bondes, relógios?... Já não havia ninguém, todos se haviam mudado para as cidades em frente, ao norte, ao sul, e eu passeava lugubremente minha solidão nas ruas que ressoavam a meu passo, ruas que outrora me eram familiares, e agora pareciam escurecer, mudar de forma, de cheiro: de tal modo estavam ligadas a uma época, uma geração, um estado de espírito que se decompunham... Tudo ia escurecendo... escurecendo... Mas eu andava, eu continuava, eu não queria acreditar...

Risquei um fósforo, já sob a escuridão absoluta, e na lâmpada que minhas mãos em concha formavam, percebi que tinha feito 30 anos. Então morri. Dou minha palavra de honra que morri, estou morto, bem morto.Carlos Drummond de Andrade

As crônicas de Odylo

A Global Editora está lançando uma coletânea com as melhores crônicas de Odylo Costa, filho. A obra conta com seleção e edição de Cecília Costa Junqueira e Virgilio Costa e compõe a coleção “Melhores Crônicas“, que frequentemente destaca a produção de escritores que andavam esquecidos ou ausentes nas livrarias.

Odylo Costa, filho foi um jornalista, cronista, novelista e poeta brasileiro, além de imortal da ABL, nascido em São Luís/MA em 1914 e falecido no Rio de Janeiro em 1979. Durante muito tempo escreveu uma crônica diária para a Tribuna da Imprensa. Entre suas obras já publicadas, havia apenas um de crônicas, chamado “Distrito da confusão“, lançado na década de 1940.

sexta-feira, novembro 27

A herança envenenada de 'Mein Kampf'

A partir de 1º de janeiro de 2016, 'Mein Kampf' se tornará de domínio público,por ser o ano seguinte aos 70 anos da morte de seu conhecidíssimo autor, como estipula a legislação vigente. A partir de então, qualquer editora poderá fazê-lo chegar de novo às livrarias. Na Alemanha, o land da Baviera, proprietário até agora dos direitos intelectuais sobre a obra que foi o principal instrumento de propaganda do Terceiro Reich, autorizou pela primeira vez uma nova edição científica do volume, que terá 2.000 páginas e será vendido a 59 euros (235 reais) a partir do início de janeiro.

Na França, entretanto, a eventual reedição do livro provoca uma amarga polêmica. A editora Fayard acaba de anunciar uma edição parecida com a alemã para 2018, o que semeou o pânico entre políticos e historiadores, divididos em dois grupos irreconciliáveis. Os refratários ao projeto são encabeçados pelo político antiliberal Jean-Luc Mélenchon, ex-líder de correntes da Frente de Esquerda, que vive o paradoxo de compartilhar a mesma editora com 'Mein Kampf''. “Quem precisa lê-lo? Que utilidade pode ter conhecer ainda mais os delírios criminosos que contém?”, declarou em uma carta aberta à sua editora.

O mundo acadêmico tampouco está de acordo sobre a conveniência de reeditar o livro assinado em 1924 por Hitler. A historiadora Annete Wieviorka, grande especialista na Shoah, se opôs ao projeto, que considera manchado pelo mercantilismo. Por sua vez, aprovam a reedição especialistas como Robert Paxton e Denis Peschanski, que colaborou na edição dos diários de Goebbels e foi responsável por uma inovadora mostra sobre a Ocupação no início do ano. “Para conhecer a ideologia nazi e seu impacto social é inevitável conhecer 'Mein Kamf'”, argumenta.

Um grupo de jovens historiadores, liderados por André Loez, propõe que seja publicado somente na Internet. “É a única forma de nos assegurarmos de que o livro não será fetichizado, que nunca veremos filas na Fnac ou o 'Mein Kampf 'no topo da lista dos mais vendidos”, declarou ao Le Monde.

O menino que emprestava livros

|

| Guilherme Roberto, fundador da Livreteria / VICTOR SOARES |

Nos fins de semana, Roberto e sua equipe, formada por quatro jovens de 16 a 18 anos, sobem o Morro com um triciclo customizado, que carrega um armário de compensado cheio de livros. As portas se abrem em uma rua, escolhida por eles durante a semana, e as crianças logo aparecem para o início das atividades. "Contamos histórias e emprestamos livros. Se demoramos para voltar para uma rua, somos cobrados pelas crianças. Isso é muito gratificante para nós", afirma Roberto.

A principal fonte de renda da Livreteria é o bolso do jovem empreendedor, formado em comunicação social, que trabalha de madrugada em uma produtora de clipping. No ano passado, o projeto chegou a receber 10 mil reais para sair do papel, da Agência Redes para a Juventude, um projeto de capacitação e inclusão de jovens apoiado pela prefeitura do Rio de Janeiro. Com esse capital inicial, a literatura itinerante ganhou vida no Morro. Em apenas um ano de existência, conta com 600 títulos, nacionais e internacionais, todos doados por entidades parceiras ou pelos próprios moradores da comunidade.

quinta-feira, novembro 26

O brasão da cidade

Argumentava-se da seguinte maneira: o essencial do empreendimento todo é a ideia de construir uma torre que alcance o céu. Ao lado dela tudo o mais é secundário. Uma vez apreendida na sua grandeza essa ideia não pode mais desaparecer; enquanto existirem homens, existirá também o forte desejo de construir a torre até o fim. Mas nesse sentido não é preciso se preocupar com o futuro; pelo contrário, o conhecimento da humanidade aumenta, a arquitetura fez e continuará fazendo mais progressos, um trabalho para o qual necessitamos de um ano será dentro de cem anos realizado, talvez em meio e além disso melhor, com mais consistência. Por que então esforçar-se ainda hoje até o limite das energias? Isso só teria sentido se fosse possível construir a torre no espaço de uma geração. Mas não se pode de modo algum esperar por isso. Era preferível pensar que a geração seguinte, com o seu saber aperfeiçoado, achará mau o trabalho da geração precedente e arrasará o que foi construído, para começar de novo. Esses pensamentos tolhiam as energias e, mais do que com a construção da torre, as pessoas se preocupavam com a construção da cidade dos trabalhadores. Cada nacionalidade queria ter o alojamento mais bonito, resultaram daí disputas que evoluíram até lutas sangrentas. Essas lutas não cessaram mais, para os líderes elas foram um novo argumento no sentido de que, por falta da concentração necessária, a torre deveria ser construída muito devagar ou de preferência só depois do armistício geral. As pessoas porém não ocupavam o tempo apenas com batalhas, nos intervalos embelezava-se a cidade, o que entretanto provocava nova inveja e novas lutas. Assim passou o tempo da primeira geração, mas nenhuma das seguintes foi diferente, sem interrupção só se intensificava a destreza e com ela a belicosidade. A isso se acrescentou que já a segunda ou terceira geração reconheceu o sem-sentido da construção da torre do céu, mas já estavam todos muito ligados entre si para abandonarem a cidade. Tudo o que nela surgiu de lendas e canções está repleto de nostalgia pelo dia profetizado em que a cidade será destroçada por um punho gigantesco com cinco golpes em rápida sucessão. Por isso a cidade também tem um punho no seu brasão.

Franz Kafka

quarta-feira, novembro 25

Eu fumava muito

“Escrever é, para mim, um prazer complementar ao prazer de fumar”, dizia Julio Ramón Ribeyro, e para mim também era assim: eu podia fumar sem escrever, sem problemas, mas não podia escrever sem fumar. Por isso, quando parei de fumar, no começo de janeiro, achei que corria o risco de nunca mais escrever. Não sei se sou bom escrevendo, mas sei que fumando eu era um dos melhores. Sem exagero: eu fumava muito bem. Fumava com naturalidade, fluidez, alegria. Com extrema elegância. Com verdadeira paixão.

Tampouco podia ler sem fumar. Por isso nunca fui capaz de ler ou escrever em aviões e ônibus. Já fiquei bastante tempo sem escrever, mas não lembro de ter lido tão pouco como nesse verão. Era algo de que eu realmente precisava, pois, como eu disse, eram atividades muito ligadas: lá pelos onze ou doze anos eu já havia me tornado, quase simultaneamente, um leitor voraz e um fumante muito promissor.

Nos primeiros anos de faculdade eu logo construí um vínculo mais forte entre a leitura e o tabaco. Nessa época o poeta Kurt Folch lia Heinrich Böll e eu, que sempre imitava Kurt, fui atrás do Pontos de vista de um palhaço, belo romance em que os personagens fumam o tempo todo, acho que em todas as páginas, ou pelo menos em uma página sim, outra não. E cada vez que eles acendiam um cigarro eu fazia o mesmo, e era como se eu estivesse participando do romance. Talvez seja a isso que os críticos literários se referem quando falam do leitor ativo, pensei, um leitor que sofre junto com os personagens e se alegra quando eles ficam felizes, e que sobretudo fuma quando eles fumam.

Não seria estúpido a ponto de dizer que virei fumante ‘por culpa’ do Heinrich Böll. Não: foi graças a ele

Continuei lendo Böll com a certeza de que cada vez que alguém fumasse nos seus livros eu também o faria. Acho até que em Sinuca às nove e meia e em E não digo nem uma palavra (como esse é bom), e em Casa sem dono (que triste), os romances de Böll que li em seguida, se fumava mais do que em Pontos de vista de um palhaço. Foi aí que me tornei um fumante compulsivo. Para ser mais preciso, um fumante profissional. (Não seria estúpido a ponto de dizer que virei fumante “por culpa” do Heinrich Böll. Não: foi graças a ele).

Quando deixei o cigarro lembrei, com certo temor, de uma conversa que tive há uns dois anos com meu amigo Andrés Braithwaite (um dos fumantes mais dedicados que conheço), no período em que ele havia deixado nosso nobre vício. Lembrei que em certo momento Andrés me disse, desolado: “ Agora tudo ficou infinitamente mais chato”. Me falou especialmente sobre a leitura: disse que sem fumar nenhum livro era bom, que não conseguia achar graça na leitura. Meses depois, quando o vi de novo, estava rejuvenescido, mais bonito. Ele acendeu um cigarro e, olhando-me nos olhos, disse: “Estou reabilitado”. Coincidentemente, meu amigo falou nessa tarde sobre autores fabulosos que tinha descoberto, e romances desconhecidos e poemas geniais.

Não vou explicar aqui os motivos que me fizeram parar de fumar. Basta dizer que têm a ver com covardia e ambição. De repente descobri que queria viver mais. Que coisa mais absurda essa: querer viver mais. Como se a gente fosse, por exemplo, feliz. Enfim. Deixei de fumar e na semana seguinte, quando sentei em frente ao computador para escrever minha coluna, não consegui. Fiquei dez horas tentando me concentrar. Esperei até o último minuto, na ilusão de que, aos 47 do segundo tempo, aconteceria alguma mágica, mas nada. Muito envergonhado, avisei meus editores, que foram bastante compreensivos. Sinceramente pensei que nunca mais escreveria ou leria nenhuma linha. Mas, como se vê, essa história termina bem. Por sorte, aos poucos consegui. E estou orgulhoso. Voltei a ler e escrever. E a fumar.

Alejandro Zambra (Tradução de Daniel Benevides)

Nos primeiros anos de faculdade eu logo construí um vínculo mais forte entre a leitura e o tabaco. Nessa época o poeta Kurt Folch lia Heinrich Böll e eu, que sempre imitava Kurt, fui atrás do Pontos de vista de um palhaço, belo romance em que os personagens fumam o tempo todo, acho que em todas as páginas, ou pelo menos em uma página sim, outra não. E cada vez que eles acendiam um cigarro eu fazia o mesmo, e era como se eu estivesse participando do romance. Talvez seja a isso que os críticos literários se referem quando falam do leitor ativo, pensei, um leitor que sofre junto com os personagens e se alegra quando eles ficam felizes, e que sobretudo fuma quando eles fumam.

Não seria estúpido a ponto de dizer que virei fumante ‘por culpa’ do Heinrich Böll. Não: foi graças a ele

Continuei lendo Böll com a certeza de que cada vez que alguém fumasse nos seus livros eu também o faria. Acho até que em Sinuca às nove e meia e em E não digo nem uma palavra (como esse é bom), e em Casa sem dono (que triste), os romances de Böll que li em seguida, se fumava mais do que em Pontos de vista de um palhaço. Foi aí que me tornei um fumante compulsivo. Para ser mais preciso, um fumante profissional. (Não seria estúpido a ponto de dizer que virei fumante “por culpa” do Heinrich Böll. Não: foi graças a ele).

Quando deixei o cigarro lembrei, com certo temor, de uma conversa que tive há uns dois anos com meu amigo Andrés Braithwaite (um dos fumantes mais dedicados que conheço), no período em que ele havia deixado nosso nobre vício. Lembrei que em certo momento Andrés me disse, desolado: “ Agora tudo ficou infinitamente mais chato”. Me falou especialmente sobre a leitura: disse que sem fumar nenhum livro era bom, que não conseguia achar graça na leitura. Meses depois, quando o vi de novo, estava rejuvenescido, mais bonito. Ele acendeu um cigarro e, olhando-me nos olhos, disse: “Estou reabilitado”. Coincidentemente, meu amigo falou nessa tarde sobre autores fabulosos que tinha descoberto, e romances desconhecidos e poemas geniais.

Não vou explicar aqui os motivos que me fizeram parar de fumar. Basta dizer que têm a ver com covardia e ambição. De repente descobri que queria viver mais. Que coisa mais absurda essa: querer viver mais. Como se a gente fosse, por exemplo, feliz. Enfim. Deixei de fumar e na semana seguinte, quando sentei em frente ao computador para escrever minha coluna, não consegui. Fiquei dez horas tentando me concentrar. Esperei até o último minuto, na ilusão de que, aos 47 do segundo tempo, aconteceria alguma mágica, mas nada. Muito envergonhado, avisei meus editores, que foram bastante compreensivos. Sinceramente pensei que nunca mais escreveria ou leria nenhuma linha. Mas, como se vê, essa história termina bem. Por sorte, aos poucos consegui. E estou orgulhoso. Voltei a ler e escrever. E a fumar.

Alejandro Zambra (Tradução de Daniel Benevides)

'O diário', de Anne Frank, em disputa judicial

'O Diário', de Anne Frank enfrenta uma disputa legal pelos direitos de edição do livro, que expiram em 2016. A atual lei dos Países Baixos prevê domínio público de uma obra após 70 anos de morte do autor. Anne Frank morreu em março de 1945, no campo de concentração alemão de Bergen-Belsen. Atual proprietário dos direitos de edição dos diários, o Fundo Anne Frank argumenta que o pai da menina, Otto Frank, que morreu em 1980, seria coautor dos escritos, o que daria à fundação o direito ao copyright até 2050.

'O Diário', de Anne Frank enfrenta uma disputa legal pelos direitos de edição do livro, que expiram em 2016. A atual lei dos Países Baixos prevê domínio público de uma obra após 70 anos de morte do autor. Anne Frank morreu em março de 1945, no campo de concentração alemão de Bergen-Belsen. Atual proprietário dos direitos de edição dos diários, o Fundo Anne Frank argumenta que o pai da menina, Otto Frank, que morreu em 1980, seria coautor dos escritos, o que daria à fundação o direito ao copyright até 2050.terça-feira, novembro 24

Galeria de artes e letras

A galeria Bortier, construída em 1848 por Jean-Pierre

Cluysenaer, em Bruxelas reúne galerias de arte e sebos

Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos

|

| David Park |

Mais 42 mil crianças entraram mais cedo na escola, enquanto 13,2 milhões de brasileiros ainda continuam sem saber ler nem escrever. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2014, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, aponta uma expansão da educação infantil no Brasil: a faixa etária em que mais cresceu o número de pessoas frequentando a escola no país, entre 2013 e o ano passado, foi a de 4 a 5 anos de idade, na qual as crianças estão na pré-escola. Apesar desse avanço, a Pnad também mostra deficiências que se perpetuaram no setor no mesmo período: com menos cem mil analfabetos, o Brasil ainda tem 8,3% de cidadãos que não leem nem escrevem — o que faz com que não tenha atingido meta da ONU que estabelecia que o país chegasse a 2015 com 93,5% da população alfabetizada, ou 6,5% de pessoas iletradas, segundo pesquisadores da área.

Mesmo o avanço na educação infantil está ameaçado pela crise econômica atual, já que, dentro do corte no orçamento do Ministério da Educação em 2015, a maior redução, afirmam pesquisadores, foi no ProInfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil), programa federal que enfoca justamente a construção de creches e pré-escolas.

Ao analisar a Educação no país, um dos destaques da Pnad de 2014 foi a taxa de escolarização, que é o percentual de pessoas dentro de uma faixa etária que está frequentando a escola. O maior aumento de taxa de escolarização foi na faixa de 4 a 5 anos: 82,7% das crianças nessa faixa (4,556 milhões de crianças) estavam frequentando a pré-escola em 2014, contra 81,4% (4,514 milhões) em 2013.

— Essa melhora na educação infantil foi, em grande parte, causada pela Emenda Constitucional 59, aprovada em 2009 e que determinou a obrigatoriedade, a partir de 2016, da educação básica para todos que tenham de 4 a 17 anos de idade. Até aqui, a obrigatoriedade não incluía a educação infantil. Os governos, as prefeituras passaram a se organizar para começar a atender a Emenda 59 a partir do ano que vem, abrindo mais vagas e contratando mais professores para esse nível de ensino — analisa Priscila Cruz, diretora-executiva do Movimento Todos Pela Educação. — Apesar disso, ainda é grande o déficit de vagas na rede pública na educação infantil, que abrange as creches (para crianças até 3 anos) e pré-escolas (de 4 a 6 anos).

Leia mais

O sabiá e o poeta

Se há alguém que sabe assobiar, é o sabiá. Tem um aqui na chácara cantando cedinho, de tarde e noitinha. Canta tanto que espanta, a gente se pergunta como pode. É a energia do amor, diz Dalva, ele canta para encantar a sabiá.

O cantor apaixonado lembra o poeta Gonçalves Dias da Canção do Exílio: “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá”…

É que ele tinha sido rapazola pobre e órfão que, conforme Stevie Wonder, podia ser pior, podia ser negro. E era mesmo “pior”: mestiço de negro e índia, somava dois preconceitos. Mas era também tão talentoso que foi estudar Direito em Portugal custeado por amigos, principalmente Teófilo Leal.

Voltando ao Brasil advogado e já com renome literário, conheceu em Fortaleza a irmã do amigo, linda mocinha a quem dedicou poemas mas esqueceu, indo morar no Rio de Janeiro. Mas o destino não esqueceu: voltando ao Maranhão anos depois, ele se apaixona pela bela mulher, sabendo que a família não aprovaria a união. Ela sugere ser raptada, mas ele prefere respeitar a família benfeitora, e novamente volta ao Rio sozinho.

Adoecendo, volta à Europa, já famoso poeta, com casamento desfeito – como ela, quando se reencontram em Paris e ela magoada o desconhece. Ele então escreve o doloroso poema Mais Uma Vez, Adeus, com versos como estes: “Mas que tens? Não me conheces? / De mim afastas teu rosto? / Pois tanto pode o desgosto / transformar o rosto meu? / Sei a aflição quanto pode, / sei quanto ela desfigura, / e eu não vivi na ventura… / Olha-me bem, que sou eu!”

O cantor apaixonado lembra o poeta Gonçalves Dias da Canção do Exílio: “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá”…

Ele escreveu isso na Europa, onde tentava melhorar da tuberculose, mas piorou. E lá, doente, encontrou ao acaso sua paixão Ana Amélia, que fez não o reconhecer.

É que ele tinha sido rapazola pobre e órfão que, conforme Stevie Wonder, podia ser pior, podia ser negro. E era mesmo “pior”: mestiço de negro e índia, somava dois preconceitos. Mas era também tão talentoso que foi estudar Direito em Portugal custeado por amigos, principalmente Teófilo Leal.

Voltando ao Brasil advogado e já com renome literário, conheceu em Fortaleza a irmã do amigo, linda mocinha a quem dedicou poemas mas esqueceu, indo morar no Rio de Janeiro. Mas o destino não esqueceu: voltando ao Maranhão anos depois, ele se apaixona pela bela mulher, sabendo que a família não aprovaria a união. Ela sugere ser raptada, mas ele prefere respeitar a família benfeitora, e novamente volta ao Rio sozinho.

Adoecendo, volta à Europa, já famoso poeta, com casamento desfeito – como ela, quando se reencontram em Paris e ela magoada o desconhece. Ele então escreve o doloroso poema Mais Uma Vez, Adeus, com versos como estes: “Mas que tens? Não me conheces? / De mim afastas teu rosto? / Pois tanto pode o desgosto / transformar o rosto meu? / Sei a aflição quanto pode, / sei quanto ela desfigura, / e eu não vivi na ventura… / Olha-me bem, que sou eu!”

Domingos Pellegrini

Volta ao Brasil muito doente, em navio veleiro que naufraga no litoral do Maranhão, e o poeta é o único que não se salva, esquecido no leito do camarote, já diante da praia com palmeiras e sabiás como no seu poema: “Não permita Deus que eu morra / sem que volte para lá. / Sem que ainda aviste as palmeiras / onde canta o sabiá!”

Sua morte, aos 41 anos, causou tanta comoção que seus versos foram inseridos no Hino Nacional: “Nossos bosques tem mais vida / nossa vida mais amores”.

Rapazola, fui apaixonado por seus poemas, que sabia de cor, ou seja, guardados no coração. E hoje, pensando em sua morte tão precoce e trágica, por estar vivo dou graças a Deus sempre que canta nosso sabiá.

Volta ao Brasil muito doente, em navio veleiro que naufraga no litoral do Maranhão, e o poeta é o único que não se salva, esquecido no leito do camarote, já diante da praia com palmeiras e sabiás como no seu poema: “Não permita Deus que eu morra / sem que volte para lá. / Sem que ainda aviste as palmeiras / onde canta o sabiá!”

Sua morte, aos 41 anos, causou tanta comoção que seus versos foram inseridos no Hino Nacional: “Nossos bosques tem mais vida / nossa vida mais amores”.

Rapazola, fui apaixonado por seus poemas, que sabia de cor, ou seja, guardados no coração. E hoje, pensando em sua morte tão precoce e trágica, por estar vivo dou graças a Deus sempre que canta nosso sabiá.

Bibliotecas-parque podem fechar no Rio

A estrela do projeto é a Biblioteca Parque Estadual, que ocupa uma construção de 150 mil metros quadrados na Avenida Presidente Vargas, no Centro, e tem acervo de 250 mil livros. O prédio foi reinaugurado em março do ano passado, depois de extenso trabalho de ampliação e modernização.

O último repasse estadual ocorreu em agosto. Sem alternativas, o conselheiro Ricardo Piquet, do IDG, afirmou, nesta segunda-feira, que fizeram o possível para evitar o pior.

- Tentamos ir até o nosso limite e estamos chegando nele agora. Estamos apostando na negociação da secretária estadual de Cultura (Eva Doris Rosental) com o governador (Luiz Fernando Pezão) e a Secretaria de Fazenda. O aviso prévio é de 30 dias, mas pode ser suspenso a qualquer momento — observou.

Leia mais

segunda-feira, novembro 23

Leia

Escrevendo ou lendo nos unimos para além do tempo e do espaço, e os limitados braços se põem a abraçar o mundo; a riqueza de outros nos enriquece a nós. Leia.Agostinho Silva

Memórias de livreiro de Orwell

(Na esquina entre Pound Street e South End Green em Londres existia uma livraria onde George Orwell trabalhou entre 1934 e 1935, hoje transformada em pizaria. Orwell viveu nesse mesmo edifício onde escreveu o texto “Bookshop Memories”)

(Na esquina entre Pound Street e South End Green em Londres existia uma livraria onde George Orwell trabalhou entre 1934 e 1935, hoje transformada em pizaria. Orwell viveu nesse mesmo edifício onde escreveu o texto “Bookshop Memories”)

No fim de contas, acaba-se por identificar estas pessoas mal se as vislumbra. Muitas vezes, quando estávamos perante um paranóico autêntico, colocávamos de parte os livros que ele pedia e depois voltávamos a pô-los nas prateleiras mal ele se ia embora. Reparei que nenhuma destas pessoas alguma vez tentou levar os livros sem os pagar. Encomendá-los era suficiente – suponho que lhes dava a ilusão de estarem de facto a gastar dinheiro.

Como a maior parte dos alfarrabistas, tínhamos alguns negócios paralelos. O principal era uma biblioteca de empréstimo – a habitual biblioteca «dois pennies sem depósito», com cinco ou seis centenas de volumes, todos de ficção. A loja ficava exactamente na fronteira entre Hampstead e Camden Town e era frequentada por toda a espécie de pessoas, desde baronetes a motoristas de autocarro. Provavelmente, os membros da nossa biblioteca constituíam uma razoável amostra dos leitores londrinos. É por isso que vale a pena salientar que, de todos os autores que havia na biblioteca, aquele que «saía» mais era... Hemingway? Walpole? Wodehouse? Não. Era Ethel M. Dell. Os romances de Dell, claro, são lidos exclusivamente por mulheres, mas por mulheres de todos os géneros e idades, e não apenas, como poderia supor-se, por solteironas melancólicas e pelas anafadas mulheres dos tabaqueiros. Não é verdade que os homens não lêem romances, mas é verdade que há todo um naipe de géneros de ficção que eles evitam. Falando no geral, aquilo que pode designar-se como o romance comum parece existir apenas para as mulheres. Os homens lêem somente romances que mereçam algum respeito, ou histórias de detectives. Ainda assim, o seu consumo de histórias de detectives é impressionante.

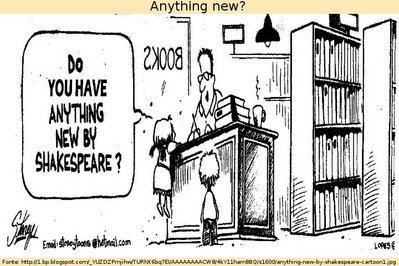

Numa biblioteca de empréstimo apercebemo-nos do verdadeiro gosto das pessoas, e não daquele que elas pretendem mostrar. Uma das coisas mais notórias é o facto de os romancistas ingleses «clássicos» terem perdido completamente o favoritismo. É absolutamente inútil colocar na biblioteca de empréstimo o Dickens, o Thackeray, a Jane Austen, o Trollope, etc. Ninguém pega neles. Basta as pessoas avistarem um romance do século dezanove para dizerem «Oh, isso é velho!», fugindo imediatamente. Todavia, é relativamente fácil vender Dickens, tal como é sempre fácil vender Shakespeare. Dickens é um daqueles autores que as pessoas têm «sempre a intenção de» ler e, do mesmo modo que a Bíblia, é bastante popular entre os livros em segunda mão. As pessoas sabem, por ouvirem dizer, que Bill Sikes era um gatuno e que o Sr. Micawber era careca, tal como sabem por ouvirem dizer que Moisés foi encontrado num cesto de juncos e viu a traseira do Senhor.

Será que eu gostaria de ser livreiro de métier? Considerando tudo – apesar da gentileza do meu patrão e de alguns dias felizes que passei na livraria – não. Com uma posição satisfatória e o capital adequado, qualquer pessoa instruída é capaz de viver razoavelmente de uma livraria. A não ser que se aventure nos livros «raros», não é um negócio de aprendizagem difícil e começa-se com vantagem se se souber alguma coisa acerca do interior dos livros. Para além disso, é uma ocupação humana e portanto não é susceptível de banalização a partir de certo ponto. Os consórcios nunca poderão espremer e aniquilar o pequeno livreiro independente, como fizeram com o merceeiro e o leiteiro. Mas são longuíssimas as horas de trabalho e é uma vida pouco saudável. Em regra, as livrarias são terrivelmente frias no Inverno, porque se estiver muito quente as montras ficam embaciadas e um livreiro vive das suas montras. E os livros ficam com mais pó, e um pó mais desagradável, do que qualquer outra espécie de objectos jamais inventada; para além disso, o topo de um livro é o lugar preferido da mosca azul para morrer.

Mas a verdadeira razão que me faz rejeitar a ideia de passar o resto da vida no negócio dos livros é o facto de, enquanto me dediquei a ele, ter perdido o amor pelos livros. Um livreiro tem de mentir acerca dos livros e isso faz com que passe a não gostar deles; ainda pior é o facto de estar constantemente a limpar-lhes o pó e a puxá-los para a frente ou a empurrá-los para trás. Houve uma época em que eu de facto adorava livros – quero dizer, adorava vê-los, cheirá-los e senti-los, pelo menos se tivessem cinquenta ou mais anos. Mas assim que fui trabalhar para o alfarrabista, deixei de comprar livros. Hoje em dia, compro um livro de vez em quando, mas só se for um livro que quero ler e não posso pedir emprestado, e jamais compro porcaria. O cheiro doce do papel envelhecido já não me seduz. Está demasiado associado, na minha cabeça, a clientes paranóicos e a moscas azuis mortas.

( Transcrito de Pó dos Livros com tradução e adaptação de Madalena Alfaia)

Como a maior parte dos alfarrabistas, tínhamos alguns negócios paralelos. O principal era uma biblioteca de empréstimo – a habitual biblioteca «dois pennies sem depósito», com cinco ou seis centenas de volumes, todos de ficção. A loja ficava exactamente na fronteira entre Hampstead e Camden Town e era frequentada por toda a espécie de pessoas, desde baronetes a motoristas de autocarro. Provavelmente, os membros da nossa biblioteca constituíam uma razoável amostra dos leitores londrinos. É por isso que vale a pena salientar que, de todos os autores que havia na biblioteca, aquele que «saía» mais era... Hemingway? Walpole? Wodehouse? Não. Era Ethel M. Dell. Os romances de Dell, claro, são lidos exclusivamente por mulheres, mas por mulheres de todos os géneros e idades, e não apenas, como poderia supor-se, por solteironas melancólicas e pelas anafadas mulheres dos tabaqueiros. Não é verdade que os homens não lêem romances, mas é verdade que há todo um naipe de géneros de ficção que eles evitam. Falando no geral, aquilo que pode designar-se como o romance comum parece existir apenas para as mulheres. Os homens lêem somente romances que mereçam algum respeito, ou histórias de detectives. Ainda assim, o seu consumo de histórias de detectives é impressionante.

Numa biblioteca de empréstimo apercebemo-nos do verdadeiro gosto das pessoas, e não daquele que elas pretendem mostrar. Uma das coisas mais notórias é o facto de os romancistas ingleses «clássicos» terem perdido completamente o favoritismo. É absolutamente inútil colocar na biblioteca de empréstimo o Dickens, o Thackeray, a Jane Austen, o Trollope, etc. Ninguém pega neles. Basta as pessoas avistarem um romance do século dezanove para dizerem «Oh, isso é velho!», fugindo imediatamente. Todavia, é relativamente fácil vender Dickens, tal como é sempre fácil vender Shakespeare. Dickens é um daqueles autores que as pessoas têm «sempre a intenção de» ler e, do mesmo modo que a Bíblia, é bastante popular entre os livros em segunda mão. As pessoas sabem, por ouvirem dizer, que Bill Sikes era um gatuno e que o Sr. Micawber era careca, tal como sabem por ouvirem dizer que Moisés foi encontrado num cesto de juncos e viu a traseira do Senhor.

Será que eu gostaria de ser livreiro de métier? Considerando tudo – apesar da gentileza do meu patrão e de alguns dias felizes que passei na livraria – não. Com uma posição satisfatória e o capital adequado, qualquer pessoa instruída é capaz de viver razoavelmente de uma livraria. A não ser que se aventure nos livros «raros», não é um negócio de aprendizagem difícil e começa-se com vantagem se se souber alguma coisa acerca do interior dos livros. Para além disso, é uma ocupação humana e portanto não é susceptível de banalização a partir de certo ponto. Os consórcios nunca poderão espremer e aniquilar o pequeno livreiro independente, como fizeram com o merceeiro e o leiteiro. Mas são longuíssimas as horas de trabalho e é uma vida pouco saudável. Em regra, as livrarias são terrivelmente frias no Inverno, porque se estiver muito quente as montras ficam embaciadas e um livreiro vive das suas montras. E os livros ficam com mais pó, e um pó mais desagradável, do que qualquer outra espécie de objectos jamais inventada; para além disso, o topo de um livro é o lugar preferido da mosca azul para morrer.

Mas a verdadeira razão que me faz rejeitar a ideia de passar o resto da vida no negócio dos livros é o facto de, enquanto me dediquei a ele, ter perdido o amor pelos livros. Um livreiro tem de mentir acerca dos livros e isso faz com que passe a não gostar deles; ainda pior é o facto de estar constantemente a limpar-lhes o pó e a puxá-los para a frente ou a empurrá-los para trás. Houve uma época em que eu de facto adorava livros – quero dizer, adorava vê-los, cheirá-los e senti-los, pelo menos se tivessem cinquenta ou mais anos. Mas assim que fui trabalhar para o alfarrabista, deixei de comprar livros. Hoje em dia, compro um livro de vez em quando, mas só se for um livro que quero ler e não posso pedir emprestado, e jamais compro porcaria. O cheiro doce do papel envelhecido já não me seduz. Está demasiado associado, na minha cabeça, a clientes paranóicos e a moscas azuis mortas.

( Transcrito de Pó dos Livros com tradução e adaptação de Madalena Alfaia)

domingo, novembro 22

Assim começa o livro...

A forma como se desenrolou minha amizade com Sensini sem dúvida escapa ao costumeiro. Naquela época eu tinha vinte e tantos anos e era mais pobre que um rato. Morava nos arredores de Girona, numa casa em ruínas que minha irmã e meu cunhado tinham me deixado depois de irem para o México, e acabava de perder um trabalho de vigia noturno num camping de Barcelona, o qual havia acentuado minha propensão a não dormir de noite. Quase não tinha amigos e a única coisa que fazia era escrever e dar longos passeios que começavam às sete da noite, depois de acordar, momento em que meu corpo experimentava uma coisa parecida com o jet lag, uma sensação de estar e não estar, de distância com respeito ao que me rodeava, de indefinida fragilidade. Vivia com o que tinha economizado durante o verão e, embora quase não gastasse dinheiro, meu pé‑de‑meia ia minguando com o passar do outono. Talvez tenha sido isso que me levou a participar do Concurso Nacional de Literatura de Alcoy, aberto para escritores de língua castelhana, qualquer que fosse sua nacionalidade e seu lugar de residência. O prêmio era dividido em três modalidades: poesia, conto e ensaio. Primeiro pensei me apresentar em poesia, mas enviar à luta com os leões (ou com as hienas) o que eu fazia melhor me pareceu indecoroso. Depois pensei me apresentar em ensaio, mas quando me mandaram o regulamento descobri que o ensaio devia versar sobre Alcoy, seus arredores, sua história, seus homens ilustres, sua projeção no futuro, e isso estava além da minha competência. Decidi, pois, me apresentar em conto: enviei em três cópias o melhor que eu tinha (não eram muitos) e me sentei à espera.

Quando o prêmio saiu, eu trabalhava de vendedor ambulante numa feira de artesanato onde absolutamente ninguém vendia artesanato. Obtive o terceiro prêmio e dez mil pesetas que a prefeitura de Alcoy me pagou religiosamente. Pouco depois recebi o livro, no qual não escasseavam as erratas, com o vencedor e os seis finalistas. Claro, meu conto era melhor do que o que havia ganhado o primeiro prêmio, o que me levou a amaldiçoar o júri e dizer a mim mesmo que, enfim, isso sempre acontece. Mas o que realmente me surpreendeu foi encontrar no mesmo livro Luis Antonio Sensini, o escritor argentino, segundo prêmio, com um conto em que o narrador ia para o campo e ali morria seu filho ou com um conto em que o narrador ia para o campo porque na cidade seu filho tinha morrido, não ficava claro, o caso é que no campo, um campo plano e um tanto ermo, o filho do narrador continuava morrendo, enfim, o conto era claustrofóbico, bem no estilo de Sensini, dos grandes espaços geográficos de Sensini que de repente se reduziam até ter o tamanho de um caixão, e superior ao ganhador e primeiro prêmio e também superior ao terceiro prê‑ mio e ao quarto, quinto e sexto.

Eu roubo livros

O que no início era uma aventura tornou-se um vício. Hoje sou profissional de roubar livros. Entra-se na livraria, começa-se a olhar os livros expostos, controlam-se as pessoas presentes (funcionários, estes especialmente, e clientes), escolhe-se um livro ou vários livros e sai-se da loja. É necessário passar o mais despercebido possível. Controlar os funcionários, mas pelo canto do olho. Mas eu estou de tal forma associado com o Mal que olho-os bem nos olhos e não me vêem. Sou invisível. Há duas livrarias (que são só uma) em Lisboa que são uma autêntica maravilha para o furto de livros. Entra-se, ninguém me vê, pego no(s) livro(s) e saio. Tudo numa questão de segundos e profissionalmente. Um espetáculo.

O furto de livros tornou-se-me uma doença. Eu gosto muito de livros, mais do que ler, apesar de ler bastante, todos os dias, e mais de um livro. Sempre fui viciado em colecções. Agora meti-me numa sem fim: a de ter todos os livros do mundo. Há épocas em que roubo livros todos os dias, e já cheguei a roubar, num dia, em três sítios diferentes. Há que se ser profissional... Já roubei uma vez numa loja com aqueles sistemas electrónicos à entrada que apitam quando algo não desmagnetizado passa por eles. Foi no Fórum de Almada, na Livraria Bertrand, em que consegui roubar um livro que pesa uns bons quilos: o «Dom Quixote», de Miguel de Cervantes, da editora Dom Quixote (a edição do ano passado que saiu em comemoração dos 500 anos da edição da 1ª parte da imensa obra do manchebo), com tradução de Miguel Serras Pereira. Andei às voltas pelo centro comercial. Fui duas vezes à casa de banho, até que me decidi arriscar. Entrei na loja, o livro estava logo na bancada da entrada, peguei nele e disparei. Sai e não tocou alarme algum. Eu devo ter posto os braços de tal forma que anularam o toque de alarme. É que trazia o livro entre as duas mãos (já disse que é enorme o bloco), como se trouxesse um bebé nas mãos. Assim com as mãos estendidas, mas com o livro entre os braços. Os braços anularam o efeito electrónico. Ou então, por ser precisamente electrónico, o alarme não estava a funcionar na altura. Deve ser mais esta a causa. A alarme falhou. E eu passei e fui apanhar o autocarro. Foi o meu maior furto. O magnífico. Um livro que custava 10 contos.

Nas Feiras do Livro de Lisboa roubo dezenas e dezenas de livros de cada vez que lá vou. Aí é escolher o que me agrada na bancada em causa (estão todas em causa) , dar uma olhadela nos feirantes e pegar no livro e metê-lo no saco. E é ir enchendo o saco... Todos os anos roubo 60-70 livros. É fácil. Há dois anos fiz uma razia no «stand» da Relógio d'Água e foi um fartote. Roubei tudo. Durante dias seguidos, o que ainda é mais amazing. Levo sempre três sacos da Caminho, daqueles azuis, e são extremamente pesados quando cheios. Quando está concluída a função, e é época sempre de calor, é suar que não é brincadeira. Ossos do ofício. Dá-me imenso prazer roubar os livros, é verdade, e chegar a casa e ver de o que o lote se compõe. É certo que o meu crítério é elevado e são livros que já conheço os que eu roubo, mas há sempre algumas «novidades». Ler os prefácios e introduções: uma maravilha.

Isto de roubar livros é da ordem da anormalidadde, apesar de sempre terem existido grandes ladrões de livros. De bibliotecas (que eram onde eles se encontavam, claro), sobretudo. Não é normal praticar o furto só para consumo próprio, sem que haja o fito do lucro. Eu não roubo para os vender depois. São para a minha biblioteca pessoal. As pessoas ficam espantadíssimas de me verem a roubar. É claro que já fui apanhado, e até levado à entrada de uma esquadra de polícia, da PSP. Quando sou apanhado, devolvo de imediato os livros e fico cheio de mal-estar no meu corpo. Já levei no tronco pesados estalos de um energúmeno que me apanhou e tratou de me tratar como se de um reles ladraozeco se tratasse. O filha-da-puta tem agora a loja fechada. Faliu. Quem tem a alma associada com o Diabo só pode esperar tal de tão garboso aliado. Roubo para mim. Para meu desfrute, por que gosto muito de ler, e não tenho dinheiro para comprar todos os livros que cobiço. É muito simples. Mais complicado é protagonizar os actos de furto, claro. Por isso aconselho a quem queira entrar no universo do roubo de livros que o não faça, pois é perigoso e tem pouquísima recompensa, a não ser que seja tão louco por livros quanto eu.

Sempre roubei. Livros de banda-desenhada. Cassetes de audio. Pilhas Duracell. Essencialmente, livros de BD. Comprava um, e levava outros dois. Compensava. Aí metia-os entre os cadernos escolares. É preciso tem grande lata e sangue-fio para se roubar como se respira o ar. É assim comigo. É necessário controlar quem controla a loja. Essencial. Agora como tudo é magnetizado estamos mais fodidos. Numa livraria, a rapariga que me atendia virou costas e eu metia debaixo do sovaco esquerdo o livro «Gulag», do ano passado. Ou seja, um grosso volume. Era como se trouxesse comigo tal objecto. Ela ainda olhou desconfiada para o livro, mas não passou disso. É necessário grande desplante, que é o que eu mais tenho. E pouca consideração por nós próprios, claro, pois só rouba quem tem a auto-estima muito embaixo. Sou doente. Só não digo agora de quê.

Tenho centenas de livros roubados em casa. E assiná-los, com um «palmado». Em todos os livros faço uma espécie de ficha técnica: diga a data da compra ou do roubo, o valor, se é palmado, quanto seria se não fosse roubado, a livraria ou feira do livro, e a rua ou cidade. Assim sei sempre quando entrou para a minha biblioteca. Ter uma biblioteca pejada de livros roubados nãp me pesa minimamente na consciência: quando se ama algo não se olha a meios para atinguir os fins. É como o dinheiro: não tem cor. Nõo entram aqui valores, nem éticas (e o ladrão tem uma ética muito sua) nem questóes de conscìência: há que obter certo livro para poder ter a possiblidade de aceder a ele quando me aprover. É só isso. Deseja-se ler o livro, não interessa como se conseguiu o livro. Eu compro imensos livros nos alfarrabistas: os livros vêm cheios de anotações, e amarelos, e mal-cheirosos, e isso não me aflinge minimamente. Eu sei que tenho o livro e que há a possibilidade de a qualquer momento pegar nele e começar a lê-lo. É só isso. Eu antes de ser um ladrão de livros sou um leitor. Ávido. É essa a minha hierarquia ética.

Confesso que roubo muitos livros por que me aconteceram coisas na minha vida que me revelaram a verdadeira face do humano, e esta é medonha. Por isso eu que é que se fodam! Roubo por saber a natureza humana. De que é feita a essencia do ser humano, de como é hedionda, abominável, desprezível por natureza, mesquinha, pequeníssima. Roubo por que senti na pele a repelência humana. De como somos ostracizados por sermos diferentes. Proscritos, transformados em animais acossados. A raiva de animais acossados é a que alimenta. Isto foi no início, agora é mera profissionalização.

Sobre isto há ainda algo a dizer (há tudo a dizer). É que o Mal faz-nos ser invisíveis. É como eu me sinto quando entro numa loja, pego no livro e saio, e a loja está vazia de clientes, só com os funcionários. É como se não existisse. O Mal faz-nos sermos intangíveis. Estamos cheios de Mal quando entramos numa livraria e nada nos pode atinguir. Já me senti assim inúmeras vezes. É como se fossemos meros agentes de forças desconhecidas, não-humanas, puros de malificiência, intocáveis. A união, a osmose, com o Mal é um valor seguro para seres tão desesperados como eu. Há momentos de puro êxtase quando saimos da loja com um livro caríssimo e ninguém no mundo suspeita de tal. É a perfeição.

O Ilusionista

sábado, novembro 21

Hipopótamo na Costa do Cacau

Arnon Miquiazi, viúvo sem filhos, sanitarista municipal aposentado, era um homem totalmente integrado à natureza. Preocupado com as questões ambientais, filiou-se ao Partido Verde. Residia numa casa banhada de luz no verão, situada no bairro próximo ao pequeno bosque, que ele costumava visitar na semana. Ali ficava contemplando o ambiente formado de árvores frondosas, penetradas dos raios solares, que inventavam aranhas de ouro descendo pelos troncos. Encantava-se com plantas e flores. Comovido ficava horas ouvindo o canto dos passarinhos.

Defensor ferrenho da fauna e flora de nossa Mata Atlântica, desfalcada de maneira vil pelas agressões seculares do bicho-homem. Tinha uma paixão especial pela onça, rainha dos bichos na selva brasileira, nos últimos anos vítima de matança desenfreada por caçadores inescrupulosos. Uma lástima.

Vibrou quando descobriu na internet o Resort Olivença Hotel. Fora construído em uma área grande na Costa do Cacau, dentro de um exemplar conceito ecológico. Entre o mar, com suas ondas verdes e azuis, uma praia belíssima, e a Mata Atlântica. O Resort Olivença podia ser considerado como um Éden situado entre o mar e a mata com árvores nativas, dizia o anúncio que aparecia na internet, sustentado por um grande mico-leão. Sua área ecológica era constituída de trilhas temáticas, árvores frutíferas, plantas medicinais, fauna e flora diversificadas, Recanto das Cabras, Ilha das Araras e Casa do Tarzan na copa das árvores.

Adversário contumaz do insaciável bicho-homem, o destruidor milenar da natureza, o funcionário público aposentado aproveitaria os dias que passasse no Resort Olivença para conhecer todos os atrativos naturais do bosque ecológico. Quando deparou na internet com aquele mico-leão risonho, convidando-o para passar as festas do final do ano no Resort Olivença, não hesitou e fez a reserva do pacote para dez dias. Tratava-se de um hotel que há muito ele sonhava para manter um contato direto e saudável com a Mata Atlântica. Embora tivesse em Brasília o pequeno bosque para visitar quando quisesse, estava cansado com os ares da cidade, a monotonia de nuvens cinzentas pesadas quando chegava o inverno, a expansão imobiliária de edifícios que surgiam todos os meses, enfim, a vida crescendo entre prédios, cada vez mais movimentada com os carros no asfalto das ruas. Queria ficar alagado de azul só de ver o mar. Ficar molhado com a pureza do verde só de caminhar nas trilhas por entre árvores nativas da Mata Atlântica. Admirar o mico-leão e, quem sabe, filmar de longe alguma onça, em seus passos macios e ladinos, de preferência a pintada, embora admirasse também a suçuarana e a temível lombo-preto, conhecida como pantera.

No seu primeiro dia como hóspede do Resort Olivença tudo ia muito bem. Teve uma surpresa desagradável pela tarde, ao retornar do banho de mar. Foi tirar o sal do corpo no chuveirão externo perto da piscina. Lá estava aquele bicho pesado, corpo achatado, orelhas diminutas, pernas curtas, que nada tinha a ver com o ambiente da nossa Mata Atlântica. Controlou-se para não explodir com tanta raiva que concentrou no corpo.

Arrumou a mala. Disse na recepção:

– Ontem à noite cheguei e hoje à noite retorno. Não fico mais aqui nem que minha mãe me peça ajoelhada.

A dona do Resort foi chamada às pressas. Ela perguntou:

– O senhor foi tratado mal?

– Minha senhora, eu vim de Brasília para encontrar aqui bichos da Mata Atlântica. Bichos vivos, observou, de cara enfezada. – Podia ser até bicho em escultura ou no quadro pintado a óleo – prosseguiu -, com o registro educativo ao lado, na tabuleta, informando ao visitante que a espécie está em extinção, se fosse o caso, devendo ser preservada.

– Isto nós já fazemos com o nosso querido mico-leão de cara dourada, o mais procurado aqui pelos contrabandistas de animais.

– Mas devia fazer também com a nossa ladina onça, considerada a nossa majestade insubstituível da selva brasileira! – vociferou.

Depois de pagar a conta:

– Colocassem a onça em uma escultura digna e não um hipopótamo junto do chuveirão, aquele bicho feio, desajeitado, que nem é do nosso ambiente aquático nem terrestre, vivendo lá na África na vida que pediu a Deus. Bicho que muito brasileiro nem faz idéia do que ele é, onde vive e como faz o coito dentro da água para reproduzir sua espécie.

Completou.

Defensor ferrenho da fauna e flora de nossa Mata Atlântica, desfalcada de maneira vil pelas agressões seculares do bicho-homem. Tinha uma paixão especial pela onça, rainha dos bichos na selva brasileira, nos últimos anos vítima de matança desenfreada por caçadores inescrupulosos. Uma lástima.

Vibrou quando descobriu na internet o Resort Olivença Hotel. Fora construído em uma área grande na Costa do Cacau, dentro de um exemplar conceito ecológico. Entre o mar, com suas ondas verdes e azuis, uma praia belíssima, e a Mata Atlântica. O Resort Olivença podia ser considerado como um Éden situado entre o mar e a mata com árvores nativas, dizia o anúncio que aparecia na internet, sustentado por um grande mico-leão. Sua área ecológica era constituída de trilhas temáticas, árvores frutíferas, plantas medicinais, fauna e flora diversificadas, Recanto das Cabras, Ilha das Araras e Casa do Tarzan na copa das árvores.

Adversário contumaz do insaciável bicho-homem, o destruidor milenar da natureza, o funcionário público aposentado aproveitaria os dias que passasse no Resort Olivença para conhecer todos os atrativos naturais do bosque ecológico. Quando deparou na internet com aquele mico-leão risonho, convidando-o para passar as festas do final do ano no Resort Olivença, não hesitou e fez a reserva do pacote para dez dias. Tratava-se de um hotel que há muito ele sonhava para manter um contato direto e saudável com a Mata Atlântica. Embora tivesse em Brasília o pequeno bosque para visitar quando quisesse, estava cansado com os ares da cidade, a monotonia de nuvens cinzentas pesadas quando chegava o inverno, a expansão imobiliária de edifícios que surgiam todos os meses, enfim, a vida crescendo entre prédios, cada vez mais movimentada com os carros no asfalto das ruas. Queria ficar alagado de azul só de ver o mar. Ficar molhado com a pureza do verde só de caminhar nas trilhas por entre árvores nativas da Mata Atlântica. Admirar o mico-leão e, quem sabe, filmar de longe alguma onça, em seus passos macios e ladinos, de preferência a pintada, embora admirasse também a suçuarana e a temível lombo-preto, conhecida como pantera.

No seu primeiro dia como hóspede do Resort Olivença tudo ia muito bem. Teve uma surpresa desagradável pela tarde, ao retornar do banho de mar. Foi tirar o sal do corpo no chuveirão externo perto da piscina. Lá estava aquele bicho pesado, corpo achatado, orelhas diminutas, pernas curtas, que nada tinha a ver com o ambiente da nossa Mata Atlântica. Controlou-se para não explodir com tanta raiva que concentrou no corpo.

Arrumou a mala. Disse na recepção:

– Ontem à noite cheguei e hoje à noite retorno. Não fico mais aqui nem que minha mãe me peça ajoelhada.

A dona do Resort foi chamada às pressas. Ela perguntou:

– O senhor foi tratado mal?

– Minha senhora, eu vim de Brasília para encontrar aqui bichos da Mata Atlântica. Bichos vivos, observou, de cara enfezada. – Podia ser até bicho em escultura ou no quadro pintado a óleo – prosseguiu -, com o registro educativo ao lado, na tabuleta, informando ao visitante que a espécie está em extinção, se fosse o caso, devendo ser preservada.

– Isto nós já fazemos com o nosso querido mico-leão de cara dourada, o mais procurado aqui pelos contrabandistas de animais.

– Mas devia fazer também com a nossa ladina onça, considerada a nossa majestade insubstituível da selva brasileira! – vociferou.

Depois de pagar a conta:

– Colocassem a onça em uma escultura digna e não um hipopótamo junto do chuveirão, aquele bicho feio, desajeitado, que nem é do nosso ambiente aquático nem terrestre, vivendo lá na África na vida que pediu a Deus. Bicho que muito brasileiro nem faz idéia do que ele é, onde vive e como faz o coito dentro da água para reproduzir sua espécie.

Completou.

A antinarrativa

É uma pena, mas a verdade é que, no Brasil, pega mal fazer algo simples, emocionante e divertido. Na literatura, por exemplo, a ideia vigente é a de que o livro que diverte é necessariamente subliteratura. E, em via oposta, o livro que não diverte, aquele impenetrável, um eterno marasmo entre as linhas, é necessariamente literatura de qualidade. Os dois extremos estão errados. Não é ruim que uma obra seja divertida, só é negativo que ela sejaapenas divertida. A literatura que só diverte, sem trazer nada além, funciona como um jogo de palavras cruzadas, um quebra-cabeça — mero passatempo descartável. A literatura pode muito mais. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que divertir não é demérito. Fazer literatura de qualidade não é escrever livros chatos. Literatura de qualidade é aquela que, além de trazer elementos interessantes, experimentações de linguagem e reflexões pertinentes, consegue divertir seu leitor, fazê-lo mergulhar naquele universo. A dificuldade está justamente aí: escrever algo com conteúdo e que entretenha.

|

| Tavik Frantisek Simon |

Naturalmente, cada arte tem suas peculiaridades e seus instrumentos próprios. Na literatura, a “arma” do escritor é a linguagem. O escritor que apenas se preocupa em contar uma boa história, sem aprofundar as possibilidades de linguagem, está perdendo a essência de sua narrativa. Em lado oposto, o escritor que apenas se preocupa em burilar a linguagem, com firulas semânticas e jogos de palavras, sem se importar em contar uma boa história, mais parece estar preocupado em alimentar seu ego e ser finalista de prêmios. Na história da literatura brasileira, em algum momento, criou-se a noção de que diversão e qualidade são elementos obrigatoriamente dissociados: o que diverte não tem qualidade, o que tem qualidade não diverte. Nessa lógica deturpada, onde se situam autores como Machado de Assis, Pedro Nava e Jorge Amado? Teríamos que assumir que “Memórias póstumas de Brás Cubas”, por exemplo, é um livro de qualidade literária que não diverte ou que é um livro divertido, mas sem qualquer profundidade artística. Ambas as ideias são absurdas. Machado unia os dois lados e, assim, fazia boa literatura. Para citar outro mestre, Nelson Rodrigues: “Só eu sei o trabalho que me dá empobrecer os meus diálogos”.

Raphael Montessexta-feira, novembro 20

'Quando a gente escreve...'

não importa se estar triste ou alegre

não importa ser eterno ou breve

não importa trabalhar sozinho ou muito

ou fazer greve de tudo

quando agente escreve

o que importa

é a porta que se abre de leve.

não importa ser eterno ou breve

não importa trabalhar sozinho ou muito

ou fazer greve de tudo

quando agente escreve

o que importa

é a porta que se abre de leve.

Paulo George

Assinar:

Postagens (Atom)

![miniyo:

El último mono [twitter] @_ElUltimoMono](http://41.media.tumblr.com/b119eacf6e2328e7a8202e536f931eff/tumblr_nxkkkxyLgT1qafjowo1_500.jpg)