sexta-feira, junho 30

Antes que elas cresçam

| Basil Blackshaw |

Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos.

É que as crianças crescem. Independentes de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados, elas crescem sem pedir licença. Crescem como a inflação, independente do governo e da vontade popular. Entre os estupros dos preços, os disparos dos discursos e o assalto das estações, elas crescem com uma estridência alegre e, às vezes, com alardeada arrogância.

Mas não crescem todos os dias, de igual maneira; crescem, de repente.

Um dia se assentam perto de você no terraço e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura.

Onde e como andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Cadê aquele cheirinho de leite sobre a pele? Cadê a pazinha de brincar na areia, as festinhas de aniversário com palhaços, amiguinhos e o primeiro uniforme do maternal?

Ela está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil. E você está agora ali, na porta da discoteca, esperando que ela não apenas cresça, mas apareça. Ali estão muitos pais, ao volante, esperando que saiam esfuziantes sobre patins, cabelos soltos sobre as ancas. Essas são as nossas filhas, em pleno cio, lindas potrancas.

Entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas, lá estão elas, com o uniforme de sua geração: incómodas mochilas da moda nos ombros ou, então com a suéter amarrada na cintura. Está quente, a gente diz que vão estragar a suéter, mas não tem jeito, é o emblema da geração.

Pois ali estamos, depois do primeiro e do segundo casamento, com essa barba de jovem executivo ou intelectual em ascensão, as mães, às vezes, já com a primeira plástica e o casamento recomposto. Essas são as filhas que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes dos ventos, das colheitas, das notícias e da ditadura das horas. E elas crescem meio amestradas, vendo como redigimos nossas teses e nos doutoramos nos nossos erros.

Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos.

Longe já vai o momento em que o primeiro menstruo foi recebido como um impacto de rosas vermelhas. Não mais as colheremos nas portas das discotecas e festas, quando surgiam entre gírias e canções. Passou o tempo do balé, da cultura francesa e inglesa. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Só nos resta dizer “bonne route, bonne route”, como naquela canção francesa narrando a emoção do pai quando a filha oferece o primeiro jantar no apartamento dela.

Deveríamos ter ido mais vezes à cama delas ao anoitecer para ouvir sua alma respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância, e os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de colagens, posteres e agendas coloridas de pilô. Não, não as levamos suficientemente ao maldito “drive-in”, ao Tablado para ver “Pluft”, não lhes demos suficientes hambúrgueres e cocas, não lhes compramos todos os sorvetes e roupas merecidas.

Elas cresceram sem que esgotássemos nelas todo o nosso afeto.

No princípio subiam a serra ou iam à casa de praia entre embrulhos, comidas, engarrafamentos, natais, páscoas, piscinas e amiguinhas. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de sorvetes e sanduíches infantis. Depois chegou a idade em que subir para a casa de campo com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a turma aqui na praia e os primeiros namorados. Esse exílio dos pais, esse divórcio dos filhos, vai durar sete anos bíblicos. Agora é hora de os pais na montanha terem a solidão que queriam, mas, de repente, exalarem contagiosa saudade daquelas pestes.

O jeito é esperar. Qualquer hora podem nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos e que não pode morrer connosco. Por isso, os avós são tão desmesurados e distribuem tão incontrolável afeição. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto.

Por isso, é necessário fazer alguma coisa a mais, antes que elas cresçam.

Affonso Romano de Sant'Anna

A primeira vez

Um escritor nunca esquece a primeira vez que aceita algumas moedas ou um elogio em troca de uma história.

Nunca esquece a primeira vez que sente o doce veneno da vaidade no sangue e começa a acreditar que, se conseguir disfarçar sua falta de talento, o sonho da literatura será capaz de lhe garantir um teto, um prato quente no fim do dia e aquilo que mais deseja: seu nome impresso em um miserável pedaço de papel que certamente vai viver mais do que ele.

Um escritor está condenado a recordar esse momento porque, a partir daí, ele está perdido e sua alma já tem um preçoCarlos Ruiz Zafón, "O jogo do anjo"

quinta-feira, junho 29

Harry Potter faz 20 anos sem ser o favorito dos britânicos

Harry Potter faz 20 anos nesta segunda-feira. Em 26 de junho de 1997, seu primeiro romance, Harry Potter e a Pedra Filosofal, revelou ao Reino Unido — e depois ao mundo — um menino-mago de óculos e com uma cicatriz em forma de raio que se instalou no imaginário coletivo de uma geração de jovens. Mas, atualmente, não é o favorito dos britânicos. Hermione Granger é a personagem preferida do universo mágico criado por J.K. Rowling, segundo um levantamento realizado pela empresa de pesquisa de mercado YouGov em razão do aniversário da saga fantástica. Cerca de 27% dos 1.064 adultos entrevistados — todos se definiram como “fãs dos livros e filmes” — preferem a amiga do mago, seguida pelo diretor da escola de magia Hogwarts, Albus Dumbledore (25%) e somente depois o próprio Potter (25%).

A pesquisa também revela que, embora a maioria dos britânicos (57%) preferisse pertencer à Grifinória — a casa de Hogwarts da qual Potter faz parte —, o Reino Unido é uma nação de Lufa-Lufas. Os 54% dos 2.077 adultos britânicos consultados (metade dos quais declaram ser fãs da série) escolheram os valores associados a esta casa nos livros: trabalho duro, paciência, justiça e lealdade. No entanto, a Lufa-Lufa tem no universo mágico a reputação de ser uma opção “patética”, que se reflete na parcela de apenas 16% que a escolheram como favorita. A Sonserina, linhagem à qual pertence o malvado Voldemort, acolheria apenas 5% dos britânicos, que optaram pela “ambição, astúcia, liderança e criatividade” como valores fundamentais.

Os entrevistados também opinaram que Daniel Radcliffe, que interpretou o menino-mago nos oito filmes da série, pertence claramente à Grifinória (59%), enquanto Donald Trump teria construído sua carreira na magia negra da Sonserina (69%).

A Bloosmbury, a editora que apostou em Harry Potter e a Pedra Filosofal, queria comemorar o aniversário enchendo de magos as ruas de Bolton (Inglaterra): a casa de livros convocou, na última sexta-feira, em colaboração com escolas e livrarias locais, a maior assembleia de pessoas disfarçadas de menino-mago até o momento (676), batendo o recorde Guinness atingido em Horsham, West Sussex, em 2015. Mais de 20 livrarias no Reino Unido também preparam jogos e concursos de perguntas e respostas sobre o Harry Potter, e a British Library planeja para o fim do ano uma exposição dedicada inteiramente ao menino aprendiz de mago criado por J.K. Rowling.

Em 26 de junho de 1997, menos de um mês depois de Tony Blair e seu Novo Trabalhismo terem ganhado as eleições britânicas, e após oito editoras terem rejeitado o livro, a Bloomsbury publicou o primeiro volume da série de livros mais vendida da história — foi, desde o início, um fenômeno vendas —, com 450 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e traduzidos em mais de 70 idiomas. Se Potter é “o menino que sobreviveu” — título do primeiro capítulo do romance —, J.K. Rowling é a escritora que sobreviveu (graças a ele): nascida em 1965, no sudoeste da Inglaterra, antes de ganhar fama era uma mãe divorciada que precisava de assistência social para se manter. Vinte anos depois, no entanto, é a escritora com a maior receita no mundo, segundo a revista Forbes.

“Simplesmente foi amor à primeira vista. Havia trabalhado com Roald Dahl em seus dias de glória, então suponho que os capítulos iniciais me fizeram lembrar um pouco dele ”, disse Barry Cunningham, editor original de Rowling na Bloomsbury, em entrevista ao The Daily Telegraph. Ainda assim, o editor não estava convencido do sucesso do romance, que saiu com uma primeira tiragem de 1.000 exemplares e um contrato de 1.500 libras (cerca de 6.300 reais) para Rowling, aconselhando a escritora a procurar um trabalho e que escrevesse em seu tempo livre. “Não poderia estar mais orgulhoso do legado de Harry Potter: não só tornou a leitura interessante novamente, mas também mostrou que as famílias podem desfrutar de grandes histórias juntas.”

O sucesso inicial em terras britânicas levou ao seu desembarque nos Estados Unidos, onde foi publicado em 1998 com um título diferente (Harry Potter e a Pedra do Feiticeiro), porque a editora tinha receio de que os leitores americanos não entendessem a palavra “filosofal", relacionada com a alquimia. O romance foi publicado no Brasil em 1o de janeiro de 2000.

A produtora de cinema Warner Bros estreou em 2001, com enorme sucesso nas bilheterias, a adaptação da série que, com um total de oito filmes, também se tornou a franquia de filmes mais bem-sucedida do cinema, superando James Bond e Star Wars. Daniel Radcliffe liderou um elenco principalmente de atores britânicos, como havia exigido Rowling. Além disso, entre 2010 e 2016, foram inaugurados três parques temáticos dedicados exclusivamente ao universo de Harry Potter, dois nos EUA (Orlando e Hollywood) e um no Japão (Osaka).

Um romance vitoriano em um universo fantástico

Os críticos destacaram a mistura de gêneros, que remete à tradição de romances vitorianos e eduardianos sobre a vida em internatos britânicos, combinada com um universo fantástico, como a chave para o sucesso da série. “Assim que você começa a lê-la, entra em um mundo mágico, um mundo onde poderia ser especial, um mundo de coisas inteligentes, com a ideia de que tudo isso poderia ser verdade”, disse à France Press Martin Richardson, professor da Universidade de Durham, acrescentando que Potter será lido dentro de “20, 30, 40 ou 60 anos”, porque “começou a fazer parte do DNA da nação”.

Embora a série de romances tenha sido encerrada em 2007, a franquia renasceu no ano passado com uma obra de teatro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, e um filme baseado no mesmo universo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que conta a origem de um livro didático usado pelos estudantes de Hogwarts.

|

| Hermione Granger |

Os entrevistados também opinaram que Daniel Radcliffe, que interpretou o menino-mago nos oito filmes da série, pertence claramente à Grifinória (59%), enquanto Donald Trump teria construído sua carreira na magia negra da Sonserina (69%).

A Bloosmbury, a editora que apostou em Harry Potter e a Pedra Filosofal, queria comemorar o aniversário enchendo de magos as ruas de Bolton (Inglaterra): a casa de livros convocou, na última sexta-feira, em colaboração com escolas e livrarias locais, a maior assembleia de pessoas disfarçadas de menino-mago até o momento (676), batendo o recorde Guinness atingido em Horsham, West Sussex, em 2015. Mais de 20 livrarias no Reino Unido também preparam jogos e concursos de perguntas e respostas sobre o Harry Potter, e a British Library planeja para o fim do ano uma exposição dedicada inteiramente ao menino aprendiz de mago criado por J.K. Rowling.

Em 26 de junho de 1997, menos de um mês depois de Tony Blair e seu Novo Trabalhismo terem ganhado as eleições britânicas, e após oito editoras terem rejeitado o livro, a Bloomsbury publicou o primeiro volume da série de livros mais vendida da história — foi, desde o início, um fenômeno vendas —, com 450 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e traduzidos em mais de 70 idiomas. Se Potter é “o menino que sobreviveu” — título do primeiro capítulo do romance —, J.K. Rowling é a escritora que sobreviveu (graças a ele): nascida em 1965, no sudoeste da Inglaterra, antes de ganhar fama era uma mãe divorciada que precisava de assistência social para se manter. Vinte anos depois, no entanto, é a escritora com a maior receita no mundo, segundo a revista Forbes.

“Simplesmente foi amor à primeira vista. Havia trabalhado com Roald Dahl em seus dias de glória, então suponho que os capítulos iniciais me fizeram lembrar um pouco dele ”, disse Barry Cunningham, editor original de Rowling na Bloomsbury, em entrevista ao The Daily Telegraph. Ainda assim, o editor não estava convencido do sucesso do romance, que saiu com uma primeira tiragem de 1.000 exemplares e um contrato de 1.500 libras (cerca de 6.300 reais) para Rowling, aconselhando a escritora a procurar um trabalho e que escrevesse em seu tempo livre. “Não poderia estar mais orgulhoso do legado de Harry Potter: não só tornou a leitura interessante novamente, mas também mostrou que as famílias podem desfrutar de grandes histórias juntas.”

O sucesso inicial em terras britânicas levou ao seu desembarque nos Estados Unidos, onde foi publicado em 1998 com um título diferente (Harry Potter e a Pedra do Feiticeiro), porque a editora tinha receio de que os leitores americanos não entendessem a palavra “filosofal", relacionada com a alquimia. O romance foi publicado no Brasil em 1o de janeiro de 2000.

A produtora de cinema Warner Bros estreou em 2001, com enorme sucesso nas bilheterias, a adaptação da série que, com um total de oito filmes, também se tornou a franquia de filmes mais bem-sucedida do cinema, superando James Bond e Star Wars. Daniel Radcliffe liderou um elenco principalmente de atores britânicos, como havia exigido Rowling. Além disso, entre 2010 e 2016, foram inaugurados três parques temáticos dedicados exclusivamente ao universo de Harry Potter, dois nos EUA (Orlando e Hollywood) e um no Japão (Osaka).

Um romance vitoriano em um universo fantástico

Os críticos destacaram a mistura de gêneros, que remete à tradição de romances vitorianos e eduardianos sobre a vida em internatos britânicos, combinada com um universo fantástico, como a chave para o sucesso da série. “Assim que você começa a lê-la, entra em um mundo mágico, um mundo onde poderia ser especial, um mundo de coisas inteligentes, com a ideia de que tudo isso poderia ser verdade”, disse à France Press Martin Richardson, professor da Universidade de Durham, acrescentando que Potter será lido dentro de “20, 30, 40 ou 60 anos”, porque “começou a fazer parte do DNA da nação”.

Embora a série de romances tenha sido encerrada em 2007, a franquia renasceu no ano passado com uma obra de teatro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, e um filme baseado no mesmo universo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que conta a origem de um livro didático usado pelos estudantes de Hogwarts.

quarta-feira, junho 28

Abra logo a janela!

Vi um livro no lixo e arrepiei-me pensando que há livros que nascem mortos. Pode-se viver sem ler ? Quem não lê não entra no rio da história e quem lê é como o mar onde desaguam muitos rios.

| István Orosz |

Comprar um livro é sempre como a primeira vez, como quem marca um encontro para receber uma confidência. Uma casa sem livros está desabitada, é uma pensão... Os livros são janelas. Hoje vou abrir uma delasVasco Pinto de Magalhães

Um Parténon diferente

terça-feira, junho 27

Sentido para a vida

A diferença é que eles levam um caixão mais rico, mas eu talvez me aproxime mais de Deus. O que invejei - o que invejo profundamente são os que podem ainda trabalhar por muitos anos; são os que começam agora uma longa obra e têm diante de si muito tempo para a concluir. Invejo os que se deitam cismando nos seus livros e se levantam pensando com obstinação nos seus livros. Não é o gozo que eu invejo (não dou um passo para o gozo) - é o pedreiro que passa por aqui logo de manhã com o pico às costas, assobiando baixinho, e já absorto no trabalho da pedra.

Se vale a pena viver a vida esplêndida - esta fantasmagoria de cores, de grotesco, esta mescla de estrelas e de sonho? ... Só a luz! só a luz vale a vida! A luz interior ou a luz exterior. Doente ou com saúde, triste ou alegre, procuro a luz com avidez. A luz é para mim a felicidade. Vivo de luz. Impregno-me, olho-a com êxtase. Valho o que ela vale. Sinto-me caído quando o dia amanhece baço e turvo. Sonho com ela e de manhã é a luz o meu primeiro pensamento. Qualquer fio me prende, qualquer reflexo me encanta. E agora mais doente, mais perto do túmulo, busco-a com ânsia.

Raul Brandão (1867-1930), " Se tivesse de recomeçar a vida "

domingo, junho 25

Cultura deve ser descoberta individual

| Karin Jurick |

Não se deve intervir, não nos devemos meter nos problemas que cada um tem com a leitura. Não devemos sofrer por causa das crianças que não leem, perder a paciência. Trata-se da descoberta do continente da leitura. Ninguém deve encorajar nem incitar outra pessoa a ir ver como ele é. Já existe excessiva informação no mundo acerca da cultura. Devemos partir sós para esse continente. Descobri-lo sozinhos. Operarmos sozinhos esse nascimento.

Por exemplo, em relação a Baudelaire, devemos ser os primeiros a descobrir o seu esplendor. E somos os primeiros. E, se não formos os primeiros, nunca seremos leitores de Baudelaire. Todas as obras-primas do mundo deveriam ser encontradas pelas crianças nos despejos públicos, e lidas às escondidas dos pais e dos mestres.

Por vezes, o fato de se ver alguém a ler um livro no metrô, com grande atenção, pode provocar a compra desse livro. Mas não quanto aos romances populares. Aí, ninguém se engana quanto à natureza do livro. Os dois gêneros nunca estão juntos nas mesmas mãos. Os romances populares são impressos em milhões de exemplares. Com a mesma grelha aplicada, em princípio, há uns cinquenta anos, os romances populares desempenham a sua função de identificação sentimental ou erótica. Depois de os terem lido, as pessoas abandonam-nos nos bancos públicos, no metrô, e serão apanhados por outras pessoas e novamente lidos. Isso será ler? Sim, penso que sim, é ler como se toma um remédio, mas é ler, é ir buscar a leitura ao exterior de si próprio e ingeri-la e fazê-la sua e dormir e cair no sono para, no dia seguinte, ir trabalhar, juntar-se a milhões de outras pessoas, a solidão matricular, o esmagamento.

Marguerite Duras, "Mundo Exterior "

sábado, junho 24

Eros de revisão

Foi de propósito. Digitei “eros”, mesmo, mas é bastante provável que você, na pressa ou na distração, tenha entendido “erros de revisão”. Acertadamente. São desprezíveis as falhas tipográficas que os próprios leitores podem corrigir, fazendo uso da lógica ou induzidos por locuções consagradas, como, por exemplo, “erro de revisão”. A bem dizer, todo erro de revisão é, antes de tudo, um erro de digitação - ou de datilografia, como antigamente se dizia e cometia - que o revisor encarregado de reconhecê-lo e eliminá-lo deixou passar.

Os gringos têm um vocábulo enxuto e consanguíneo para identificar lapsos tipográficos: typos. Os franceses empregam “coquille” (literalmente, concha) e nós, gralha, gato e pastel. Até por ser o mais antigo, gralha afinal venceu a concorrência.

No mais recente Bloomsday, semana passada, ao reavivar na memória um episódio ocorrido com James Joyce, ocorreu-me inventar um calemburgo que só tem graça em inglês: “This is not a typo, but a word in progress”. (Literalmente: “Isto não é um erro tipográfico, mas um neologismo em andamento”.) Pois, acredite, há gralhas que vêm para o bem. Como prova o aludido episódio envolvendo Joyce.

Estava o escritor irlandês a ditar Finnegans Wake ao conterrâneo Samuel Beckett, que então o secretariava, quando alguém bateu à porta e Joyce ordenou “come in” (entre). Concentrado em seu afazer, Beckett incluiu o “come in”, automaticamente, no texto que anotava. Embora não fizesse, nele, o menor sentido, Joyce tanto apreciou o erro que o manteve na edição final de sua “obra em andamento”.

Mas quase sempre a gralha é um transtorno, uma calamidade. “É o único erro humano que, a meu ver, merece pena de morte”, prescrevia Otto Lara Resende, desavindo com revisores desatentos desde que na edição portuguesa de O Retrato na Gaveta flagrara um “ânus” onde originalmente sobrevoava um anu, o pássaro, pouco importa se cuculiforme.

Segundo Eduardo Frieiro, que há 76 anos coletou uma série de gralhas históricas, não existe livro que não tenha sido vitimado por vacilos de tipógrafos e revisores. Claro que existem, mas são cada vez mais raros. Em outros tempos, com outro espírito, outra economia e mais leitores, as editoras investiam forte na contratação de editores, supervisores de textos e técnicos em checagem. Para abater custos e queimar etapas na produção de um livro, vários desses intermediários entre o, por assim dizer, manuscrito e o texto final foram sendo eliminados e precariamente substituídos por corretores automáticos e similares prodígios da era digital, exímios na troca de um erro por outros.

O computador ajudou menos do que se pensa. “O uso do processador de texto resultou num declínio substancial na disciplina e atenção do autor”, constatou o editor chefe da Little, Brown and Company, Geoff Shandler. “Os manuscritos ficaram mais longos e mais desleixados, apesar de bem impressos.” Ou seja, os autores não são apenas vítimas daqueles a quem Otto Lara ameaçava com a pena capital. F. Scott Fitzgerald cometia erros primários de ortografia em seus originais. Nesse e em outros exemplos de grandes escritores, tais tropeços são irrelevantes porque corrigíveis. Escrever bem e escrever corretamente são departamentos distintos.

Nem as Sagradas Escrituras, cuidadas com devoto desvelo por escribas e tipógrafos, escaparam da maldição. Pelo menos cinco de suas versões, impressas entre meados do século 16 e começo do século 19, chegaram às mãos dos fiéis com intrusos cochilos, alguns constrangedores, como a ausência de um não no Sétimo Mandamento (liberando a roubalheira) e a falta de outro naquela epístola aos coríntios que veda aos perversos a entrada no Reino dos Céus.

Segundo consta, a primeira grande vítima de uma gralha, entre nós, foi o poeta Cláudio Manuel da Costa, cuja obra introdutória do Arcadismo no Brasil saiu, em 1768, com um vistoso typo (“Orbas” em vez de “Obras”) na folha de rosto: Estampada na capa, chamaria ainda mais atenção, como aconteceu com a tradução dos Quatro Quartetos, de T. S. Eliot, editada pela Artenova, nos anos 1960, com um ele a mais no sobrenome do poeta.

Em alguns exemplares do primeiro romance da série Harry Potter, J.K. Rowling virou J.A. Rowling, e foram prontamente recolhidos pela editora. Não eram tantos quanto os 80.000 exemplares do romance Liberdade, de Jonathan Franzen, que chegaram a ser impressos a partir de uma versão sem as alterações e correções do autor, e postos à venda em livrarias. Franzen descobriu a mancada enquanto lia um trecho do livro, durante um programa de entrevistas na TV britânica. Imagine a cena. Imagine o choque do autor. Imagine o prejuízo da editora.

Sorte teve a editora Garnier, cuja negligência no controle de qualidade da segunda edição das Poesias Completas de Machado de Assis, em 1902, beneficiou-se de uma brigada de corretores amigos do autor, que a nanquim emendaram, em mutirão, cada “cagara” que usurpara o pretérito mais-que-perfeito do verbo cegar numa estrofe do poema Advertência. Por outra versão da mesma história, Machado teria corrigido tudo sozinho. É possível. As tiragens de livros de poesia já eram bem módicas naquela época.

Dia desses repassei os olhos numa rara e autografada primeira edição de Angústia, de Graciliano Ramos, que herdei de Lúcio Rangel, amicíssimo do Velho Graça. Publicado em 1936 pela José Olympio, com o escritor encarcerado pelo Estado Novo e outra ortografia em vigor no País, tamanha era a quantidade de gralhas no texto que Graciliano, depois de posto em liberdade, pegou de volta o exemplar presenteado a Lúcio, entulhou suas margens de correções a caneta e, com nova dedicatória, devolveu-o ao amigo.

Não sei quanto vale tal preciosidade no mercado bibliográfico. Um dos exemplares das poesias de Machado corrigidas a nanquim estava sendo oferecido, pouco tempo atrás, por R$ 900 na Estante Virtual. Café-pequeno se comparado aos livros coalhados de typos disputados em leilões lá fora. Em 15 de junho, a citada primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, com o nome da autora grafado errado, foi arrematada por £ 10.000. Ano passado, um exemplar do mesmo livro com a palavra “philosopher” sem uma das letras na contracapa foi comprado por um empresário londrino por £ 43.750.

Os gringos têm um vocábulo enxuto e consanguíneo para identificar lapsos tipográficos: typos. Os franceses empregam “coquille” (literalmente, concha) e nós, gralha, gato e pastel. Até por ser o mais antigo, gralha afinal venceu a concorrência.

No mais recente Bloomsday, semana passada, ao reavivar na memória um episódio ocorrido com James Joyce, ocorreu-me inventar um calemburgo que só tem graça em inglês: “This is not a typo, but a word in progress”. (Literalmente: “Isto não é um erro tipográfico, mas um neologismo em andamento”.) Pois, acredite, há gralhas que vêm para o bem. Como prova o aludido episódio envolvendo Joyce.

Estava o escritor irlandês a ditar Finnegans Wake ao conterrâneo Samuel Beckett, que então o secretariava, quando alguém bateu à porta e Joyce ordenou “come in” (entre). Concentrado em seu afazer, Beckett incluiu o “come in”, automaticamente, no texto que anotava. Embora não fizesse, nele, o menor sentido, Joyce tanto apreciou o erro que o manteve na edição final de sua “obra em andamento”.

Mas quase sempre a gralha é um transtorno, uma calamidade. “É o único erro humano que, a meu ver, merece pena de morte”, prescrevia Otto Lara Resende, desavindo com revisores desatentos desde que na edição portuguesa de O Retrato na Gaveta flagrara um “ânus” onde originalmente sobrevoava um anu, o pássaro, pouco importa se cuculiforme.

Segundo Eduardo Frieiro, que há 76 anos coletou uma série de gralhas históricas, não existe livro que não tenha sido vitimado por vacilos de tipógrafos e revisores. Claro que existem, mas são cada vez mais raros. Em outros tempos, com outro espírito, outra economia e mais leitores, as editoras investiam forte na contratação de editores, supervisores de textos e técnicos em checagem. Para abater custos e queimar etapas na produção de um livro, vários desses intermediários entre o, por assim dizer, manuscrito e o texto final foram sendo eliminados e precariamente substituídos por corretores automáticos e similares prodígios da era digital, exímios na troca de um erro por outros.

O computador ajudou menos do que se pensa. “O uso do processador de texto resultou num declínio substancial na disciplina e atenção do autor”, constatou o editor chefe da Little, Brown and Company, Geoff Shandler. “Os manuscritos ficaram mais longos e mais desleixados, apesar de bem impressos.” Ou seja, os autores não são apenas vítimas daqueles a quem Otto Lara ameaçava com a pena capital. F. Scott Fitzgerald cometia erros primários de ortografia em seus originais. Nesse e em outros exemplos de grandes escritores, tais tropeços são irrelevantes porque corrigíveis. Escrever bem e escrever corretamente são departamentos distintos.

Nem as Sagradas Escrituras, cuidadas com devoto desvelo por escribas e tipógrafos, escaparam da maldição. Pelo menos cinco de suas versões, impressas entre meados do século 16 e começo do século 19, chegaram às mãos dos fiéis com intrusos cochilos, alguns constrangedores, como a ausência de um não no Sétimo Mandamento (liberando a roubalheira) e a falta de outro naquela epístola aos coríntios que veda aos perversos a entrada no Reino dos Céus.

Segundo consta, a primeira grande vítima de uma gralha, entre nós, foi o poeta Cláudio Manuel da Costa, cuja obra introdutória do Arcadismo no Brasil saiu, em 1768, com um vistoso typo (“Orbas” em vez de “Obras”) na folha de rosto: Estampada na capa, chamaria ainda mais atenção, como aconteceu com a tradução dos Quatro Quartetos, de T. S. Eliot, editada pela Artenova, nos anos 1960, com um ele a mais no sobrenome do poeta.

Em alguns exemplares do primeiro romance da série Harry Potter, J.K. Rowling virou J.A. Rowling, e foram prontamente recolhidos pela editora. Não eram tantos quanto os 80.000 exemplares do romance Liberdade, de Jonathan Franzen, que chegaram a ser impressos a partir de uma versão sem as alterações e correções do autor, e postos à venda em livrarias. Franzen descobriu a mancada enquanto lia um trecho do livro, durante um programa de entrevistas na TV britânica. Imagine a cena. Imagine o choque do autor. Imagine o prejuízo da editora.

Sorte teve a editora Garnier, cuja negligência no controle de qualidade da segunda edição das Poesias Completas de Machado de Assis, em 1902, beneficiou-se de uma brigada de corretores amigos do autor, que a nanquim emendaram, em mutirão, cada “cagara” que usurpara o pretérito mais-que-perfeito do verbo cegar numa estrofe do poema Advertência. Por outra versão da mesma história, Machado teria corrigido tudo sozinho. É possível. As tiragens de livros de poesia já eram bem módicas naquela época.

Dia desses repassei os olhos numa rara e autografada primeira edição de Angústia, de Graciliano Ramos, que herdei de Lúcio Rangel, amicíssimo do Velho Graça. Publicado em 1936 pela José Olympio, com o escritor encarcerado pelo Estado Novo e outra ortografia em vigor no País, tamanha era a quantidade de gralhas no texto que Graciliano, depois de posto em liberdade, pegou de volta o exemplar presenteado a Lúcio, entulhou suas margens de correções a caneta e, com nova dedicatória, devolveu-o ao amigo.

Não sei quanto vale tal preciosidade no mercado bibliográfico. Um dos exemplares das poesias de Machado corrigidas a nanquim estava sendo oferecido, pouco tempo atrás, por R$ 900 na Estante Virtual. Café-pequeno se comparado aos livros coalhados de typos disputados em leilões lá fora. Em 15 de junho, a citada primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, com o nome da autora grafado errado, foi arrematada por £ 10.000. Ano passado, um exemplar do mesmo livro com a palavra “philosopher” sem uma das letras na contracapa foi comprado por um empresário londrino por £ 43.750.

sexta-feira, junho 23

Amor no papel químico

Quando comecei a trabalhar na edição, ainda ninguém tinha computadores pessoais – e só dois ou três anos mais tarde tive direito a uma máquina de escrever eléctrica. No início, a máquina era dessas pesadonas que faziam trrriiim quando chegávamos ao fim da linha; e eu tinha de pôr no rolo duas folhas separadas por outra de papel químico para ficar com uma cópia de tudo o que enviava. Parece mentira, não é?… Bem, mas uma folha de papel químico de um tempo passado, se encontrada na modernidade, pode conter verdadeiros tesouros. Os investigadores da obra da poetisa Sylvia Plath que o digam, pois descobriram, escondida dentro de um dos caderninhos da senhora, uma folha de papel químico dobrada que tinha a marca de dois poemas até então desconhecidos, escritos, pelos vistos, no início do relacionamento da escritora com o também poeta Ted Hughes, provavelmente no regresso da lua-de-mel. Durante cinquenta anos, ninguém tinha posto os olhos em tais textos nem sabido da sua existência, mas o carbono guardou memória das palavras e agora foi possível aos académicos ter novos elementos sobre a forma como Plath e Hughes interagiam e trabalhavam (o mesmo papel químico tinha um índice de um livro de Hughes dactilografado por Plath, julga-se). Com a tecnologia, acabaram-se estas preciosidades inesperadas. De que se farão as surpresas no futuro?

A voz do mar

O Artur sentiu sobre a orelha uma coisa muito fria, com um som...

Sim, ouvia. Era um som pesado lá ao longe e que depois vinha, vinha e subia, e que depois se tornava mais brandinho, para logo voltar a vir de longe. Parecia música, mas não era bem música. E talvez fosse. Bom, não seria bem música.

Sim, ouvia. Era um som pesado lá ao longe e que depois vinha, vinha e subia, e que depois se tornava mais brandinho, para logo voltar a vir de longe. Parecia música, mas não era bem música. E talvez fosse. Bom, não seria bem música.

- O que é, mãe?

- Não ouves?

- O que é, mãe? - voltou a perguntar. - Que barulho é este?

- É o mar... É a voz do mar...

- A voz do mar?!

- O mar fica longe, mas a voz meteu-se aí dentro. Isto é um búzio.

- E onde nascem os búzios?

- No mar.

-Então é por isso que se ouve...

- Pois é. As ondas fazem um barulho assim quando se ouvem ao longe. E a gente está longe. Não ouves a voz que lá vem?

- Oiço.

- E depois quebra-se assim como as ondas na areia.

- Então isto é o mar? O mar é o oceano. No mapa chamam-lhe oceano. Parece que há vários... . Eu já ouvi aos que andam no quarto ano: é o Oceano Atlântico, o Oceano Índico...

- Não achas que mar é mais bonito?

- Pois é, mar é muito mais bonito.

De repente, fechou os olhos e juntou as duas mãos sobre o búzio, apertando-o contra o ouvido.

- Agora deve ser um navio que lá vem. É mesmo, é, é um navio...

A mãe aproximou o ouvido, desviando o lenço.

- Não ouves?

Não, a mãe não ouvia. Mas o importante para ele era ter o mar apertado entre as mãos. Lá vinha uma onda... e outra.

Alves Redol

Alves Redol

quarta-feira, junho 21

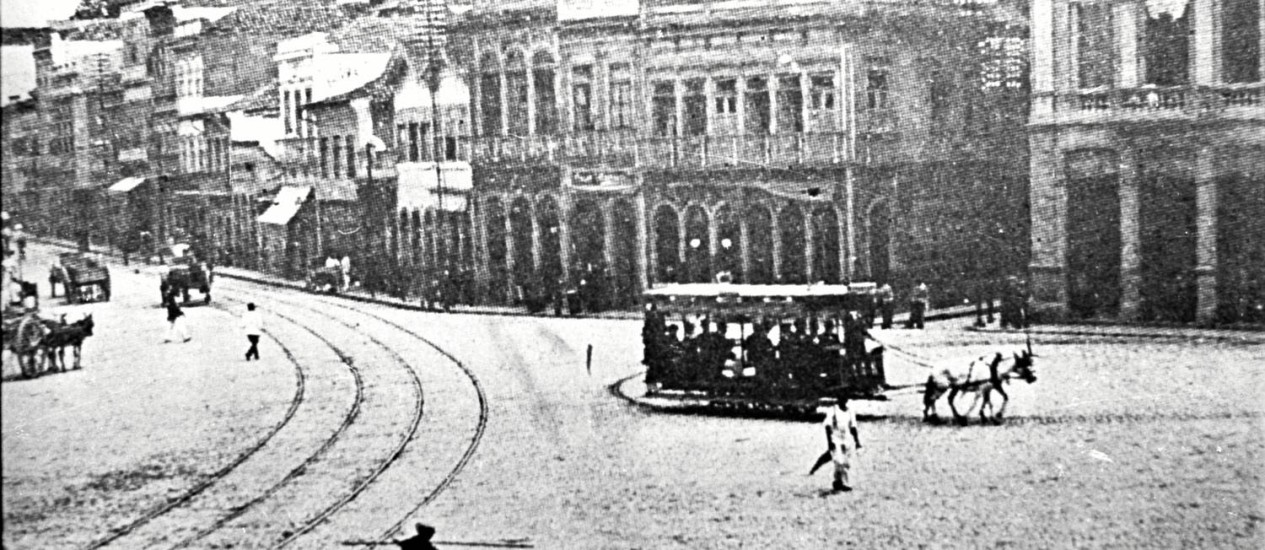

Bons dias!

Vi não me lembra onde...

É meu costume; quando não tenho que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se assim se pode chamar à cidade de São Sebastião, matar o tempo.

Não conheço melhor ofício, mormente se a gente se mete por bairros excêntricos; um homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta a entreter o espírito, e a gente volta para casa "lesta e aguda", como se dizia em não sei que comédia antiga.

Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro Bond, que pode trazer-me à casa ou à Rua do Ouvidor, que é onde todos moramos. Se o Bond é dos que têm de ir por vias estreitas e atravancadas, torna-se um verdadeiro obséquio do céu. De quando em quando, para diante de uma carroça que despeja ou recolhe fardos. O cocheiro trava o carro, ata as rédeas, desce e acende um cigarro: o condutor desce também e vai dar uma vista de olhos ao obstáculo. Eu, e todos os veneráveis camelos da Arábia, vulgo passageiros, se estamos dizendo alguma coisa, calamo-nos para ruminar e esperar.

Ninguém sabe o que sou quando rumino. Posso dizer, sem medo de errar, que rumino muito melhor do que falo. A palestra é uma espécie de peneira, por onde a idéia sai com dificuldade, creio que mais fina, mas muito menos sincera. Ruminando, a idéia fica integra e livre. Sou mais profundo ruminando; e mais elevado também.

Ainda anteontem, aproveitando uma meia hora de Bond parado, lembrou-me não sei como o incêndio do club dos Tenentes do Diabo. Ruminei os episódios todos, entre eles os atos de generosidade tia parte das sociedades congêneres; e fiquei triste de não estar naquela primeira juventude, em que a alma se mostra capaz de sacrifícios e de bravura. Todas essas dedicações dão prova de uma solidariedade rara, grata ao coração.

Dois episódios, porém, me deram a medida do que valho, quando rumino. Toda a gente os leu separadamente; o leitor e eu fomos os únicos que os comparamos. Refiro-me, primeiramente, à ação daqueles sócios de outro club, que correram à casa que ardia, e, acudindo-lhes à lembrança os estandartes, bradaram que era preciso salvá-los. "Salvemos os estandartes!", e tê-lo-iam feito, a troco da vida de alguns, se não fossem impedidos a tempo. Era loucura, mas loucura sublime. Os estandartes são para eles o símbolo da associação, representam a honra comum, as glórias comuns, o espírito que os liga e perpetua.

Esse foi o primeiro episódio. Ao pé dele temos o do empregado que dormia, na sala. Acordou este, cercado de fumo, que o ia sufocando e matando. Ergueu-se, compreendeu tudo, estava perdido, era preciso fugir. Pegou em si e no livro da escrituração e correu pela escada abaixo. Comparai esses dois atos, a salvação dos estandartes e a salvação do livro, e tereis uma imagem completa do homem. Vós mesmos que me ledes sois outros tantos exemplos de conclusão. Uns dirão que o empregado, salvando o livro, salvou o sólido; o resto é obra de sirgueiro. Outros replicarão que a contabilidade pode ser reconstituída, mas que o estandarte, símbolo da associação, é também a sua alma; velho e chamuscado, valeria muito mais que o que possa sair agora' novo, de uma loja. Compará-lo-ão à bandeira de uma nação, que os soldados perdem no combate, ou trazem esfarrapada e gloriosa.

E todos vós tereis razão; sois as duas metades do homem formais o homem todo... Entretanto, isso que aí fica dito está longe da sublimidade com que o ruminei. Oh! Se todos ficássemos calados! Que imensidade de belas e grandes idéias! Que saraus excelentes! Que sessões de Câmara! Que magníficas viagens de bond!

Mas por onde é que eu tinha principiado? Ah! Uma coisa que vi, sem saber onde... Não me lembro se foi andando de bond; creio que não. Fosse onde fosse, no centro da cidade ou fora dela. Vi, à porta de algumas casas, esqueletos de gente postos em atitudes joviais. Sabem que o meu único defeito é ser piegas; venero os esqueletos, já porque o são, já porque o não sou. Não sei se me explico.

Tiro o chapéu às caveiras; gosto da respeitosa liberdade com que Hamlet fala à do bobo Yorick. Esqueletos de mostrador, fazendo guifonas, sejam eles de verdade ou não, é coisa que me aflige. Há tanta coisa gaiata por esse mundo, que não vale a pena ir ao outro arrancar de lá os que dormem. Não desconheço que esta minha pieguice ia melhor em verso, com toada de recitativo ao piano: Mas é que eu não faço versos; isto não é verso: Venha o esqueleto, mais tristonho e grave Bem como a ave, que fugiu do além...

Sim, ponhamos o esqueleto nos mostradores, mas sério, tão sério como se fosse o próprio esqueleto do nosso avô, por exemplo... Obrigá-lo a uma polca, habanera, lundu ou cracoviana... Cracoviana? Sim, leitora amiga, é uma dança muito antiga, que o nosso amigo João, cá de casa, executa maravilhosamente, no intervalo dos seus trabalhos. Quando acaba, diz-nos sempre, parodiando um trecho de Shakespeare:

"Há entre a vossa e a minha idade, muitas mais coisas do que sonha a vossa vã filosofia."

Boas noites.

Machado de Assis (21 de janeiro de 1889), nos 178 anos de nascimento do escritor

É meu costume; quando não tenho que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se assim se pode chamar à cidade de São Sebastião, matar o tempo.

Não conheço melhor ofício, mormente se a gente se mete por bairros excêntricos; um homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta a entreter o espírito, e a gente volta para casa "lesta e aguda", como se dizia em não sei que comédia antiga.

Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro Bond, que pode trazer-me à casa ou à Rua do Ouvidor, que é onde todos moramos. Se o Bond é dos que têm de ir por vias estreitas e atravancadas, torna-se um verdadeiro obséquio do céu. De quando em quando, para diante de uma carroça que despeja ou recolhe fardos. O cocheiro trava o carro, ata as rédeas, desce e acende um cigarro: o condutor desce também e vai dar uma vista de olhos ao obstáculo. Eu, e todos os veneráveis camelos da Arábia, vulgo passageiros, se estamos dizendo alguma coisa, calamo-nos para ruminar e esperar.

|

| Centro do Rio em 1879 |

Ainda anteontem, aproveitando uma meia hora de Bond parado, lembrou-me não sei como o incêndio do club dos Tenentes do Diabo. Ruminei os episódios todos, entre eles os atos de generosidade tia parte das sociedades congêneres; e fiquei triste de não estar naquela primeira juventude, em que a alma se mostra capaz de sacrifícios e de bravura. Todas essas dedicações dão prova de uma solidariedade rara, grata ao coração.

Dois episódios, porém, me deram a medida do que valho, quando rumino. Toda a gente os leu separadamente; o leitor e eu fomos os únicos que os comparamos. Refiro-me, primeiramente, à ação daqueles sócios de outro club, que correram à casa que ardia, e, acudindo-lhes à lembrança os estandartes, bradaram que era preciso salvá-los. "Salvemos os estandartes!", e tê-lo-iam feito, a troco da vida de alguns, se não fossem impedidos a tempo. Era loucura, mas loucura sublime. Os estandartes são para eles o símbolo da associação, representam a honra comum, as glórias comuns, o espírito que os liga e perpetua.

Esse foi o primeiro episódio. Ao pé dele temos o do empregado que dormia, na sala. Acordou este, cercado de fumo, que o ia sufocando e matando. Ergueu-se, compreendeu tudo, estava perdido, era preciso fugir. Pegou em si e no livro da escrituração e correu pela escada abaixo. Comparai esses dois atos, a salvação dos estandartes e a salvação do livro, e tereis uma imagem completa do homem. Vós mesmos que me ledes sois outros tantos exemplos de conclusão. Uns dirão que o empregado, salvando o livro, salvou o sólido; o resto é obra de sirgueiro. Outros replicarão que a contabilidade pode ser reconstituída, mas que o estandarte, símbolo da associação, é também a sua alma; velho e chamuscado, valeria muito mais que o que possa sair agora' novo, de uma loja. Compará-lo-ão à bandeira de uma nação, que os soldados perdem no combate, ou trazem esfarrapada e gloriosa.

E todos vós tereis razão; sois as duas metades do homem formais o homem todo... Entretanto, isso que aí fica dito está longe da sublimidade com que o ruminei. Oh! Se todos ficássemos calados! Que imensidade de belas e grandes idéias! Que saraus excelentes! Que sessões de Câmara! Que magníficas viagens de bond!

Mas por onde é que eu tinha principiado? Ah! Uma coisa que vi, sem saber onde... Não me lembro se foi andando de bond; creio que não. Fosse onde fosse, no centro da cidade ou fora dela. Vi, à porta de algumas casas, esqueletos de gente postos em atitudes joviais. Sabem que o meu único defeito é ser piegas; venero os esqueletos, já porque o são, já porque o não sou. Não sei se me explico.

Tiro o chapéu às caveiras; gosto da respeitosa liberdade com que Hamlet fala à do bobo Yorick. Esqueletos de mostrador, fazendo guifonas, sejam eles de verdade ou não, é coisa que me aflige. Há tanta coisa gaiata por esse mundo, que não vale a pena ir ao outro arrancar de lá os que dormem. Não desconheço que esta minha pieguice ia melhor em verso, com toada de recitativo ao piano: Mas é que eu não faço versos; isto não é verso: Venha o esqueleto, mais tristonho e grave Bem como a ave, que fugiu do além...

Sim, ponhamos o esqueleto nos mostradores, mas sério, tão sério como se fosse o próprio esqueleto do nosso avô, por exemplo... Obrigá-lo a uma polca, habanera, lundu ou cracoviana... Cracoviana? Sim, leitora amiga, é uma dança muito antiga, que o nosso amigo João, cá de casa, executa maravilhosamente, no intervalo dos seus trabalhos. Quando acaba, diz-nos sempre, parodiando um trecho de Shakespeare:

"Há entre a vossa e a minha idade, muitas mais coisas do que sonha a vossa vã filosofia."

Boas noites.

Machado de Assis (21 de janeiro de 1889), nos 178 anos de nascimento do escritor

terça-feira, junho 20

Sem leitura não se vive

Somos todos normais

| Basil Blackshaw |

Na semana passada, cansada de ficar no computador, fui à cozinha fazer um lanche. Enquanto coava um café, o interfone tocou: o porteiro avisou que estava mandando a correspondência pelo elevador. Fui até a sala, esperei o elevador, conferi as contas, abri os pacotes de dois livros, voltei para a cozinha, lavei a xícara — e passei a hora seguinte na maior aflição, revirando a casa em busca dos únicos óculos que tenho para a distância do computador. Procurei na mesinha de cabeceira, no banheiro, ao lado da cafeteira, no escritório, na sala. Nada. Finalmente, em desespero de causa, abri a geladeira. Pois lá estavam eles, no exato lugar em que eu os havia deixado quando precisei conferir a data de validade dos queijos, para saber qual abriria primeiro. O pior é que me lembro nitidamente de ter pensado: Esse não é um bom lugar, vou acabar me esquecendo.

Contei o que aconteceu no Facebook. E aí descobri a única vantagem de esquecer os óculos na geladeira: passei a tarde me divertindo com uma história mais engraçada do que a outra. Algumas amigas — sim, no plural — saíram de casa carregando o saco de lixo em vez da bolsa. Uma só percebeu o engano no ônibus, quando um passageiro gentil, que estava sentado, se ofereceu para segurar o pacote. Outra tomou banho correndo, saiu de casa e estranhou muito os olhares que lhe eram dirigidos, até que uma senhora perguntou por que ela estava com aquela toalha enrolada na cabeça. Minha queridíssima Maria Eugênia foi comprar um maiô e, na cabine de provas, tirou os óculos para tirar a blusa. Mais tarde, já na rua, lembrou-se disso e voltou à loja, perguntando se havia esquecido os óculos por lá.

— Um terceiro?! — espantou-se a vendedora. Ela estava com um no rosto e outro no alto da cabeça.

Marcia Couto estava em Roma: “Fui jogar uma moedinha na Fontana di Trevi para fazer um pedido e, na hora, apertei o nariz para mergulhar, em vez de jogar a moedinha. Não tenho noção do que me passou pela cabeça naquela hora”.

“Sei como é isso”, respondeu a Luciana Veiga Jardim. “Me benzi quando passava em frente ao mercadão um dia desses. Nunca mais fiquei livre do bullying da minha filha.”

“Eu estava atrasadíssima colocando roupa na máquina e falando no sem fio”, contou Liana Almeida. “Desliguei, joguei dentro da máquina e saí. Quando voltei, fiquei louca procurando o telefone pela casa, até tirar a roupa da máquina. Lá estava ele, mudo para sempre.”

Valéria Burle falava com a filha no celular, enquanto rodava angustiada pela casa, procurando algo que não encontrava. Quando desligou, a cunhada perguntou o que tanto ela procurava. “Meu celular! Não sei onde enfiei.”

A primeira coisa que vem à cabeça de Cida Penna quando perde os óculos é: “Cadê o celular para ligar para os óculos?”. Mariana Sgarbi já levou o sem fio numa viagem internacional, mas nem dá para contar quantos deles não saíram de casa disfarçados de celulares. Isso para não falar em quem fica apertando as suas teclas em frente à televisão e se revolta porque não está conseguindo mudar de canal: o que há de errado com o controle remoto?

Mas nada supera o épico do Idelber Avelar, que jura sobre o manto alvinegro que a história não é inventada:

“É bem difícil a vida de alguém que começa a usar óculos aos 44 anos de idade. Ontem, depois de terminar os relatórios, cartas de recomendação, e-mails, formulários e toda essa parafernália demoníaca que acompanha a vida de professor universitário, resolvo que é hora de começar a ler outro romance. Nesse meio-tempo, perco os óculos.

Começo a procurá-los. Biblioteca, sala, cozinha, nada. Bem frustrado, acendo um cigarro para continuar a busca e me lembro de que os óculos podem estar na mesa da cabeceira da cama. Como não fumamos no dormitório, deixo o cigarro do lado de fora para entrar no quarto e procurar os óculos. Não os encontro. Quando volto, me dou conta de que já não sei onde deixei o cigarro. Passo então, evidentemente, à busca mais urgente, que é o cigarro que está queimando em algum lugar. Lembro que não o havia deixado num cinzeiro, mas na extremidade de uma mesa, balcão ou algo assim. Como a casa tem alguns papéis no chão, vem-me o pânico de que o cigarro caia, encontre algum papel e a casa se incendeie.

Correndo de um lado para outro na sala, copa, cozinha e biblioteca, não encontro o cigarro, mas vejo os óculos no balcão do café. Como são óculos de leitura somente, mantenho-os na mão direita e continuo a busca pelo cigarro. Passando pela copa, vejo o cigarro já caído no chão. Deixo os óculos na primeira superfície que vejo e vou atrás do cigarro. Recupero o cigarro, sento-me, aliviado, dou um trago e me levanto para recuperar os óculos que… já não sei onde estão. Começo então a segunda busca dos óculos.

Extremamente frustrado, decido que preciso de uma Guinness para procurar os óculos dessa vez. Abro a cerveja, sirvo-a num copo (jamais beba uma Guinness no estilo EUA, na garrafa!) e volto a procurar os óculos. Vejo-os de longe, na sala, deixo o copo com a cerveja em algum lugar, recupero os óculos e momentaneamente perco a Guinness, recuperada depois de uns instantes.

Ao fim de toda odisseia, eu não me lembrava mais de qual era o romance que ia começar a ler. Encontro-me ainda nesse estágio, tentando me lembrar de qual era ele, neste momento em que escrevo”.

Cora Rónai

domingo, junho 18

Governo recolhe 98 mil exemplares de livros infantil considerado 'impróprio'

O ministro da Educação, Mendonça Filho, ordenou no último dia 8 que o livro de contos infantis Enquanto o Sono Não Vem, do escritor e ator teatral José Mauro Brant, fosse recolhido de todas as escolas do Brasil, apesar de ter sido aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) do Centro de Alfabetização de Minas Gerais e distribuído pelo Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) há três anos. Por que agora?

Um novo estudo do livro, solicitado pelo Ministério da Educação do Governo Temer, decidiu que as crianças do ensino primário “não têm maturidade e senso crítico para problematizar certos temas com alta densidade”.

Brant, que há mais de 30 anos pesquisa a literatura infantil, afirma que “o Brasil vive uma crise de inteligência” e que as autoridades do ministério não entenderam que é “muito melhor que as crianças entrem em contato com os temas difíceis através da literatura do que na rua”. Ele acrescenta que “a leitura nunca pode ser uma ameaça”.

No caso concreto do conto dele sobre o rei e sua filha, fica claro, segundo o autor, que as crianças se identificam com a menina castigada e desprezam o pai. E os alunos têm a oportunidade de escrever outros finais para a história.

Perguntado sobre o que sentiu ao ver 98.000 exemplares do seu livro serem retirados das escolas, Brant afirma: “Toda essa polêmica me surpreendeu. Primeiro recebi mensagens de professores incrédulos, e de repente um rio de mensagens de ódio. Por um lado os pentecostais me desejando o fogo dos infernos, e por outro ameaças de morte de grupos de extrema direita”.

Segundo o autor do livro retirado, os responsáveis pela decisão “não sabem que os contos de tradição oral em todos os tempos são palco de assuntos delicados. Existem justamente para alertar sobre os perigos do mundo”.

E, para Brant, que vive em Rio e já trabalhou com alunos de escolas de alto risco, esses perigos não foram inventados pela literatura, e sim pela vida. “Já trabalhei em escolas que, dia sim, dia não, são fechadas pelo narcotráfico. Agora mesmo, enquanto escrevo a você, ouço um tiroteio numa comunidade próxima. A vida expõe essas crianças aos terrores do mundo diariamente. Que espaço pode ser mais seguro para abordar com elas certos temas delicados do que o regaço seguro e afetuoso de um professor inteligente ou de um contador de histórias?” E acrescenta: “O segredo é a mediação, e cada vez nossas políticas de leitura no Brasil se preocupam mais com a compra e venda de livros do que com a capacitação de mediadores de leitura e com a formação de leitores”.

Na opinião dele, “a crise política está mergulhando o país em uma crise moral que deixa cada vez mais à margem a inteligência e o bom senso. Estamos voltando à Idade Média, aos tempos da Inquisição. Mas hoje se queimam livros sem tacar fogo”.

Mas o autor censurado não está só. Tem recebido uma onda de solidariedade, como ele mesmo indica, por parte de muita gente que defende uma educação laica e aberta nas escolas, capaz de abrir a mente e a alma das crianças.

A escritora infanto-juvenil Roseana Murray, autora de quase 100 livros publicados e premiada pela Academia Brasileira de Letras, escreveu no seu Facebook, comentando a polêmica censura do livro de contos de Brant: “Perigosa não é a literatura, e sim a vida. Perigoso é mesclar religião com educação, intolerância com literatura”. Ela acrescenta que “contos populares e de fadas existem desde tempos imemoriais e atravessam fronteiras de boca em boca. Às vezes são tristes, às vezes terríveis, mas ajudam as crianças a resolverem conflitos e abordarem temas difíceis, através da fantasia”.

É verdade, como afirma Brant, que na nova Inquisição de hoje no Brasil “queimam-se livros sem tacar fogo”. O dele acaba de ser queimado assim. Isso me fez lembrar uma frase célebre de um dos maiores poetas russos, o Nobel de Literatura, Joseph Brodsky: “O maior crime não é queimar livros, e sim não lê-los”.

O maior crime que o Ministério da Educação acaba de cometer não foi o de “queimar” o livro de contos de Brant, e sim o de privar as crianças de lerem boa literatura.

Não muito tempo atrás, dizia-se que o Brasil já havia tocado o futuro com as mãos. Hoje, percebemos que, infelizmente, no campo da cultura, da tolerância e da defesa das liberdades o Brasil está despertando novamente num passado que se esperava ter sido esquecido para sempre.

Juan Arias

O motivo alegado pelo Governo é que professores e pais de alunos protestaram pelo fato de um dos contos, A Triste História da Eredegalda, recolhido por Brant da literatura oral popular brasileira, tratar da questão do incesto. A fábula conta a história de um rei que deseja se casar com uma das suas três filhas, a qual, por se negar, é castigada e morre de sede.

Um novo estudo do livro, solicitado pelo Ministério da Educação do Governo Temer, decidiu que as crianças do ensino primário “não têm maturidade e senso crítico para problematizar certos temas com alta densidade”.

Brant, que há mais de 30 anos pesquisa a literatura infantil, afirma que “o Brasil vive uma crise de inteligência” e que as autoridades do ministério não entenderam que é “muito melhor que as crianças entrem em contato com os temas difíceis através da literatura do que na rua”. Ele acrescenta que “a leitura nunca pode ser uma ameaça”.

No caso concreto do conto dele sobre o rei e sua filha, fica claro, segundo o autor, que as crianças se identificam com a menina castigada e desprezam o pai. E os alunos têm a oportunidade de escrever outros finais para a história.

Perguntado sobre o que sentiu ao ver 98.000 exemplares do seu livro serem retirados das escolas, Brant afirma: “Toda essa polêmica me surpreendeu. Primeiro recebi mensagens de professores incrédulos, e de repente um rio de mensagens de ódio. Por um lado os pentecostais me desejando o fogo dos infernos, e por outro ameaças de morte de grupos de extrema direita”.

Segundo o autor do livro retirado, os responsáveis pela decisão “não sabem que os contos de tradição oral em todos os tempos são palco de assuntos delicados. Existem justamente para alertar sobre os perigos do mundo”.

E, para Brant, que vive em Rio e já trabalhou com alunos de escolas de alto risco, esses perigos não foram inventados pela literatura, e sim pela vida. “Já trabalhei em escolas que, dia sim, dia não, são fechadas pelo narcotráfico. Agora mesmo, enquanto escrevo a você, ouço um tiroteio numa comunidade próxima. A vida expõe essas crianças aos terrores do mundo diariamente. Que espaço pode ser mais seguro para abordar com elas certos temas delicados do que o regaço seguro e afetuoso de um professor inteligente ou de um contador de histórias?” E acrescenta: “O segredo é a mediação, e cada vez nossas políticas de leitura no Brasil se preocupam mais com a compra e venda de livros do que com a capacitação de mediadores de leitura e com a formação de leitores”.

Na opinião dele, “a crise política está mergulhando o país em uma crise moral que deixa cada vez mais à margem a inteligência e o bom senso. Estamos voltando à Idade Média, aos tempos da Inquisição. Mas hoje se queimam livros sem tacar fogo”.

Mas o autor censurado não está só. Tem recebido uma onda de solidariedade, como ele mesmo indica, por parte de muita gente que defende uma educação laica e aberta nas escolas, capaz de abrir a mente e a alma das crianças.

A escritora infanto-juvenil Roseana Murray, autora de quase 100 livros publicados e premiada pela Academia Brasileira de Letras, escreveu no seu Facebook, comentando a polêmica censura do livro de contos de Brant: “Perigosa não é a literatura, e sim a vida. Perigoso é mesclar religião com educação, intolerância com literatura”. Ela acrescenta que “contos populares e de fadas existem desde tempos imemoriais e atravessam fronteiras de boca em boca. Às vezes são tristes, às vezes terríveis, mas ajudam as crianças a resolverem conflitos e abordarem temas difíceis, através da fantasia”.

É verdade, como afirma Brant, que na nova Inquisição de hoje no Brasil “queimam-se livros sem tacar fogo”. O dele acaba de ser queimado assim. Isso me fez lembrar uma frase célebre de um dos maiores poetas russos, o Nobel de Literatura, Joseph Brodsky: “O maior crime não é queimar livros, e sim não lê-los”.

O maior crime que o Ministério da Educação acaba de cometer não foi o de “queimar” o livro de contos de Brant, e sim o de privar as crianças de lerem boa literatura.

Não muito tempo atrás, dizia-se que o Brasil já havia tocado o futuro com as mãos. Hoje, percebemos que, infelizmente, no campo da cultura, da tolerância e da defesa das liberdades o Brasil está despertando novamente num passado que se esperava ter sido esquecido para sempre.

Juan Arias

sábado, junho 17

O Peregrino e seu Rei

We must love one another or die

W.H. Auden

Quase um ano sem encontrar meu amigo Peregrino, e eis que o vejo na tarde fria, o corpo coberto por uma manta de lã. Ao lado dele, o mesmo cachorro altivo: “O Rei, grande tradutor e leitor canino”, como me disse certa vez o Peregrino, sem qualquer ironia no tom da voz.

Não é viciado em drogas, muito menos traficante: é apenas um dos milhares de moradores de rua desta cidade tão linda, tão humanizada.

No século passado, o Peregrino largou uma exitosa carreira de arquiteto e foi viver na rua, causando surpresa e perplexidade aos parentes e amigos, a quem não deu qualquer explicação.

Na época da faculdade, ele desenhava como um demiurgo, era craque em cálculo integral e outras disciplinas da Politécnica, que tanto amedrontavam os estudantes de arquitetura. Nesses anos de vida errante, que já são décadas, nunca desprezou os estudos: é um leitor obstinado, não perdeu o talento artístico, faz anotações meio amalucadas em cadernos e folhas soltas, e detesta ser chamado de doutor pelos amigos andarilhos.

Quando a gente se encontra numa praça ou rua de São Paulo, ofereço-lhe livros, leio trechos do diário dele, observo os desenhos: um manacá florido, namorados abraçados, a fachada de um cortiço, rostos de refugiados e expatriados haitianos e africanos no Cambuci e na Praça da República, ou rostos de brasileiros paupérrimos, caídos debaixo de um dos viadutos da Radial Leste, onde uma favela cresce a cada dia com sua noite.

Rei, o companheiro inseparável, me reconheceu na tarde fria e soltou latidos dóceis, de boas-vindas; o Peregrino desviou o olhar de um jornal e perguntou: Trouxe livros?

Peguei um volume fino na sacola: um deles é este.

Ele e o Rei admiraram a capa do livrinho de Timothy Snyder. Quando o Peregrino leu em voz alta o título (Sobre a Tirania), Rei começou a latir com ânsia, até estacar num espasmo. O Peregrino esperou uns segundos e traduziu a fala do cão:

“Ele disse que a tirania é universal... A tradução mais fiel dos latidos seria: a tirania é municipal, estadual, federal e universal”.

Sábio cão, eu disse. E por falar em tradução, acho que você vai gostar deste outro presente.

Tirei da sacola um exemplar do romance Noite Dentro da Noite, de Joca Reiners Terron.

“É sobre tradução?”, perguntou o Peregrino.

O nome principal do narrador do romance é o de um grande tradutor alemão, respondi. Mas o livro é sobre várias traduções: da vida, do amor, do desamor, da história familiar, não menos violenta que a história deste país alucinado... E sobretudo da memória perdida, evocada ou traduzida pela imaginação de um outro... É também uma ficção sobre a morte, que é intraduzível.

“Amanhã vou começar a leitura dessa noite dupla”, afirmou o Peregrino, com uma voz abafada.

Por que o meu amigo andarilho estava melancólico?

“Não é melancolia... É que acabei de ler uma coisa, por isso estou emocionado.”

O cão concordou e olhou com tristeza para o jornal aberto.

Era um artigo breve e antigo, ilustrado com uma fotografia colorida: um homem idoso voando numa asa-delta. No fundo da foto, uma montanha do Rio e o mar num dia ensolarado. A reportagem podia ser apenas isso: um coroa carioca voando numa asa-delta. Mas era muito mais. Falava do sentimento do homem durante o voo: um pai que perdera o filho num acidente de asa-delta. Ele quis fazer o mesmo trajeto do último voo do filho para sentir a liberdade e o prazer de voar, e assim interiorizar o sentimento que o filho havia experimentado em tantas viagens, até a última, fatal.

“Isso nada mais é que amor, puro amor”, disse o Peregrino, pegando os dois livros e se despedindo de mim, como se a vasta e caótica cidade o esperasse.

Cobriu com um pedaço de pano o corpo do pequeno Rei, e acrescentou.

“O amor do pai também é universal.”

Milton Hatoum

quinta-feira, junho 15

Olhar para as coisas com alguma distância

| Antonio López Garcia |

Percorrendo as ruas fui descobrindo coisas espantosas que lá ocorriam desde sempre, disfarçadas sob uma máscara ténue de normalidade: um viúvo que, depois de se reformar, passava as tardes sentado no carro, a porta aberta, a perna esquerda fora, a direita dentro; um sujeito tão magro que se podia tomar por uma figura de cartão, ideia reforçada por andar de bicicleta e, sobretudo, por nela carregar o papelão que recolhia nos contentores do lixo; a mulher que, com uma regularidade cronométrica, vinha à janela, olhava para um lado e para o outro, como se aguardasse há muito a chegada de alguém. Eram três exemplos de situações que - creio ser esta a melhor formulação - aconteciam desde sempre e pela primeira vez. Se olharmos para as coisas com alguma distância, retirando-as do contexto, deixando-nos contaminar pela estranheza, tudo, tudo mesmo, adquire uma aura macabra e repetitiva, singular, reconhecível, que se mistura com a substância dos sonhos, a matéria das mentes perturbadas. Penso sempre, não sei porque, que talvez a resposta esteja naquela revista antiga que não resistiu às traças: nos sobreviventes de Hiroxima, no clarão absoluto que os cegou, no mundo irreal em que foram condenados a viver a partir desse momento, no segundo em que uma luz fenomenal e terrível se acendeu, iluminando-lhes a vida de escuridão. Também nós deveríamos olhar para as coisas sob esse novo ângulo de luz, passando os dedos pelas arestas invisíveis, estabelecendo ligações musicais, sinfónicas entre, por exemplo, a perna esquerda do homem do carro e a frequência cardíaca da senhora que assoma à janela. Haverá em toda esta sequência aparentemente aleatória de acontecimentos não uma ordem metafísica mas, sem dúvida, uma harmonia, um ritmo, uma canção, um segredo que não se ouve, que não se vê e, no entanto, existe.

Bruno Vieira Amaral, "As Primeiras Coisas"

quarta-feira, junho 14

A primeira leitura

A minha primeira relação com uma biblioteca se deu quando eu estava em um colégio interno, em Corupá, Santa Catarina. Naquela época ainda não tinha nenhuma noção do que era literatura ou da própria função da leitura. Então fazia escolhas aleatórias. Mas lembro que nesse período acabei descobrindo Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, e foi uma paixão imediata.

Aquele detetive extremamente inteligente, que de um pequeno detalhe conseguia desvendar todo o labirinto seguido por um assassino, me encantou muito. Eu ficava me imaginando na Inglaterra, com aquele detetive nas noites nebulosas de Londres, seguindo a pista de um assassino

Livros e raparigas

Um dia destes, em conversa com a mulher de um jornalista, escritor e (grande) tradutor brasileiro, falávamos de Os Desastres de Sofia e da famosa colecção Biblioteca das Raparigas que todas as pessoas da nossa idade liam (no Brasil, não se devia chamar das Raparigas, claro, mas das Moças). No entanto, o título deste post tem pouco que ver com isso... Refere-se, antes de tudo, a raparigas que gostam de ler e que não se importaram de ser fotografadas com um dos seus livros favoritos ou aquele que mais as marcou. Foi, de resto, pelo blogue de uma delas – o Planetamarcia, da Márcia – que soube da iniciativa do fotógrafo Mário Pires. Ele propôs-se retratar nada mais nada menos do que 98 raparigas que amam os livros e agora o resultado desse trabalho, que nasceu de um blogue, é uma exposição chamada Book Loving Girls que pode ser vista na FNAC de Cascais desde o dia 5 de Junho. Junto das fotografias, um texto da autoria das fotografadas justifica a escolha do livro que seguram nas mãos. E Mário Pires, que esteve a fotografar seis anos, diz que os livros têm um poder transformador e que isso é bem visível nas fotografias. De Sophia de Mello Breyner a Paul Auster, de Vargas Llosa a Clarice Lispector, de Lídia Jorge a V. S. Naipaul, de Agustina a José Mauro de Vasconcelos, as nossas raparigas lêem mesmo de tudo. Basta ver no link (recomenda-se a visita, indispensável, nota do blogue)

terça-feira, junho 13

Assim começa o livro...

“Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.” O Rosário de todo dia chegara ao fim. Durante meia hora, a voz pacata do Príncipe recitara os Mistérios Dolorosos; durante meia hora, outras vozes, misturadas, tramaram uma algaravia ondejante sobre a qual se destacaram as flores de ouro de palavras incomuns: amor, virgindade, morte; e enquanto durou aquela algaravia o salão rococó pareceu ter mudado de aspecto — até os papagaios com suas asas iriadas sobre a seda da tapeçaria se mostravam intimidados; mesmo a Madalena, entre duas janelas, parecia uma penitente, e não uma loura linda absorta em sabe-se lá que devaneios, como sempre era vista.

Agora, silenciada a voz, tudo retornava à ordem, à desordem habitual. Pela porta por onde os criados haviam saído, o alano Bendicò, triste por ter sido excluído, entrou e abanou a cauda. As mulheres se levantaram lentamente, e o oscilante repuxo de suas saias pouco a pouco deixava à vista os nus mitológicos que se desenhavam sobre o fundo leitoso dos ladrilhos. Permaneceu encoberta apenas uma Andrômeda a quem a batina do Padre Pirrone, atardado em suas orações adicionais, impediu por um bom tempo a visão do prateado Perseu que, sobrevoando as vagas, se apressava ao socorro e ao beijo.

No afresco do teto, as divindades despertaram. As fileiras de Tritões e de Dríades que dos montes e dos mares, entre nuvens púrpuras e lilases, precipitavam-se sobre uma Conca d’Oro * transfigurada a fim de exaltar a glória da casa Salina, surgiram de repente tão cheias de júbilo que negligenciaram as mais simples regras da perspectiva; e os Deuses maiores, os Príncipes entre os * Conca d’Oro (Concha de Ouro) é o nome da planície sobre a qual se encontra Palermo e arredores. Deuses, Júpiter fulgurante, Marte carrancudo, Vênus lânguida, os quais haviam precedido a turba dos menores, carregavam de bom grado o brasão azul com o Leopardo. Eles sabiam que agora, por vinte e três horas e meia, tornariam a ser os senhores da vila. Nas paredes, os macacos voltaram a fazer caretas para as cacatuas.

Debaixo daquele Olimpo palermitano, também os mortais da casa Salina desciam depressa das esferas místicas. As jovens ajeitavam as dobras dos vestidos, trocavam olhares azulados e palavras do jargão do internato; havia mais de um mês, desde o dia dos “motins” de Quatro de Abril, por prudência elas haviam sido trazidas do convento e estavam saudosas dos dormitórios baldaquinados e da intimidade coletiva com o Salvador. Os meninos se estapeavam pela posse de uma imagem de São Francisco de Paula; o duque Paolo, o primogênito, o herdeiro, já estava com vontade de fumar e, temeroso de fazê-lo na presença dos pais, apalpava no bolso a palha trançada do porta-charutos; em seu rosto emaciado aflorava uma melancolia metafísica; o dia tinha sido ruim: Guiscardo, o baio irlandês, pareceu-lhe desanimado, e Fanny não encontrara maneira (ou vontade?) de passar-lhe o habitual bilhetinho cor de violeta. Para quê, pois, o Redentor encarnara? Com ansiosa prepotência, a Princesa deixou cair secamente o rosário na bolsa bordada de azeviche, enquanto seus belos olhos obcecados espreitavam os filhos servos e o marido tirano, para o qual seu minúsculo corpo pendia numa vã aflição de domínio amoroso.

No afresco do teto, as divindades despertaram. As fileiras de Tritões e de Dríades que dos montes e dos mares, entre nuvens púrpuras e lilases, precipitavam-se sobre uma Conca d’Oro * transfigurada a fim de exaltar a glória da casa Salina, surgiram de repente tão cheias de júbilo que negligenciaram as mais simples regras da perspectiva; e os Deuses maiores, os Príncipes entre os * Conca d’Oro (Concha de Ouro) é o nome da planície sobre a qual se encontra Palermo e arredores. Deuses, Júpiter fulgurante, Marte carrancudo, Vênus lânguida, os quais haviam precedido a turba dos menores, carregavam de bom grado o brasão azul com o Leopardo. Eles sabiam que agora, por vinte e três horas e meia, tornariam a ser os senhores da vila. Nas paredes, os macacos voltaram a fazer caretas para as cacatuas.

Debaixo daquele Olimpo palermitano, também os mortais da casa Salina desciam depressa das esferas místicas. As jovens ajeitavam as dobras dos vestidos, trocavam olhares azulados e palavras do jargão do internato; havia mais de um mês, desde o dia dos “motins” de Quatro de Abril, por prudência elas haviam sido trazidas do convento e estavam saudosas dos dormitórios baldaquinados e da intimidade coletiva com o Salvador. Os meninos se estapeavam pela posse de uma imagem de São Francisco de Paula; o duque Paolo, o primogênito, o herdeiro, já estava com vontade de fumar e, temeroso de fazê-lo na presença dos pais, apalpava no bolso a palha trançada do porta-charutos; em seu rosto emaciado aflorava uma melancolia metafísica; o dia tinha sido ruim: Guiscardo, o baio irlandês, pareceu-lhe desanimado, e Fanny não encontrara maneira (ou vontade?) de passar-lhe o habitual bilhetinho cor de violeta. Para quê, pois, o Redentor encarnara? Com ansiosa prepotência, a Princesa deixou cair secamente o rosário na bolsa bordada de azeviche, enquanto seus belos olhos obcecados espreitavam os filhos servos e o marido tirano, para o qual seu minúsculo corpo pendia numa vã aflição de domínio amoroso.

Meu vagabundo preferido

Já aqui escrevi sobre o meu leitor mais improvável. Encontro-o todos os anos na Feira do Livro de Lisboa. O evento decorre num parque grande, no cimo do qual se tem uma vista incrível sobre a cidade, com o casario saltitando alegremente até o rio. Os escritores autografam os seus livros à sombra de toldos. Diante dos mais afortunados alinham-se alguns leitores. Voltei lá, há poucos dias, numa tarde cheia de luz e de pólens. Augusto Cury, sentado próximo, enfrentava uma imensa fila. A minha era mínima, composta por pessoas bastante diversas. Reconheci um antigo ministro angolano, dois ou três estudantes, um sueco em férias, muito vermelho, suando sob o árduo sol (soube mais tarde que era dinamarquês). O meu leitor improvável distinguia-se no meio do grupo. Distinguia-se, aliás, em meio à multidão que enchia o parque, espreitando os livros. Os cabelos compridos, enrolados, não viam água nem um pente há muitos meses. A roupa, amarfanhada e suja, colava-se à pele. Os passeantes olhavam para o homem com desconfiança. Ergui-me, dei-lhe um abraço e convidei-o a sentar-se. Estendeu-me um exemplar do meu último romance, para que o autografasse, e a seguir colocou-me nas mãos um pequeno caderno de capa preta:

— Este escrevi-o eu — disse. — Agora é seu.

Abri o caderno. Poemas, com fantásticas ilustrações coloridas, que saltam, iluminadas, contra um fundo negro. Também os poemas estão escritos à mão em tintas de várias cores.

Acontece-me receber livros de presente durante sessões de autógrafos. Jovens escritores em busca de uma editora confiam-me até originais. Infelizmente, nunca consegui fazer publicar um único desses textos. Não tenho talento para convencer editores.

Certa ocasião, no Rio, uma moça estendeu-me duas folhas secas, folhas autênticas, de árvores legítimas, cada uma com um haikai escrito a tinta branca:

“Garoa pinga/ gotas da sua sede/ na minha língua.”

O segundo haikai é o meu preferido: “traje de chuva:/ roupa de cama me cai/ como uma luva.”

Era a Christiana Nóvoa. Gostei tanto que fui espreitar o site dela, cujo endereço encontrei no verso da folha (estudei agronomia durante cinco anos e não sei como diabo se chama o verso de uma folha seca, escrita à mão). Fiquei encantado com o que descobri. Mais tarde ofereceu-me dois haikais para um dos meus romances,“Teoria geral do esquecimento”, e depois disso ficamos amigos.

Quem quiser encontrar Guilherme, assim se chama o meu leitor improvável, basta procurá-lo numa das livrarias do Chiado, no histórico e cada vez mais vivo coração de Lisboa. Quando não está ali, a ler, é possível que se ache em algum passeio próximo, sentado à sombra, assistindo ao espetáculo da Humanidade em trânsito.

A minha avó diria que Guilherme é um vagabundo. Em criança, eu amava essa palavra. Achava nela toda uma ressonância antiga, a viagens, a aventuras, a rebeldia, que me faziam sonhar. Eu queria muito ser vagabundo. Vagar pelo mundo sem compromissos. Na época, isso significava sobretudo não ter horas para dormir, nem horas para acordar. Não ter de ir à escola. Não ter de comer coisas verdes. A minha avó tentava trazer-me para a realidade. Todo o esforço dela era esse, trazer-me para a realidade: “Pensa no frio, no desconforto de dormir no chão, enrolado em jornais velhos. Pensa na fome, nos dias de chuva.”

Eu não lhe prestava muita atenção. Sonhava com uma vida na qual ninguém mandasse em mim. Percorreria cidades remotas, atravessaria desertos e florestas, só com um cachorro por companhia. Um cachorro e alguns livros. Sempre tive paixão por livros. Guilherme é o sujeito que eu gostaria de ter sido quando era criança. Vagabundo, sim, mas com uma biblioteca formidável. Porque, na minha ideia, um vagabundo com uma biblioteca formidável era ainda mais vagabundo. Era vagabundo até enquanto lia.

Falhei nesse projeto, como em tantos outros. Contudo, resisti. Sou aquele tipo de perdedor que não se deixa vencer facilmente. Não sei se foi minha avó a trazer-me para a realidade, se foram as costas. Porque, convenhamos, um tipo dormir no passeio, sobre a pedra dura, só é poético quando as costas são dos outros.

Voltando ao livro de Guilherme, fiquei surpreendido com alguns dos versos — e que mais podemos exigir da poesia, se não que nos surpreenda? Não estou, contudo, autorizado a divulgá-los. Logo na primeira página, topei com a solene advertência: “O que está escrito neste caderno não pode ser divulgado de nenhuma forma. Os infratores serão condenados a usar gravata pelo resto da vida. Inclusive no duche.”

Antes a morte. Quanto a mim, guardarei silêncio.

José Eduardo Agualusa

Assinar:

Comentários (Atom)