Ontem eu comprei um mandacaru. Isso mesmo. Sempre quis ter um cactus em casa, mas me diziam: "Dá azar..." E eu desistia. Mas ontem passei num florista quase em frente a meu prédio no Rio e perguntei: "Tem cactus?" Ele abriu um caminho entre samambaias e tinhorões e apontou-me o mandacaru. Fiquei fascinado pela planta. Não era um cactus qualquer; era um personagem do Nordeste, uma famosa planta brasileira.

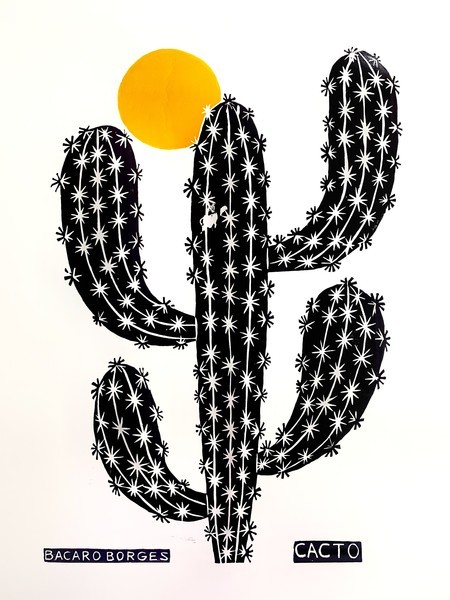

O leitor já viu um mandacaru? Esse deve ter um metro e sessenta, reto, com três braços abertos, uma pele verde-oliva entre plástico e couro-de-lagarto, aberto em gomos sinuosos e cravejado de pequenos espinhos. Em minha casa há um enorme quadro amarelo com um sol em contraluz e eu o coloquei ao lado, de modo a criar uma paisagem de caatinga na minha sala. Então, feliz com meu dia de jardineiro, resolvi escrever meu artigo semanal; mas fui tomado por um grande tédio.

Escrever o quê sobre essa paralisia histórica mundial que finge ser dinâmica, mas apenas roda no mesmo erro, como um aleijado caído no chão, girando em volta de si mesmo, entre Bush e Osama, entre Lula e tucanos.

Do fundo da sala, meu mandacaru se postava como uma sentinela, ali, junto ao quadro ensolarado de Thereza Simões. E ele me despertou a fome de alguma coisa permanente, que viajasse no tempo dos milênios, nesse mundo caindo em epilepsia histórica. E resolvi escrever sobre ele.

Fixei-me no mandacaru, aproximando-me como um zoom. Ali estava ele, há milhões e milhões de anos, imóvel, fora do tempo e da história, um observador mudo. Olhei bem a forma do mandacaru. E sua visão deu-me um grande alívio, o prazer de estar em contato com um filho da natureza como eu, companheiros há bilhões de anos, uma solidariedade discreta, como um guardião me protegendo.

Cheguei mais perto, passando a mão em sua pele lisa e dura como o dorso de um dragão, crivado de espinhos que palpei delicadamente, como a um bicho manso, mas que pode morder de repente. Minha mão tremia neste contato solitário, nós dois a sós na madrugada do Rio, chovendo lá fora - uma conjunção quase amorosa, ele, quieto e dócil e eu curioso como um macaco diante do mistério. Ele é um indivíduo vivo, sim, tanto que cresce, floresce quando vem chuva no sertão, tem cardos para o mundo perigoso, mas não toma a iniciativa. Só espera. Percebo que tudo nele tem causas, razões milenares, esculpidas pela necessidade de existir. Quantos milênios se incorporaram na sua vontade de viver? O verde escuro tem uma razão, as volutas de seu corpo, seus braços em cruz, apelando para os ares, tudo é um relato cifrado para mim, narrando os eventos que passaram por milhões de séculos. A história da natureza está toda ali, contada por seus gomos e espinhos.

Ao homem que me vendeu, perguntei se tinha de regar. Não, ele não precisa de água, nem de nada. O meu mandacaru não come nem bebe. Só vive. "Por que" – penso, metafísico. Para que? Para nada, nos ensinou Darwin, abrindo o caminho do "alegre saber" desesperançado para a filosofia. Nada.

Ele é elegante, frugal e forte como um sertanejo – a comparação inevitável. O mandacaru é um sertanejo de braços abertos diante do nada, sob o Sol, existindo em pleno vazio – como nós... Só que ele não tem ilusões de sentido, coisa de humanos. Ele é uma lição incompreensível, um segredo insuportável sobre nosso destino que não podemos encarar. Mas, se ele está fora da história – me pergunto –, por que então os espinhos? Ele se defende de que, há milhões de anos? O mandacaru está sempre pronto para a ação. Ele não ataca, mas contra-ataca os bichos que tentaram mascá-lo, dentes primitivos que interrompiam a ordem que seus genes lhe davam: "Exista! Viva!"

Por isso ele está sempre "en garde", com bracinhos curtos, como um soldado, um espadachim. Ele não venta, não verga. Ele não serve para nada, além de existir. Não, não; suas flores servem sim, anunciando chuvas. Seus frutinhos são insípidos e ele só serve de comida em último caso, humilhado em sua pose meio humana, sendo esquartejado, cadáver verde, raspado de espinhos para alimentar os bois na seca.

Mas, aqui, na minha sala ele está longe de seu deserto, ele está sozinho, parece mais um retirante, na presença dos vasos de louças, dos livros, sofás.

Que faz esse pau-de-arara aqui? Ele é um intruso, mas não parece constrangido em sua dignidade agreste. Ao contrário, tudo fica mais nítido, porque ele parece coisa, mas está vivo. Vivo. É isso que me assombra, à noite, quando chego e o vejo em sua vigília, me esperando. Dou-lhe um "olá" mudo e gosto que ele esteja ali, amigo sem nada pedir. À sua volta abre-se um Nordeste em minha sala, lembrança de vaqueiros, cangaço, Lampião e Graciliano. Ele me religa com uma natureza viril, discreta, me ensinando coragem. E eu não estou mais sozinho. Ele é o sr. "Cereus Jamacaru" e eu o Arnaldo. Aprendo com ele a resistir aos ataques do amor virado em ódio, com ele aprendo que não há esperança, nem salvação, mas que viver é uma ordem que obedecemos e é até um prazer silencioso, ao Sol da caatinga ou no canto de minha sala. De noite, durmo e sei que há dois viventes em casa. Eu e ele. Não sei até quando, pois ele talvez me sobreviva e fique para sempre na sala, esperando alguém que o leve para um destino novo e que talvez o assassine.

Arnaldo Jabor, "Pomopolítica: paixões e taras na vida brasileira"

Nenhum comentário:

Postar um comentário