|

| Sarah Barnaby |

quinta-feira, novembro 30

Ando me sentindo estranho!

Minha capacidade de entender e tomar partido em algumas discussões, principalmente entre meus pares, sobre os recentes episódios com a Literatura para crianças e jovens está travada.

Ou cai do ninho ou nunca estive nele!

Sempre defendi (ainda acredito nisso) que a literatura não tem função. Que não existe uma única verdade - portanto, todas podem ser só mentiras - que delícia ler um livro só de mentiras. Que a literatura não torna ninguém melhor ou pior. Que a literatura não salva ninguém. Que a literatura não liberta e nem aprisiona. Que a literatura não perverte ninguém. Que a literatura não traz certo e errado. Que a literatura não serve pra ensinar nada. Que a criança pode se identificar com a mocinha ou com o bandido que tudo bem - afinal não somos uma única persona. Que a palavra ou imagem na ficção nem sempre significa o que nossa capacidade de leitor consegue alcançar - às vezes é só um cordeiro em pele de lobo (a inversão é proposital). Que a criança não tem o mesmo olhar reducionista de nós adultos.

Então, exercer o papel de censor sobre qualquer assunto só serve para alimentar o nosso ego e uma falsa tentativa de mostrar que temos poder e que somos mais inteligentes. Ao termos este tipo de postura só reduz a literatura ou a coloca em um lugar que não é o dela. Talvez estejamos fazendo esse tipo de debate porque a narrativa não é literatura e queremos encaixar um quadrado num espaço hexagonal.

Enquanto isso, falamos por aí que trabalhamos para formar leitores críticos e autônomos. Será? Ou estamos sendo especialistas, mestres, doutores em contribuir para que a literatura faça parte de um processo destrutivo da autonomia e criticidade?

Eu acredito nessa literatura que falei acima. A literatura do desserviço.

Chego ao final com a certeza que poderia me juntar a qualquer grupo de discussão: A, B ou C. Defender firmemente com argumentos e até citações de estudiosos.

Mas porque eu não escolho um dos grupos? A resposta é simples. A literatura é maior que eu. Escolher um lado que não seja defender a sua liberdade de transitar e a do leitor de escolher ler ou não é a maior maldade que eu poderia cometer com a sociedade.

Quando defendo que as crianças devem ter acesso aos melhores livros é porque acredito que a literatura estará transitando por esses suportes e a experiência estética e humana - boa, ruim ou sem classificação - poderá acontecer em um grau ampliado.

As crianças sempre terão acesso aos livros ruins ou de qualidade literária duvidosa. Jamais conseguirei barrar isso. O capitalismo é profissional o suficiente, e também maior do que eu, para garantir esse acesso.

Aprendi aos nove anos no ferro velho do meu pai que o objeto livro tem dois valores: o literário e o do peso do papel. Quando eu recebo literatura, eu saio distribuindo literatura. Quando eu recebo livros que o único valor é o do peso do papel, eu jogo no lixo para ser reciclado. Mas essa decisão precisa ser minha como leitor. Como saber diferenciar? Tendo acesso aos dois!

Eu gostaria que as crianças não lessem uma boa parte dos livros que estão no mercado brasileiro por achar que eles reforçam a busca de uma única verdade. Uma única forma de ver e agir sobre tudo. Mas eu não saio por aí pedindo para as escolas, bibliotecas, bancas, editoras, governos, recolherem todos os livros de colorir, da Barbie, de personagens da Disney, etc.

Ops, isso poderia ser considerado um pedido?

Ou cai do ninho ou nunca estive nele!

Então, exercer o papel de censor sobre qualquer assunto só serve para alimentar o nosso ego e uma falsa tentativa de mostrar que temos poder e que somos mais inteligentes. Ao termos este tipo de postura só reduz a literatura ou a coloca em um lugar que não é o dela. Talvez estejamos fazendo esse tipo de debate porque a narrativa não é literatura e queremos encaixar um quadrado num espaço hexagonal.

Enquanto isso, falamos por aí que trabalhamos para formar leitores críticos e autônomos. Será? Ou estamos sendo especialistas, mestres, doutores em contribuir para que a literatura faça parte de um processo destrutivo da autonomia e criticidade?

Eu acredito nessa literatura que falei acima. A literatura do desserviço.

Chego ao final com a certeza que poderia me juntar a qualquer grupo de discussão: A, B ou C. Defender firmemente com argumentos e até citações de estudiosos.

Mas porque eu não escolho um dos grupos? A resposta é simples. A literatura é maior que eu. Escolher um lado que não seja defender a sua liberdade de transitar e a do leitor de escolher ler ou não é a maior maldade que eu poderia cometer com a sociedade.

Quando defendo que as crianças devem ter acesso aos melhores livros é porque acredito que a literatura estará transitando por esses suportes e a experiência estética e humana - boa, ruim ou sem classificação - poderá acontecer em um grau ampliado.

As crianças sempre terão acesso aos livros ruins ou de qualidade literária duvidosa. Jamais conseguirei barrar isso. O capitalismo é profissional o suficiente, e também maior do que eu, para garantir esse acesso.

Aprendi aos nove anos no ferro velho do meu pai que o objeto livro tem dois valores: o literário e o do peso do papel. Quando eu recebo literatura, eu saio distribuindo literatura. Quando eu recebo livros que o único valor é o do peso do papel, eu jogo no lixo para ser reciclado. Mas essa decisão precisa ser minha como leitor. Como saber diferenciar? Tendo acesso aos dois!

Eu gostaria que as crianças não lessem uma boa parte dos livros que estão no mercado brasileiro por achar que eles reforçam a busca de uma única verdade. Uma única forma de ver e agir sobre tudo. Mas eu não saio por aí pedindo para as escolas, bibliotecas, bancas, editoras, governos, recolherem todos os livros de colorir, da Barbie, de personagens da Disney, etc.

Ops, isso poderia ser considerado um pedido?

quarta-feira, novembro 29

'Eu quero minha biblioteca'

Christine Fontelles é cientista social pela PUC/SP com MBA em Marketing pela FIA/FEA/USP. Foi co-idealizadora do Instituto EcoFuturo, idealizadora do programa Ler é Preciso, realizado há 15 anos e voltado para criação e qualificação de políticas de inclusão na cultura escrita, e da campanha Eu Quero Minha Biblioteca pela universalização de bibliotecas públicas no País, a qual coordena.

Autora de diversos artigos publicados sobre os temas educação para a leitura, literatura e biblioteca, é integrante e conselheira do Movimento por um Brasil Literário e do conselho curador da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Em entrevista à Plataforma Pró-Livro, ela fala sobre a importância de saber ler com gosto e competência e sobre a importância das bibliotecas para a sociedade brasileira. Ressalta ainda a importância da informação para que a sociedade civil e os gestores escolares possam lutar pela cultura do livro no Brasil

O que é a Campanha Quero Minha Biblioteca e quais são os principais objetivos dela?

Eu Quero Minha Biblioteca é uma campanha pela universalização de bibliotecas em escola. Queremos contribuir com a efetividade da Lei 12.244/10, que determina que todas as escolas públicas e privadas do Brasil devem ter sua biblioteca até maio de 2020. Ela foi lançada em 2012 com objetivo de divulgar informações que possam contribuir para políticas públicas de biblioteca. Produzimos cartilhas informativas para a sociedade civil, gestores escolares e gestores públicos. Nesses materiais estão listados, inclusive, quais recursos públicos podem ser pleiteados para bibliotecas. Trabalhamos, então, com divulgações de informações, além de termos uma agenda governamental em Brasília.

A escola, em muitos casos, é único meio de acesso à cultura e à educação. A Eu Quero Minha Biblioteca objetiva também trazer as comunidades para a luta pela criação de mais bibliotecas, reconhecendo o valor que esses espaços possuem. Há dinheiro público que pode ser investido sim, em alguns lugares há. Tem emenda parlamentar, tem os programas federais, o Mais Cultura. Temos que lembrar o tempo todo que o que fica fora do planejamento público não recebe orçamento. Com a informação em mãos, a sociedade pode se mobilizar para lutar por seus direitos. Tenho visto nossos materiais circulando pelas redes sociais e, em muitos deles, professores e bibliotecários estão marcando parlamentares, há um burburinho. Ano que vem tem eleições, estaremos em campo dizendo a importância de os candidatos incluírem as bibliotecas em seus planos de ação.

Quais são os principais desafios ao falarmos sobre a cultura do livro no Brasil?

Os desafios são inúmeros. A começar pelo fato de que 55% das escolas públicas não têm biblioteca e que em 90% dos municípios brasileiros não existem livrarias. A biblioteca, portanto, democratiza e possibilita o acesso aos livros. Muita gente comenta que a biblioteca só faz empréstimos de livros, mas se a gente pensar nesse contexto, ela então adquire um papel fundamental. No entanto, só formamos crianças e jovens leitores se tivermos famílias e professores que leem e incentivam o hábito. É uma construção. Então, os momentos de leitura nas escolas precisam estar presentes e ser realizados com diversas estratégias. Uma vez iniciados nessa trajetória, os alunos seguem lendo. O que precisa ser discutido o tempo todo no ambiente escolar, entre docentes e gestores, é o que deve ser colocado em prática para se obter o objetivo que se pretende alcançar.

Por que você acha que a pauta da ausência de bibliotecas em mais de 50% das escolas públicas e a desatualização dos acervos não é capaz, por si só, de sensibilizar a sociedade civil para a causa?

Porque ela vê valor nos livros. De uma forma geral, a sociedade brasileira não é consumidora de livros. Isso porque o repertório da leitura deve ser internalizado desde o útero materno. Na primeira infância temos que ter livros por perto, é importante ter essa jornada. Isso porque aprender a ler é um processo longo e que demanda muitas estratégias, mas não se tem muito essa noção da transversalidade da leitura. O que acaba acontecendo é que gente passa direto para a cultura de massa. Então, de um lado, os pais não leem para os filhos e, de outro, os professores vão pra escola sem ser leitores. Como desenvolver esse valor social com quase 500 anos sem ter essa experiência? Na escola, a literatura, em grande parte das vezes, está no território das respostas certas, ou seja, os alunos leem para responder questionários em vez de ter a oportunidade de construir um repertório sofisticado e ampliado sobre as leituras de determinado texto. Então, em vez de gostar de ler, a criança desenvolve uma raiva danada. Diante de experiências ruins ou da não experimentação da construção de senso crítico e de uma série de valores que são construídos a partir de boa experiências com a literatura, a sociedade desconhece o valor dela. Sem essa referência, ela não se sensibiliza para a causa.

No dia 21 será realizado o Diálogos 2017, evento do Movimento Brasil Literário, que vai reunir especialistas para debater o que só a literatura tem a nos oferecer. O Instituto Pró-Livro foi convidado para apresentar a Pesquisa Retratos da Leitura. Qual é a importância de levantamentos como os Retratos para a melhora dos índices de leitura do Brasil?

Na minha visão, a importância da Pesquisa se dá não só por seus dados, mas também sobre o que fazer a partir deles. O que a Retratos da Leitura faz é provocar, chamar a atenção para a necessidade de mudanças. Não podemos jamais usar as informações fornecidas por ela para sermos fatalistas. Se ela nos mostra que um dos escritores mais lidos do Brasil é Machado de Assis, o pensamento deve ser como podemos trabalhar outros textos de Machado ou a partir de Machado. Se nossos professores estão lendo pouco, o pensamento deveria ser como organizar os ambientes escolares de modo a oferecer mais oportunidades formativas aos docentes, e por aí vai. O Diálogos 2017 será um ambiente de troca de informações e de discussões sobre como podemos sair do lugar. Já passamos da hora de ampliar a discussão sobre a importância da leitura. É necessário promover debates de qualidade sobre como formar leitores e sobre como fazer a sociedade brasileira perceber, de fato, valor nos livros.

terça-feira, novembro 28

O autor sobre si mesmo

É costume entre a gente trocar os bilhetes de visita a primeira vez que se encontra. Na Europa, ao menos, é tão necessário trazer um maço de bilhetes, como trazer um lenço. V. Excia. terá desejo de saber quem sou: di-lo-ei em poucas palavras.

Se a velhice quer dizer cabelos brancos, se a mocidade quer dizer ilusões frescas, não sou moço nem velho. Realizo literalmente a expressão francesa: Un homme entre deux âges. Estou tão longe da infância como da decrepitude; não anseio pelo futuro, mas também não choro pelo passado. Nisto sou exceção dos outros homens que, de ordinário, diz um romancista, passam a primeira metade da vida a desejar a segunda, e a segunda a ter saudades da primeira. […]

Não sou votante nem eleitor, o que me priva da visita de algumas pessoas de consideração em certos dias, gozando aliás da estima deles no resto do ano, o que me é sobremaneira agradável. Ao mesmo tempo poupo-me às lutas da igreja e às corrupções da sacristia.

Não privo com as musas, mas gosto delas. Leio por instruir-me; às vezes por consolar-me. Creio nos livros e adoro-os. Ao domingo leio as Santas Escrituras; os outros dias são divididos por meia dúzia de poetas e prosadores da minha predileção; consagro a sexta-feira à Constituição do Brasil, e o sábado aos manuscritos que me dão para ler. Quer tudo isto dizer que à sexta-feira admiro os nossos maiores, e ao sábado durmo a sono solto. No tempo das câmaras leio com frequência o padre Vieira e o padre Bernardes, dois grandes mestres.

Quanto às minhas opiniões públicas, tenho duas, uma impossível, outra realizada. A impossível é a república de Platão. A realizada é o sistema representativo. É sobretudo como brasileiro que me agrada esta última opinião, e eu peço aos deuses (também creio nos deuses) que afastem do Brasil o sistema republicano porque esse dia seria o do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais alumiou…

Não frequento o paço, mas gosto do imperador. Tem as duas qualidades essenciais ao chefe de uma nação: é esclarecido e honesto. Ama o seu país e acha que ele merece todos os sacrifícios.

Aqui estão os principais traços da minha pessoa. Não direi a V. Excia. se tomo sorvetes, nem se fumo charutos de Havana; são ridiculezas que não devem entrar no espírito da opinião pública.Machado de Assis, "Cartas Fluminenses”

segunda-feira, novembro 27

Leitura só para o corpo

| Leon Kroll |

O mercado havia mudado; hoje em dia havia mais escritores do que leitores. Todo mundo falava ao mesmo tempo e ninguém escutava, como num manicômio. Os únicos livros que as pessoas liam eram livros de dieta, de culinária ou de exercícios físicos. As pessoas não queriam melhorar o mundo, só queriam corpos melhoresHanif Kureishi, "A última palavra"

O dia em que o Estado Novo queimou um dos maiores clássicos da literatura brasileira

Há 80 anos, em novembro de 1937, uma fogueira insólita ardia na Cidade Baixa de Salvador, a poucos passos do Elevador Lacerda e do atual Mercado Modelo.

A fumaça subia da praça pública em frente à então Escola de Aprendizes de Marinheiro, hoje o comando do 2º Distrito Naval da Marinha brasileira. Militares e membros da comissão de buscas e apreensões de livros, grupo nomeado pela Comissão Executora do Estado de Guerra do governo, assistiam ao "espetáculo".

O fogo era um símbolo dramático do combate à "propaganda do credo vermelho", como definiram as autoridades do recém-instalado Estado Novo de Getúlio Vargas. Na ocasião, foram queimadas mais de 1,8 mil obras de literatura consideradas simpatizantes do comunismo.

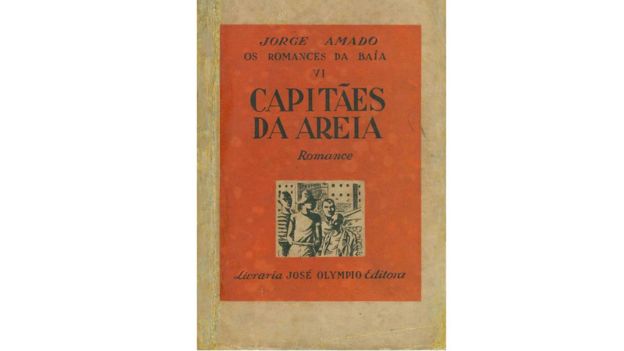

Mais de 90% dos exemplares incinerados, recolhidos nas livrarias de Salvador, eram de autoria de um jovem escritor baiano já proeminente com obras de cunho marcadamente social: Jorge Amado. Metade do lote, 808 no total, era de sua obra lançada meses antes, Capitães da Areia.

O Brasil dos anos 1930 fervilhava em tensões políticas, e o comunismo era um dos seus ingredientes.

Após a chamada Intentona Comunista, tentativa de levante liderada pelo capitão do Exército Luís Carlos Prestes em 1935, o governo passou a perseguir não apenas membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB), como intelectuais associados (corretamente ou não) à ideologia de Moscou.

Um dos casos mais notórios foi o do escritor Graciliano Ramos. Em Memórias do Cárcere, ele narra sua história como preso político - de 1936 a 1937.

A fumaça subia da praça pública em frente à então Escola de Aprendizes de Marinheiro, hoje o comando do 2º Distrito Naval da Marinha brasileira. Militares e membros da comissão de buscas e apreensões de livros, grupo nomeado pela Comissão Executora do Estado de Guerra do governo, assistiam ao "espetáculo".

O fogo era um símbolo dramático do combate à "propaganda do credo vermelho", como definiram as autoridades do recém-instalado Estado Novo de Getúlio Vargas. Na ocasião, foram queimadas mais de 1,8 mil obras de literatura consideradas simpatizantes do comunismo.

Mais de 90% dos exemplares incinerados, recolhidos nas livrarias de Salvador, eram de autoria de um jovem escritor baiano já proeminente com obras de cunho marcadamente social: Jorge Amado. Metade do lote, 808 no total, era de sua obra lançada meses antes, Capitães da Areia.

O Brasil dos anos 1930 fervilhava em tensões políticas, e o comunismo era um dos seus ingredientes.

Após a chamada Intentona Comunista, tentativa de levante liderada pelo capitão do Exército Luís Carlos Prestes em 1935, o governo passou a perseguir não apenas membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB), como intelectuais associados (corretamente ou não) à ideologia de Moscou.

Um dos casos mais notórios foi o do escritor Graciliano Ramos. Em Memórias do Cárcere, ele narra sua história como preso político - de 1936 a 1937.

|

| Mais de 90% dos livros condenados à fogueira em Salvador eram obras de Jorge Amado |

Em 1937, a poucos meses das eleições presidenciais, passou a circular nos principais veículos de comunicação do país um plano falso para instaurar o comunismo no Brasil, elaborado pelo general Olympio Mourão Filho - o mesmo que lideraria mais tarde o golpe de 1964.Image captionCapitães da Areia, lançado em 1937, correspondia praticamente à metade do lote incinerado na capital baiana | Crédito: Fundação Casa de Jorge Amado

Batizada de Plano Cohen (um toque de antissemitismo que os historiadores não deixariam passar), a trama forjada sustentava a versão de que havia ordens da Terceira Internacional Comunista para assassinar diversos políticos e tomar o poder no país.

No poder desde 1930, Getúlio Vargas usou a estupefação criada pelo Plano Cohen para fechar o Congresso, cancelar as eleições e implantar o golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937.

Sob o novo regime, não surpreende que Capitães da Areia, uma crítica mordaz à desigualdade, que transformava meninos de rua em heróis, em vez de tratá-los como delinquentes e malandros, tenha engrossado desde o início a longa lista de obras censuradas. Além disso, o livro foi escrito por um autor filiado ao PCB - e que seria preso duas vezes por conta disso.

"No Estado Novo, qualquer coisa considerada ofensiva à moral e aos bons costumes virava alvo do regime", disse à BBC Brasil o escritor Lira Neto, autor da trilogia Getúlio.

"Os principais intelectuais do Brasil naquele momento ou foram presos ou cooptados."

Lira Neto lembra que até Reinações de Narizinho, livro infantil de Monteiro Lobato, seria alvo da censura do Estado Novo.

O próprio Lobato seria preso em 1941 - ironicamente, depois de recusar o convite de Vargas para dirigir o Departamento de Propaganda, órgão que tinha a dupla missão de promover o culto à personalidade do mandatário e exercer censura prévia a ideias contrárias.

De volta ao ano de 1937, na mesma fogueira em que ardiam centenas de livros de Jorge Amado, engrossavam as chamas algumas cópias de Menino de Engenho, de José Lins do Rego - uma exposição da desigualdade nas relações sociais no campo brasileiro.

Longevidade

Mas, apesar da intenção do governo de enterrar a obra, Capitães da Areia se tornou, 80 anos após o lançamento, um clássico da literatura nacional, uma denúncia longeva de um fracasso social que continua atingindo as cidades brasileiras.

"Era uma carta de denúncia de uma situação social gritante, de extrema pobreza, sobretudo em relação aos jovens e às crianças", disse à BBC a cineasta e neta do escritor, Cecília Amado.

"Não é à toa que os livros foram queimados, porque (para o governo) era uma vergonha mostrar aquilo."

Nascido em Itabuna, no sul da Bahia, Jorge Amado viveu e frequentou a região do Pelourinho, do porto e da Cidade Baixa de Salvador quando se mudou para a capital baiana.

"Eram regiões muito populares e, portanto, ele conviveu muito com os capitães da areia da época", contou Cecília, em um documentário de rádio em inglês para o Serviço Mundial da BBC.

"Ele gostava de conversar com as pessoas do povo, da rua. Era um hábito dele puxar conversa com as pessoas, ouvir suas histórias, e acredito que desse modo ele se relacionou com esses meninos, que eram personagens reais."

Jorge Amado era um jovem de 25 anos, politicamente engajado, quando Capitães da Areia começou a decolar. A expressão, disse a neta, não foi inventada pelo escritor - era como a imprensa da época se referia aos menores abandonados na região das praias.

"Falar desses meninos, de uma classe oprimida, marginalizada e rejeitada pela sociedade, e transformá-los em heróis, era de certa forma buscar nesses meninos um heroísmo que tinha a ver com sua ideologia política da época."

domingo, novembro 26

Tudo quase ótimo

Quando publicou seu primeiro romance, João Pedro encantou a família. O pai – que nunca escondera de ninguém sua incompatibilidade com livros de qualquer espécie – um dia depois do lançamento havia chegado à página 18 e, ao exagerar um pouco, dizendo estar na 25, arrancou tamanha expressão de júbilo do filho, no jantar, que sentiu um agudo remorso por não ter dito estar na 37, na 40 ou em alguma outra que deixasse João Pedro ainda mais feliz.

A mãe, sempre mais generosa, tinha lido tudo até a última letra e comunicou solenemente:

“Joãozinho, o seu é o melhor livro que eu já li.”

Enquanto a gratidão e o amor se misturavam no sorriso de João Pedro, sua irmã, a cruel Ivana, engoliu rapidamente um pedaço de carne para perguntar:

“O melhor ou o único, mãe?”

Dona Joana engasgou com uma garfada de arroz, tossiu, precisou tomar um gole de água e, com o rosto vermelho de indignação e falta de ar, respondeu:

“Como você é venenosa. Desde o meu tempo de escola eu sempre li muito.”

“Sei. Você leu a cartilha, o catecismo e… o que mais, mãe?”

Dona Joana fez o que sempre fazia quando a deixavam nervosa: resolveu ficar muda. Mas seus olhos lançavam faíscas contra a filha e, na hora da sobremesa, pôs menos sorvete para ela. Ivana notou:

“Isso é revanchismo, ouviu, mãe?”

A mãe e o pai, que não conheciam a palavra, olharam instantaneamente para João Pedro e, ao vê-lo sorrir, chegaram à conclusão de que a filha não tinha dito nada muito grave. Aliviados, os dois começaram a conversar sobre questões domésticas, enquanto Ivana, repondo o livro na conversa, deu sua opinião:

“Eu gostei, maninho.”

A alegria de João Pedro foi tanta que Ivana, a terrível, para não perder a fama, fez uma ressalva:

“Mas tem um porém.”

Um minuto depois, João Pedro já sabia qual era o porém: os capítulos eram longos demais, os títulos não prestavam, os diálogos eram frouxos e não havia nem suspense nem dramaticidade nas situações.

“E o resto, você achou bom?”, ele perguntou, com ironia.

“Achei, eu já disse. Mas…”

“Mas o quê? Vai dizer que tem outro porém?”

“É por isso que eu gosto de você, maninho. Você tem muita percepção.”

Enquanto o pai e a mãe se olhavam intrigados, porque não conheciam também aquela palavra, João Pedro, resignado, preparou-se para conhecer mais um defeito do seu romance.

Raul Drewnick

sábado, novembro 25

O bardo

Outro dia comprei o teatro completo de Shakespeare. Chegou aqui em casa sem fazer estardalhaço, em uma embalagem discreta, sem dizer a ninguém — quem escreveu foi Shakespeare! Não pensem que foi barato, o bardo inglês escreveu muito, em qualidade todo mundo sabe, mas também em quantidade. Precisei dividir no cartão de crédito. Uma edição linda de azul, da Nova Aguilar, em três volumes, tradução da Barbara Heliodora, o miolo em papel fino, a entrelinha caprichada.

Fiquei contente. Agora posso ler William Shakespeare com calma. Faz um tempo comprei o teatro completo dele em inglês, estava com preço bom. Mas quando fui provar o inglês original da época em que William viveu, me danei por inteiro. Larguei o livro na minha estante, no momento conversando entre um volume de Jorge Amado e outro de Truman Capote.

Amigos escritores que postam em redes sociais, assim que vêem o próprio livro em uma prateleira, ou em uma vitrine bem bonita de livraria, correm para tirar uma foto com o celular, para mostrar à comunidade ao lado de quem tiveram a honra de figurar no panteão. Eu considero um lance bacana para uma primeira vez, depois vira rotina (será?), então não vale. Mas da primeira vez vale, significa alguma coisa, no mínimo uma imagem para se guardar: seu texto na vitrine de uma livraria, exibido ao lado das obras de figuras lendárias, que são ou foram pagas para escrever. Muita gente boa não tem nem teve essa sorte.

Diante de minha estante cheia, optei por meter o teatro completo de Shakespeare em uma prateleira à parte, por coincidência sobre o dicionário Houaiss. Vão ficar os dois juntinhos por lá me zoando, o filólogo Houaiss e o dramaturgo mais respeitado do planeta. De vez em quando, é claro que vou tomá-los da prateleira, seja por necessidade o dicionário, seja para passear pela sabedoria do teatro.

Eu tô ligado nessa palavra que confere a ostentação de um poema: o bardo. Baita palavra.

Marco Antonio Martire

Amigos escritores que postam em redes sociais, assim que vêem o próprio livro em uma prateleira, ou em uma vitrine bem bonita de livraria, correm para tirar uma foto com o celular, para mostrar à comunidade ao lado de quem tiveram a honra de figurar no panteão. Eu considero um lance bacana para uma primeira vez, depois vira rotina (será?), então não vale. Mas da primeira vez vale, significa alguma coisa, no mínimo uma imagem para se guardar: seu texto na vitrine de uma livraria, exibido ao lado das obras de figuras lendárias, que são ou foram pagas para escrever. Muita gente boa não tem nem teve essa sorte.

Diante de minha estante cheia, optei por meter o teatro completo de Shakespeare em uma prateleira à parte, por coincidência sobre o dicionário Houaiss. Vão ficar os dois juntinhos por lá me zoando, o filólogo Houaiss e o dramaturgo mais respeitado do planeta. De vez em quando, é claro que vou tomá-los da prateleira, seja por necessidade o dicionário, seja para passear pela sabedoria do teatro.

Eu tô ligado nessa palavra que confere a ostentação de um poema: o bardo. Baita palavra.

Marco Antonio Martire

sexta-feira, novembro 24

Chegar ao outro

'Perfil do escritor brasileiro não muda desde 1965'

Uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília (UnB) traz um relato desanimador sobre a literatura nacional: as grandes editoras seguem publicando obras de escritores brasileiros com o mesmo perfil há mais de 50 anos. O trabalho compreende livros nacionais lançados entre 1965 e 2014. Mais de 70% deles foram escritos por homens, 90% são brancos e pelo menos a metade veio do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A análise também entrou no enredo da literatura nacional, chegando à conclusão de que os personagens retratados se aproximam da realidade dos escritores. Cerca de 60% são protagonizados por homens, sendo 80% deles brancos e 95% heterossexuais.

“Os dados mostram que há uma homogeneidade entre os escritores e os romances publicados no Brasil. Isso praticamente não mudou ao longo das décadas. É muito preocupante”, afirma a professora do Departamento de Teoria Literária Regina Dalcastagnè, coordenadora da pesquisa.

O trabalho, realizado pelo Grupo de Estudos em Literatura Contemporânea da UnB ao longo de 14 anos, contou com a participação de mais de 30 universitários. A pesquisa fez um recorte por editoras em três períodos diferentes.

O primeiro deles foi entre 1965 e 1979, que contava com publicações da José Olympio e da Civilização Brasileira. O segundo recorte foi de 1990 a 2004, com a presença da Companhia das Letras, da Rocco e da Record. Já o último compreende 2005 a 2014 e quase as mesmas editoras, trocando apenas a Rocco pela Objetiva.

“Com a pesquisa, percebemos que as editoras não estão dispostas a diversificar o cenário literário. Assim, caso o leitor esteja atrás de literatura produzidas por mulheres, negros e de diferentes regiões terá que buscar independentes, com menor alcance às livrarias brasileiras”, conclui Regina

A análise também entrou no enredo da literatura nacional, chegando à conclusão de que os personagens retratados se aproximam da realidade dos escritores. Cerca de 60% são protagonizados por homens, sendo 80% deles brancos e 95% heterossexuais.

“Os dados mostram que há uma homogeneidade entre os escritores e os romances publicados no Brasil. Isso praticamente não mudou ao longo das décadas. É muito preocupante”, afirma a professora do Departamento de Teoria Literária Regina Dalcastagnè, coordenadora da pesquisa.

O trabalho, realizado pelo Grupo de Estudos em Literatura Contemporânea da UnB ao longo de 14 anos, contou com a participação de mais de 30 universitários. A pesquisa fez um recorte por editoras em três períodos diferentes.

O primeiro deles foi entre 1965 e 1979, que contava com publicações da José Olympio e da Civilização Brasileira. O segundo recorte foi de 1990 a 2004, com a presença da Companhia das Letras, da Rocco e da Record. Já o último compreende 2005 a 2014 e quase as mesmas editoras, trocando apenas a Rocco pela Objetiva.

“Com a pesquisa, percebemos que as editoras não estão dispostas a diversificar o cenário literário. Assim, caso o leitor esteja atrás de literatura produzidas por mulheres, negros e de diferentes regiões terá que buscar independentes, com menor alcance às livrarias brasileiras”, conclui Regina

quinta-feira, novembro 23

O homem e o livro

A mais violenta forma de censura ao livro é a sua destruição física: o livro não é, nesse caso, apenas proibido, ou seja, retirado da circulação – é aniquilado, queimado, de preferência, na praça pública, para exemplo e proveito.

Como já dissemos, os nazis não foram os primeiros a queimar livros, mas souberam fazê-lo com pompa e circunstância. Deram início às suas ações purificadoras, em 1933, quando uma parada de milhares de estudantes, munidos de tochas, deitaram fogo a uma pilha de 20 000 livros, na Universidade de Berlim, perante o Ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, que, simultânea e elegiacamente, proclamava: “A alma do povo alemão pode exprimir-se. Estas chamas… iluminam… o fim de uma era e acendem uma nova.”

Felizmente, nem todos os seres humanos são igualmente inclinados à queima de livros. No outro extremo, poderíamos até citar o filósofo Montaigne, autor dos famosos Ensaios, que, perguntado sobre o que faria, se lhe dessem a escolher entre queimar os seus filhos e queimar os seus livros, respondeu candidamente, que preferiria queimar os filhos. Il y en a de toutes les couleurs.

Seja como for, queimadores de livros houve-os em todos os tempos e de todos os formatos. Mas o pior deles todos talvez tenha sido o primeiro imperador da China, Shi Huang Ti (250 – 210 a. C.), que mandou enterrar vivos 460 académicos e queimar todos os livros existentes no reino, excepto um exemplar de cada um, que mandou depositar na biblioteca real. Mas, mesmo estes, planeou destrui-los antes de morrer, raciocinando que, se todos os registos desaparecessem, a história começaria com ele. De tal modo se tornou odioso com este seu procedimento, que várias gerações, após a sua morte, se vingaram conspurcando-lhe o túmulo.

Houve vários mártires célebres entre os autores de livros: desde Sócrates, que aliás não deixou um único livro, limitando-se a exprimir os seus pensamentos na praça pública, sendo por isso obrigado a morrer, tomando cicuta; passando por Lucano, poeta romano, a quem Nero, ciumento da sua poesia, ordenou que se suicidasse; ou pelo poeta persa Amra Taraja, enterrado vivo por ter escrito um poema em que criticava o rei, a lista dos mártires é interminável. Alessandro Cagliostro apodreceu e morreu numa prisão romana por ter escrito obras consideradas heréticas; o poeta francês André Chénier foi guilhotinado por ter escrito contra o Terror; consta também que o romancista russo Maxim Gorky que, no entanto, teve funeral nacional, foi envenenado por ordem de Staline; John Milton, o autor de Paradise Lost, escapou por pouco de subir ao cadafalso, por ter escrito contra o direito divino dos reis (valeu-lhe alguns amigos terem intercedido a seu favor); Boris Pasternak viu-se obrigado a não ir a Estocolmo receber o Prémio Nobel, sob risco de o não deixarem regressar à Rússia; e Alexander Solzenitsyn viu-se forçado ao exílio na boa esteira de Eurípedes, Aristóteles, Ovídio, Dante, Villon, Voltaire e Victor Hugo.

O fogo purificador está sempre vigilante, por todo o lado: porque, se Hemingway, por exemplo, viu os seus livros queimados pelos nazis, As Vinhas da Ira, de Steinbeck, não precisaram de sair dos Estados Unidos para sofrerem igual tratamento: em 1939, o livro foi queimado pela Biblioteca Pública, de Saint Louis, no Missouri. Dizia Milton que quem destrói um livro, destrói a própria Razão e mata a imagem de Deus. Assassinos destes não terão faltado, na história do homem na Terra.

Felizmente, nem todos os seres humanos são igualmente inclinados à queima de livros. No outro extremo, poderíamos até citar o filósofo Montaigne, autor dos famosos Ensaios, que, perguntado sobre o que faria, se lhe dessem a escolher entre queimar os seus filhos e queimar os seus livros, respondeu candidamente, que preferiria queimar os filhos. Il y en a de toutes les couleurs.

Seja como for, queimadores de livros houve-os em todos os tempos e de todos os formatos. Mas o pior deles todos talvez tenha sido o primeiro imperador da China, Shi Huang Ti (250 – 210 a. C.), que mandou enterrar vivos 460 académicos e queimar todos os livros existentes no reino, excepto um exemplar de cada um, que mandou depositar na biblioteca real. Mas, mesmo estes, planeou destrui-los antes de morrer, raciocinando que, se todos os registos desaparecessem, a história começaria com ele. De tal modo se tornou odioso com este seu procedimento, que várias gerações, após a sua morte, se vingaram conspurcando-lhe o túmulo.

Houve vários mártires célebres entre os autores de livros: desde Sócrates, que aliás não deixou um único livro, limitando-se a exprimir os seus pensamentos na praça pública, sendo por isso obrigado a morrer, tomando cicuta; passando por Lucano, poeta romano, a quem Nero, ciumento da sua poesia, ordenou que se suicidasse; ou pelo poeta persa Amra Taraja, enterrado vivo por ter escrito um poema em que criticava o rei, a lista dos mártires é interminável. Alessandro Cagliostro apodreceu e morreu numa prisão romana por ter escrito obras consideradas heréticas; o poeta francês André Chénier foi guilhotinado por ter escrito contra o Terror; consta também que o romancista russo Maxim Gorky que, no entanto, teve funeral nacional, foi envenenado por ordem de Staline; John Milton, o autor de Paradise Lost, escapou por pouco de subir ao cadafalso, por ter escrito contra o direito divino dos reis (valeu-lhe alguns amigos terem intercedido a seu favor); Boris Pasternak viu-se obrigado a não ir a Estocolmo receber o Prémio Nobel, sob risco de o não deixarem regressar à Rússia; e Alexander Solzenitsyn viu-se forçado ao exílio na boa esteira de Eurípedes, Aristóteles, Ovídio, Dante, Villon, Voltaire e Victor Hugo.

O fogo purificador está sempre vigilante, por todo o lado: porque, se Hemingway, por exemplo, viu os seus livros queimados pelos nazis, As Vinhas da Ira, de Steinbeck, não precisaram de sair dos Estados Unidos para sofrerem igual tratamento: em 1939, o livro foi queimado pela Biblioteca Pública, de Saint Louis, no Missouri. Dizia Milton que quem destrói um livro, destrói a própria Razão e mata a imagem de Deus. Assassinos destes não terão faltado, na história do homem na Terra.

(P. S. – Para maior aprofundamento e mais extensa e variada informação sobre estas picardias do ser humano, aconselharia o livro The Literary Life & Other Curiosities, de Robert Hendrikson, na Penguin Books.)Eugénio Lisboa, publicado na Revista Ler nº 147

Livraria Alves

A Carne de Jesus, por Almáquio Diniz

(não leiam! obra excomungada pela Igreja),

rutila no aquário da vitrina.

Terror visual na tarde de domingo.

Volto para o colégio. O título sacrílego

relampeja na consciência.

Livraria, lugar de danação, lugar de descoberta.

Um dia, quando? Vou entrar naquela casa,

vou comprar

um livro mais terrível que o de Almáquio

e nele me perder - e me encontrar

(não leiam! obra excomungada pela Igreja),

rutila no aquário da vitrina.

Terror visual na tarde de domingo.

Volto para o colégio. O título sacrílego

relampeja na consciência.

Livraria, lugar de danação, lugar de descoberta.

Um dia, quando? Vou entrar naquela casa,

vou comprar

um livro mais terrível que o de Almáquio

e nele me perder - e me encontrar

Carlos Drummond de Andrade, "Boitempo"

quarta-feira, novembro 22

O Senhor Barata

As pessoas têm a ideia que a morte é a solidão total num nada completo. E provavelmente é. Julgo que é. Mais: tenho a certeza que é, mas não somos capazes de conceber isso. Não aceitamos conceber isso. De forma alguma nos resignamos a isso. E assim nasceram as religiões. Que todas elas nos prometem, nos garantem, nos juram a existência do dia seguinte e o tornam mais ou menos aceitável.

George Steiner perguntou-me:

– Sabe porque é que os judeus não se matam?

esperou um bocadinho e como não disse nada respondeu ele por mim:

– Não podem suportar a ideia de não ler o jornal no dia seguinte

e fiquei a olhar para a sua cara lá em baixo

(ele é mais pequeno)

com um sorriso nos olhinhos agudos. Isto não é só verdade para os judeus, claro. Quem

(mesmo aqueles que, como eu, não lêem jornais)

suporta a ideia de não ler o jornal do dia seguinte? Não saber o que vai passar-se? Ficar sozinho num vazio absoluto? As pessoas têm a ideia que a morte é a solidão total num nada completo. E provavelmente é. Julgo que é. Mais: tenho a certeza que é, mas não somos capazes de conceber isso. Não aceitamos conceber isso. De forma alguma nos resignamos a isso. E assim nasceram as religiões. Que todas elas nos prometem, nos garantem, nos juram a existência do dia seguinte e o tornam mais ou menos aceitável. Se até há quem suba ao céu de corpo inteiro. Se até há, como Jesus garantiu ao ladrão, quem hoje mesmo estará connosco no Paraíso. No meu caso quando lá chegar encontro logo o senhor Barata, que faleceu há dias, é que nem ginjas. O senhor Barata a quem daqui a uns tempos vou dar um abraço

– Dê cá mais cinco, senhor Barata

e que costumava comer no mesmo restaurantezinho que eu. Era gordo, pequeno, com um eterno boné na cabeça, colocado numa exactidão de cápsula, de calções, com um saco de cabedal a cair-lhe do ombro esquerdo. Passava o almoço sem companhia, ou antes na companhia do telemóvel e do jornal, que lia todo até os anúncios

(com fotografia) das vendedoras de carícias a preços em conta e nádegas atlânticas, oferecendo beijos na boca e

bum-buns gulosos, cujas dimensões me provocavam um certo receio de ser completamente devorado e ficar na companhia dos colegas da véspera. O senhor Barata tinha sido tipógrafo, mostrou-me logo à primeira o seu cartão de membro do Partido Comunista que, sei lá a razão, imaginava mais castos e afinal malandrecos, e um retrato dele em Maputo, fardado de soldado e com um cão da Polícia Militar pela trela, garantindo-me que, como eu, também havia passado por África a defender o Império, e decidiu tratar-me logo por tu. Respondi-lhe

– Você se quer falar comigo diz Sua Alteza

mas a sua solidão comoveu-me. Morava sozinho não percebi bem onde, cheirava a infelicidade que tresandava, adoecera tempos antes e a quimioterapia enfraquecia-o muito:

– Um cancro do pulmão, sabe?

como por acaso não sabia comovi-me mais. Apontou o boné

– Já me atingiu a cabeça

mostrou-me a papelada médica e eu lá tentava animá-lo o melhor que podia sobre os nossos pratos de peixe espada. Que eu percebesse não tinha mulher nem filhos, nunca lhe vi nenhum compincha e lá íamos falando nisto e naquilo sobre as nádegas do jornal onde às vezes me parecia que um Lenine a espreitar, embora não se sentisse com ânimo para frequentar o Partido nem as meninas. Comia no restaurantezinho, fazia os tratamentos e depois seguia para casa, tão solitário como um cacto no Pólo Norte. Não se queixava, ia aguentando com dignidade a sua cruz, caminhava na direcção de uma noite secreta, sem queixas, sem azedume, sem tragédia, falando-me dos seus tempos de tipógrafo e do seu respeito pelos livros, até já lera um dos meus

(percebia-se logo que mentia)

ou um bocado de um dos meus, mas era tudo tão difícil agora. Disse-lhe que era tudo difícil desde o princípio e ele, em resposta, encheu-me dos seus tempos de África, onde ainda convertera dois ou três cabos ao marxismo-leninismo que continuava a apoiar sem reservas, embora crítico e lúcido. Gostou que eu também houvesse andado por esses lados, mas a possibilidade da morte levara-o a abandonar o ateísmo, com os rabos do jornal na ideia, que sempre ajudam, Alteza, pensa-se que não mas ajudam. Depois de uns dias sem aparecer no restaurantezinho perguntei por ele ao dono que me segredou

– O senhor Barata morreu

ou seja encontraram-no no chão, em casa, ainda vivo, e foi acabar ao hospital. Custa-me dar com outro freguês na sua mesa agora. Eu gostava do senhor Barata. Não pensem que não: gostava mesmo e tenho pena que não possa ver, no periódico, os rabos dos amanhãs que cantam. Escrevi isto num tom propositadamente ligeiro a fim de me impedir de secar a ramela de uma lágrima. Se eu tivesse um boné como o dele enfiava-o na cabeça numa exactidão de cápsula.

António Lobo Antunes, Visão, 9 de Novembro de 2017

George Steiner perguntou-me:

– Sabe porque é que os judeus não se matam?

esperou um bocadinho e como não disse nada respondeu ele por mim:

– Não podem suportar a ideia de não ler o jornal no dia seguinte

e fiquei a olhar para a sua cara lá em baixo

(ele é mais pequeno)

com um sorriso nos olhinhos agudos. Isto não é só verdade para os judeus, claro. Quem

(mesmo aqueles que, como eu, não lêem jornais)

suporta a ideia de não ler o jornal do dia seguinte? Não saber o que vai passar-se? Ficar sozinho num vazio absoluto? As pessoas têm a ideia que a morte é a solidão total num nada completo. E provavelmente é. Julgo que é. Mais: tenho a certeza que é, mas não somos capazes de conceber isso. Não aceitamos conceber isso. De forma alguma nos resignamos a isso. E assim nasceram as religiões. Que todas elas nos prometem, nos garantem, nos juram a existência do dia seguinte e o tornam mais ou menos aceitável. Se até há quem suba ao céu de corpo inteiro. Se até há, como Jesus garantiu ao ladrão, quem hoje mesmo estará connosco no Paraíso. No meu caso quando lá chegar encontro logo o senhor Barata, que faleceu há dias, é que nem ginjas. O senhor Barata a quem daqui a uns tempos vou dar um abraço

– Dê cá mais cinco, senhor Barata

e que costumava comer no mesmo restaurantezinho que eu. Era gordo, pequeno, com um eterno boné na cabeça, colocado numa exactidão de cápsula, de calções, com um saco de cabedal a cair-lhe do ombro esquerdo. Passava o almoço sem companhia, ou antes na companhia do telemóvel e do jornal, que lia todo até os anúncios

(com fotografia) das vendedoras de carícias a preços em conta e nádegas atlânticas, oferecendo beijos na boca e

(passo a citar)

– Você se quer falar comigo diz Sua Alteza

mas a sua solidão comoveu-me. Morava sozinho não percebi bem onde, cheirava a infelicidade que tresandava, adoecera tempos antes e a quimioterapia enfraquecia-o muito:

– Um cancro do pulmão, sabe?

como por acaso não sabia comovi-me mais. Apontou o boné

– Já me atingiu a cabeça

mostrou-me a papelada médica e eu lá tentava animá-lo o melhor que podia sobre os nossos pratos de peixe espada. Que eu percebesse não tinha mulher nem filhos, nunca lhe vi nenhum compincha e lá íamos falando nisto e naquilo sobre as nádegas do jornal onde às vezes me parecia que um Lenine a espreitar, embora não se sentisse com ânimo para frequentar o Partido nem as meninas. Comia no restaurantezinho, fazia os tratamentos e depois seguia para casa, tão solitário como um cacto no Pólo Norte. Não se queixava, ia aguentando com dignidade a sua cruz, caminhava na direcção de uma noite secreta, sem queixas, sem azedume, sem tragédia, falando-me dos seus tempos de tipógrafo e do seu respeito pelos livros, até já lera um dos meus

(percebia-se logo que mentia)

ou um bocado de um dos meus, mas era tudo tão difícil agora. Disse-lhe que era tudo difícil desde o princípio e ele, em resposta, encheu-me dos seus tempos de África, onde ainda convertera dois ou três cabos ao marxismo-leninismo que continuava a apoiar sem reservas, embora crítico e lúcido. Gostou que eu também houvesse andado por esses lados, mas a possibilidade da morte levara-o a abandonar o ateísmo, com os rabos do jornal na ideia, que sempre ajudam, Alteza, pensa-se que não mas ajudam. Depois de uns dias sem aparecer no restaurantezinho perguntei por ele ao dono que me segredou

– O senhor Barata morreu

ou seja encontraram-no no chão, em casa, ainda vivo, e foi acabar ao hospital. Custa-me dar com outro freguês na sua mesa agora. Eu gostava do senhor Barata. Não pensem que não: gostava mesmo e tenho pena que não possa ver, no periódico, os rabos dos amanhãs que cantam. Escrevi isto num tom propositadamente ligeiro a fim de me impedir de secar a ramela de uma lágrima. Se eu tivesse um boné como o dele enfiava-o na cabeça numa exactidão de cápsula.

António Lobo Antunes, Visão, 9 de Novembro de 2017

A vida berlinense dos irmãos Grimm

Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm fazem parte da lista de alemães mais famosos do mundo e continuarão sendo enquanto houver crianças interessadas em contos de fadas. A dupla de Hanau, atualmente no estado de Hessen, conquista leitores há séculos. João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A bela adormecida, Os três porquinhos são apenas alguns dos contos que foram reunidos numa coletânea escrita pelos dois.

Mas quando se pensa nos irmãos – considerados um dos pais da germanística – a associação feita é com a região central da Alemanha e os bosques povoados pelos seres encantados descritos nos contos. A rota turística dos Grimm passa por diversas cidades onde a dupla viveu, como Marburg, Kassel e Göttingen, ou que aparecem nos contos retratados em seus livros. Berlim dificilmente é relacionada aos dois.

O que poucos sabem é que a capital alemã, no entanto, é um dos principais cenários desta história e também é onde ela se encerra.

A saga dos irmãos em Berlim começa em 1840, quando, ao assumir o reinado da Prússia, Frederico Guilherme 4º fez questão de trazê-los para a cidade. Ambos foram contratados pela Academia de Ciências e tiveram a liberdade necessária para continuar as pesquisas, porém, nunca terminaram o projeto iniciado no último período que viveram em Kassel. Em 1859, Wilhelm faleceu. Jacob morreu quatro anos mais tarde.

Além de terem passado os últimos anos de suas vidas na atual capital alemã, os dois irmãos estão enterrados na cidade. Engana-se quem pensa que vai encontrar um túmulo cheio de referências aos contos ou grandioso como foi a contribuição dos dois para a língua alemã.

Cheguei ao cemitério Antigo de São Mateus, no bairro de Schöneberg, com a expectativa de encontrar um mausoléu imponente ou túmulo com estátuas, mas não. O túmulo da dupla é um dos mais singelos entre os das personalidades que estão enterradas no local: apenas uma lápide negra, com nome e da data de nascimento e morte.

Minha primeira reação diante os bloco de mármore foi apenas um "só isso..." Os dois são uns dos grandes nomes da língua alemã e estão num cantinho do cemitério, quase perdidos em meio a túmulos cheios de grandeza. Apesar da simplicidade, seus túmulos são a grande atração do pequeno cemitério, localizado ao lado da estação de trem Yorckstrasse. Ouvi dizer que a reação da maioria dos visitantes é igual a minha – um tanto decepcionada.

Além de seus restos mortais, a biblioteca que reuniram durante sua vida também está em Berlim. Boa parte dela, além de cartas escritas pelos irmãos, fazem parte do acervo da Universidade Humboldt, cujo novo prédio central, inaugurado em 2009, leva o nome dos irmãos. Para quem gosta de arquitetura, a biblioteca batizada de Centro Jacob e Wilhelm Grimm também é uma dica de passeio na cidade.

Clarissa Neher

Mas quando se pensa nos irmãos – considerados um dos pais da germanística – a associação feita é com a região central da Alemanha e os bosques povoados pelos seres encantados descritos nos contos. A rota turística dos Grimm passa por diversas cidades onde a dupla viveu, como Marburg, Kassel e Göttingen, ou que aparecem nos contos retratados em seus livros. Berlim dificilmente é relacionada aos dois.

O que poucos sabem é que a capital alemã, no entanto, é um dos principais cenários desta história e também é onde ela se encerra.

|

| Centro Jacob e Wilhelm Grimm |

Após estudarem direito entre 1802 e 1805 em Marburg, os irmãos fizeram fama ao resgatar os contos populares alemães. Em Göttingen, tornaram-se professores universitários até 1837, quando foram expulsos da cidade por suas ideias liberais. Depois da expulsão, voltaram para Kassel. Na cidade, deram início ao projeto de criar um dicionário alemão.

A saga dos irmãos em Berlim começa em 1840, quando, ao assumir o reinado da Prússia, Frederico Guilherme 4º fez questão de trazê-los para a cidade. Ambos foram contratados pela Academia de Ciências e tiveram a liberdade necessária para continuar as pesquisas, porém, nunca terminaram o projeto iniciado no último período que viveram em Kassel. Em 1859, Wilhelm faleceu. Jacob morreu quatro anos mais tarde.

Além de terem passado os últimos anos de suas vidas na atual capital alemã, os dois irmãos estão enterrados na cidade. Engana-se quem pensa que vai encontrar um túmulo cheio de referências aos contos ou grandioso como foi a contribuição dos dois para a língua alemã.

Cheguei ao cemitério Antigo de São Mateus, no bairro de Schöneberg, com a expectativa de encontrar um mausoléu imponente ou túmulo com estátuas, mas não. O túmulo da dupla é um dos mais singelos entre os das personalidades que estão enterradas no local: apenas uma lápide negra, com nome e da data de nascimento e morte.

Minha primeira reação diante os bloco de mármore foi apenas um "só isso..." Os dois são uns dos grandes nomes da língua alemã e estão num cantinho do cemitério, quase perdidos em meio a túmulos cheios de grandeza. Apesar da simplicidade, seus túmulos são a grande atração do pequeno cemitério, localizado ao lado da estação de trem Yorckstrasse. Ouvi dizer que a reação da maioria dos visitantes é igual a minha – um tanto decepcionada.

Além de seus restos mortais, a biblioteca que reuniram durante sua vida também está em Berlim. Boa parte dela, além de cartas escritas pelos irmãos, fazem parte do acervo da Universidade Humboldt, cujo novo prédio central, inaugurado em 2009, leva o nome dos irmãos. Para quem gosta de arquitetura, a biblioteca batizada de Centro Jacob e Wilhelm Grimm também é uma dica de passeio na cidade.

Clarissa Neher

terça-feira, novembro 21

A utopia das bibliotecas ideais

Perguntar hoje sobre uma “biblioteca ideal” é quase sempre uma utopia, além de um anacronismo: este é o dano causado à produção literária pelo marketing e a falta de um conhecimento consolidado por parte do leitor comum em matéria de literatura.

É possível que na Grécia do século V tenha existido algo assim como uma “biblioteca ideal”, como atesta a coleção, perdida em boa parte, mas documentada, da biblioteca de Alexandria. Salvo em casos de perda irremissível de muitas obras da antiguidade, aquela biblioteca helenística deve ter abrigado o que a tradição chegou a considerar a grande literatura em língua grega. Aconteceu o mesmo em Roma, cujos “rolos” de escritos, mesmo quando fossem de qualidade literária menos homogênea que a grega, demonstrariam que os retores, os gramáticos e os filósofos tinham clareza sobre o que poderia ser considerado ideal –de acordo com parâmetros religiosos, estéticos, políticos e didáticos – e o que deveria ser considerado non classicus, ou seja, de pouca categoria.

Também na Idade Média estiveram em vigor vários critérios, além do concebido por Aquino, tão aristotélico — ad pulchritudinem tria requirintur: integritas, consonantia, claritas —, para considerar o que era bom, ou o ideal, e o que era secundário, graças à autoridade da complexa rede de valores própria dos longos séculos do Baixo Império Romano, e depois neolatinos, com base primeiro na teologia cristã e depois no não menos poderoso código –a partir do século XII– da sociedade de cavalaria e feudal. A produção de literatura era então tão escassa, e se encontrava tão calcada em modelos que, direta ou indiretamente, procediam do dogma cristão, que era pouco concebível a criação de poesia, teatro ou épica contrários a uma ideologia e mitos que, como a realeza, se achavam por força impregnados de símbolos e argumentos predeterminados e inescapáveis. As bibliotecas medievais – deixando de lado os clássicos conservados pelas ordens monásticas e as casas nobres – foram quase sempre representações de um mundo simbólico no qual tinham um papel muito pouco significativo as amostras “heréticas”, pagãs ou não canônicas de expressão literária.

Somente a partir do humanismo, ou de fenômenos como a invenção da imprensa, a redescoberta da grandeza das literaturas grega e latina, a consolidação das línguas vulgares, o trabalho dos tradutores e o contato frequente entre homens de letras de países muito diferentes, só então, e de um modo progressivo, a literatura proliferou de maneira extraordinária; e os marcos conceituais, ou os “campos” do literário se tornaram tão distintos que surgiu pela primeira vez, em nossa civilização escrita, uma enorme disparidade de critérios, de gêneros literários, de assuntos e de públicos leitores ou ouvintes do que começou a constituir, com muita importância e cada vez maior autonomia, o âmbito universal do literário.

A partir dos primeiros séculos modernos o panorama literário apresentou tal variedade de formas, de recursos e de regulação estética que já então poderia ter começado a disputa –tão poderosa durante o século XVIII– sobre o clássico e o moderno, o bom e o ruim, o ideal e o reprovável. Cada vez mais, escrever se tornou um trabalho independente de nossa herança clássica, e os livros, quando já eram propriamente os códices acessíveis que continuamos usando, atenderam a critérios despojados de todo dogmatismo, propensos a satisfazer diferentes gostos, amigos da novidade e da singularidade. Não resta dúvida de que os clássicos greco-latinos, e a própria Bíblia, continuaram aquilatando uma grande parte das literaturas modernas e contemporâneas –veja-se Moby Dick, de Melville, por exemplo, e até mesmo Ulysses, de Joyce—, mas esta influência, no âmbito de produções inteiramente livres, passou a se tornar somente uma referência de autoridade, um vestígio reconhecido do acervo antigo.

O panorama mudou ainda mais quando, na época posterior ao Iluminismo, as literaturas experimentaram uma exibição de ousadia fabulosa –caso das literaturas do Romantismo–, os índices de alfabetização se multiplicaram de modo exponencial e a leitura se tornou um hábito cada vez mais difundido, mais “democrático” e menos sujeito a qualquer forma de mitologia coletiva ou de dogmatismo teológico. Se ainda nos séculos renascentistas ou no Grand Sièclefrancês se pôde falar de uma “biblioteca ideal” ou do que podia ser idealmente a “boa literatura”, parece claro que, entre o século XIX e nossos dias, a literatura extravasou por completo as margens da tradição do “canônico”, de modo que atualmente não há quase nenhuma instância que possa arrogar-se o direito de estabelecer a lista do que chamaríamos “biblioteca ideal”.

Harold Bloom apresentou uma, muito famosa, em seu livro O Cânone Ocidental, no qual, sem dissimulação alguma, privilegiava a literatura inglesa, e Shakespeare em especial, com a mais absoluta tranquilidade. Uma tarefa assim é sempre inútil, já que existem, em nosso continente, muitos autores e livros hoje pouco lidos, mas de grande categoria, que durante um tempo ascenderam ao cânone literário ou caíram dele por razões que costumam ser circunstanciais, ideológicas ou partidárias. Basta ver a lista dos autores premiados com o Nobel de Literatura para se dar conta de que muitos deles subiram ao Parnaso do cânone literário –como aconteceu com o parnaso cervantino– para cair dele ao cabo de poucos decênios, ou até anos: veja-se o caso de nossos Echegaray e Benavente, o os casos de R.C Eucken (Alemanha), W. Reymond (Polônia) e E.A. Karlfeldt (Suécia).

A 11ª primeira edição da Enciclopédia Britânica (1911, com dois volumes complementares de 1920), na opinião de Borges a melhor edição de todas as que foram impressas dessa enciclopédia exemplar, mal sabia nessa data quem eram Flaubert, Melville ou Hölderlin, mas dedicava a Alfred Lord Tennyson, um poeta de autoridade muito relativa, doze colunas.

Bastam esses exemplos para compreender que as listas de uma “biblioteca ideal” pecam sempre por alguma arbitrariedade e costumam ter um valor de época, reconfigurado com o passar dos anos graças ao número de edições e de leitores que um livro pode chegar a ter, pela entronização de determinados autores valorizados pela academia ou de grupos fanáticos, ou pelo reconhecimento tardio de certos valores que passaram séculos no desvão do esquecimento.

A academia, e com ela os programas de ensino da literatura em escolas e universidades, seria há muito tempo a única garantia de conservação de um critério estético em relação ao mercado e à difusão de produtos literários. Com a autoridade dessas instâncias cada vez mais invisível e ineficaz, resta supor que cada leitor possua hoje sua biblioteca de excelências. Paul Valéry já tinha essa visão, em um verbete de seus Cahiers, sob a epígrafe “Obras-primas”: “Não é nunca o autor quem faz uma obra-prima. Deve-se a obra-prima aos leitores, à qualidade do leitor. Leitor dedicado, com fineza, com parcimônia, com o tempo e uma ingenuidade armada [...]. Só ele pode conseguir a obra-prima, exigir a particularidade, o cuidado, os efeitos inesgotáveis, o rigor, a elegância, a permanência, a releitura de um livro”. Valéry se referia a leitores muito capazes, como ele mesmo, mas é possível que, neste momento, nem sequer existam esses finos leitores em termos gerais. Por conseguinte, talvez devêssemos supor que, para o leitor comum de nossos dias, não exista melhor biblioteca ideal do que aquela que ele leu com prazer e que, no melhor dos casos, em um gesto novamente beneditino, conservará em sua biblioteca até a morte.

Jordi Llovet

É possível que na Grécia do século V tenha existido algo assim como uma “biblioteca ideal”, como atesta a coleção, perdida em boa parte, mas documentada, da biblioteca de Alexandria. Salvo em casos de perda irremissível de muitas obras da antiguidade, aquela biblioteca helenística deve ter abrigado o que a tradição chegou a considerar a grande literatura em língua grega. Aconteceu o mesmo em Roma, cujos “rolos” de escritos, mesmo quando fossem de qualidade literária menos homogênea que a grega, demonstrariam que os retores, os gramáticos e os filósofos tinham clareza sobre o que poderia ser considerado ideal –de acordo com parâmetros religiosos, estéticos, políticos e didáticos – e o que deveria ser considerado non classicus, ou seja, de pouca categoria.

Também na Idade Média estiveram em vigor vários critérios, além do concebido por Aquino, tão aristotélico — ad pulchritudinem tria requirintur: integritas, consonantia, claritas —, para considerar o que era bom, ou o ideal, e o que era secundário, graças à autoridade da complexa rede de valores própria dos longos séculos do Baixo Império Romano, e depois neolatinos, com base primeiro na teologia cristã e depois no não menos poderoso código –a partir do século XII– da sociedade de cavalaria e feudal. A produção de literatura era então tão escassa, e se encontrava tão calcada em modelos que, direta ou indiretamente, procediam do dogma cristão, que era pouco concebível a criação de poesia, teatro ou épica contrários a uma ideologia e mitos que, como a realeza, se achavam por força impregnados de símbolos e argumentos predeterminados e inescapáveis. As bibliotecas medievais – deixando de lado os clássicos conservados pelas ordens monásticas e as casas nobres – foram quase sempre representações de um mundo simbólico no qual tinham um papel muito pouco significativo as amostras “heréticas”, pagãs ou não canônicas de expressão literária.

Somente a partir do humanismo, ou de fenômenos como a invenção da imprensa, a redescoberta da grandeza das literaturas grega e latina, a consolidação das línguas vulgares, o trabalho dos tradutores e o contato frequente entre homens de letras de países muito diferentes, só então, e de um modo progressivo, a literatura proliferou de maneira extraordinária; e os marcos conceituais, ou os “campos” do literário se tornaram tão distintos que surgiu pela primeira vez, em nossa civilização escrita, uma enorme disparidade de critérios, de gêneros literários, de assuntos e de públicos leitores ou ouvintes do que começou a constituir, com muita importância e cada vez maior autonomia, o âmbito universal do literário.

A partir dos primeiros séculos modernos o panorama literário apresentou tal variedade de formas, de recursos e de regulação estética que já então poderia ter começado a disputa –tão poderosa durante o século XVIII– sobre o clássico e o moderno, o bom e o ruim, o ideal e o reprovável. Cada vez mais, escrever se tornou um trabalho independente de nossa herança clássica, e os livros, quando já eram propriamente os códices acessíveis que continuamos usando, atenderam a critérios despojados de todo dogmatismo, propensos a satisfazer diferentes gostos, amigos da novidade e da singularidade. Não resta dúvida de que os clássicos greco-latinos, e a própria Bíblia, continuaram aquilatando uma grande parte das literaturas modernas e contemporâneas –veja-se Moby Dick, de Melville, por exemplo, e até mesmo Ulysses, de Joyce—, mas esta influência, no âmbito de produções inteiramente livres, passou a se tornar somente uma referência de autoridade, um vestígio reconhecido do acervo antigo.

|

| Biblioteca gigante na China com a metade dos livros pintados |

Harold Bloom apresentou uma, muito famosa, em seu livro O Cânone Ocidental, no qual, sem dissimulação alguma, privilegiava a literatura inglesa, e Shakespeare em especial, com a mais absoluta tranquilidade. Uma tarefa assim é sempre inútil, já que existem, em nosso continente, muitos autores e livros hoje pouco lidos, mas de grande categoria, que durante um tempo ascenderam ao cânone literário ou caíram dele por razões que costumam ser circunstanciais, ideológicas ou partidárias. Basta ver a lista dos autores premiados com o Nobel de Literatura para se dar conta de que muitos deles subiram ao Parnaso do cânone literário –como aconteceu com o parnaso cervantino– para cair dele ao cabo de poucos decênios, ou até anos: veja-se o caso de nossos Echegaray e Benavente, o os casos de R.C Eucken (Alemanha), W. Reymond (Polônia) e E.A. Karlfeldt (Suécia).

A 11ª primeira edição da Enciclopédia Britânica (1911, com dois volumes complementares de 1920), na opinião de Borges a melhor edição de todas as que foram impressas dessa enciclopédia exemplar, mal sabia nessa data quem eram Flaubert, Melville ou Hölderlin, mas dedicava a Alfred Lord Tennyson, um poeta de autoridade muito relativa, doze colunas.

Bastam esses exemplos para compreender que as listas de uma “biblioteca ideal” pecam sempre por alguma arbitrariedade e costumam ter um valor de época, reconfigurado com o passar dos anos graças ao número de edições e de leitores que um livro pode chegar a ter, pela entronização de determinados autores valorizados pela academia ou de grupos fanáticos, ou pelo reconhecimento tardio de certos valores que passaram séculos no desvão do esquecimento.

A academia, e com ela os programas de ensino da literatura em escolas e universidades, seria há muito tempo a única garantia de conservação de um critério estético em relação ao mercado e à difusão de produtos literários. Com a autoridade dessas instâncias cada vez mais invisível e ineficaz, resta supor que cada leitor possua hoje sua biblioteca de excelências. Paul Valéry já tinha essa visão, em um verbete de seus Cahiers, sob a epígrafe “Obras-primas”: “Não é nunca o autor quem faz uma obra-prima. Deve-se a obra-prima aos leitores, à qualidade do leitor. Leitor dedicado, com fineza, com parcimônia, com o tempo e uma ingenuidade armada [...]. Só ele pode conseguir a obra-prima, exigir a particularidade, o cuidado, os efeitos inesgotáveis, o rigor, a elegância, a permanência, a releitura de um livro”. Valéry se referia a leitores muito capazes, como ele mesmo, mas é possível que, neste momento, nem sequer existam esses finos leitores em termos gerais. Por conseguinte, talvez devêssemos supor que, para o leitor comum de nossos dias, não exista melhor biblioteca ideal do que aquela que ele leu com prazer e que, no melhor dos casos, em um gesto novamente beneditino, conservará em sua biblioteca até a morte.

Jordi Llovet

segunda-feira, novembro 20

A morte e outras ocorrências

Uma de nossas mais frequentes bravatas é dizermos que estamos prontos para a morte, como se a morte fosse uma disciplina que se aprendesse com apostilas, empenho e provas bimestrais.

Fazer arte pela arte é um princípio difícil de sustentar, mas – justamente por isso – de uma extraordinária beleza.

Sempre considerei a falta de lirismo uma falha de caráter.

Tristezas passadas movem ainda inúteis moinhos.

Eu já nasci velho. Para piorar, deram-me leite parnasiano na mamadeira.

O travessão é um hífen com mania de grandeza.

Se os merecêssemos, os poemas cairiam como frutas das árvores quando nos deitássemos debaixo delas.

De todos os pecados, o mais plagiado ainda é o original.

Ter um alter ego não me favoreceu. Era simpático, não nego, mas escrevia pior que eu.

Um gramático ostenta sempre aquele sorriso de quem pode, a qualquer provocação, tirar do bolso algo mais terrível que uma crase.

Há os poemas de amor, e há os outros, que de vez em quando são apresentados para desmentir a teoria do tema único.

O equilíbrio da beleza com toda a certeza está num gato numa ponta e outro na outra ponta do sofá.

Não poucas rainhas, algumas insuperavelmente belas, traíram seus reis para se entregar a poetas – segundo relatos dos próprios poetas.

Vejam só que pé-direito, convidou o poeta concretista, erguendo o braço para abarcar todo o seu poema.

Era um poeta tão pobre que os pombos dividiam as migalhas com ele.

Diante da poesia, sou ainda o menino bisonho a dois passos de seu primeiro pecado carnal.

Era um arco-íris tão tímido e principiante que foi vaiado pelo público.

Mesmo que a poesia nos desse só uma carteirinha e um distintivo, valeria a pena.

Para ser épico, um poema concretista precisa ter pelo menos dez andares.

Raul Drewnick

***

Fazer arte pela arte é um princípio difícil de sustentar, mas – justamente por isso – de uma extraordinária beleza.

Sempre considerei a falta de lirismo uma falha de caráter.

***

Tristezas passadas movem ainda inúteis moinhos.

***

Eu já nasci velho. Para piorar, deram-me leite parnasiano na mamadeira.

***

O travessão é um hífen com mania de grandeza.

***

Se os merecêssemos, os poemas cairiam como frutas das árvores quando nos deitássemos debaixo delas.

***

De todos os pecados, o mais plagiado ainda é o original.

***

Ter um alter ego não me favoreceu. Era simpático, não nego, mas escrevia pior que eu.

***

Um gramático ostenta sempre aquele sorriso de quem pode, a qualquer provocação, tirar do bolso algo mais terrível que uma crase.

***

Há os poemas de amor, e há os outros, que de vez em quando são apresentados para desmentir a teoria do tema único.

***

O equilíbrio da beleza com toda a certeza está num gato numa ponta e outro na outra ponta do sofá.

***

Não poucas rainhas, algumas insuperavelmente belas, traíram seus reis para se entregar a poetas – segundo relatos dos próprios poetas.

***

Vejam só que pé-direito, convidou o poeta concretista, erguendo o braço para abarcar todo o seu poema.

***

Era um poeta tão pobre que os pombos dividiam as migalhas com ele.

***

Diante da poesia, sou ainda o menino bisonho a dois passos de seu primeiro pecado carnal.

***

Era um arco-íris tão tímido e principiante que foi vaiado pelo público.

***

Mesmo que a poesia nos desse só uma carteirinha e um distintivo, valeria a pena.

***

Para ser épico, um poema concretista precisa ter pelo menos dez andares.

Raul Drewnick

domingo, novembro 19

Fascinantes retratos

Em tempos menos bicudos, como outrora se dizia, eu costumava adquirir, para presentear, ainda sem destinatário certo, exemplares de algum livro pelo qual estivesse apaixonado. Escolhia o ganhador, entregava o livro e avisava, extrapolando na ênfase: se não gostar, devolva - e rompemos relações! Foi assim, por exemplo, com Marca d’Água, de Joseph Brodsky, sobre Veneza. Claro Enigma, de Drummond. Vista do Rio, romance de Rodrigo Lacerda. A Face Horrível, contos de Ivan Angelo. A Balada do Café Triste, de Carson McCullers. Devolução? Nenhuma - sinal de que, para literatura como para leitores, tenho faro bom.

Naquela farra - no momento suspensa, convém avisar, por motivo de rarefação pecuniária -, a obra que mais distribuí foi talvez O Príncipe e o Sabiá, coletânea póstuma de perfis escritos por Otto Lara Resende e selecionados por Ana Miranda. Saiu pela primeira vez em fevereiro de 1994. Disse alguém que, pouco antes de morrer, em dezembro de 1992, Otto andava às voltas com a seleção desses escritos, ao mesmo tempo em que, no afã de “despiorar”, como dizia, O Braço Direito, seu único romance, de 1963, praticamente o transformou em livro novo.

Tenho dúvidas de que Otto Lara Resende estava mesmo disposto a concluir um livro de perfis, aplacando assim as insistentes cobranças de amigos e editores. Era famosa a sua inapetência editorial. Para o cupincha Hélio Pellegrino, psicanalista além de poeta, Otto era um caso de bibliofobia.

De fato, relutou até o fim em permitir reedição de qualquer de seus escritos, ou mesmo a circulação dos já impressos. Já contei dos esforços que fez para que eu lhe devolvesse um exemplar de O Lado Humano, o livro de contos com que estreou nas livrarias, em 1952, relíquia que ele próprio, num momento de descuido, me presenteara. Se em 1991 consentiu na publicação de uma seleta de contos, O Elo Partido, terá sido, acredito, como pagamento de pedágio da amizade que o ligava a Dalton Trevisan, responsável pela iniciativa. Foi preciso que Otto morresse para que sua obra, breve mas sólida, pudesse novamente circular para além das bibliotecas.

Junto com reedições, veio então o inédito O Príncipe e o Sabiá, que, além de encantar leitores em geral, aos poucos converteu-se em leitura obrigatória para jornalistas em formação, ou mesmo já rodados, como este cronista. Esgotado fazia tempo, o livro foi agora relançado pela Companhia das Letras, em edição ainda mais esmerada, acrescida de esplêndido posfácio de Wilson Figueiredo, outro craque do jornalismo, amigo de Otto desde os anos 1940. Desconfio que, remediava a atual anemia financeira, voltarei a buscar quem me pareça merecer O Príncipe e o Sabiá.

O gênero, perfil, me seduz desde sempre - existe neste mundo algo mais interessante do que gente? -, e Otto Lara Resende é para ele especialmente dotado. Chega a ser injustiça de Deus, se houver, a atribuição de tantos talentos a uma só pessoa. Não lhe bastasse ter sido um jornalista atento e afiado como poucos, Otto era dono, também, de cintilante texto literário, o que, no jornalismo, de saída o colocava vários palmos acima da maioria dos colegas. Para completar, tinha genuíno interesse no seu semelhante, fosse ele figura pública ou obscura pessoa.

Coisa rara, convenhamos, no ser humano em geral, essa capacidade de ver e ouvir, ainda mais em se tratando de artistas da palavra oral, como foi Otto, legendário causeur que, no meu panteão particular, só vejo ao lado de Antonio Candido, outro extraordinário conversador. Donos de verbo brilhante tendem a ignorar o verbo alheio, mais preocupados que estão em ressoar nos ouvidos do interlocutor, para eles plateia. Não é o caso dos supracitados, capazes também de se interessar pelo outro e por seu ponto de vista, abertos até mesmo a eventuais mudanças de opinião. Otto dizia que, por isso, não lhe convinha ser apresentado ao demônio.

Ao contrário do que em geral acontece, não se confinava ao universo dos que pensassem como ele. Aberto também a seu dessemelhante, não me surpreende a quantidade de gente com quem dialogou em 70 anos de vida. Fernando Sabino, que o conheceu na adolescência, gostava de propor o duríssimo desafio de apontar uma só figura pública da vida brasileira com quem Otto Lara Resende não tivesse batido uma bola. Também por isso é natural que tenha sido o perfilador que foi.

Sei que você merece, mas não fique à espera de ganhar de mim seu exemplar de O Príncipe e o Sabiá. Recomendo ir sem mais tardança a essa galeria de impecáveis retratos. Lá estão escritores como os três grandes Andrades - Mário, Oswald e Drummond -, Manuel Bandeira, Graciliano, Clarice, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Murilo Mendes. Estrelas políticas de variadas galáxias, entre elas JK, Getúlio, João Goulart, Carlos Lacerda e o ditador português Salazar. E muita gente mais.

Do que mais gostei? Não ponha num aperto quem se deliciou da primeira à última página, aí incluído o posfácio do Figueiró. Se eu votar, digamos, em “Jânio, ao cair da tarde: 1961”, corro o risco de estar sendo injusto com todos os demais escritos deste livro.

Ah: não acredite no Otto quando ele diz que é “melhor minerador dos outros do que de mim mesmo”. O desmentido está ali, mesmo, num texto tão cativante quanto vertiginoso, praticamente sem parágrafos, feito por instigação de Paulo Mendes Campos que, um dia, perguntou ao amigo: “Quem é Otto Lara Resende?” Duvido que se pudesse achar fecho melhor para O Príncipe e o Sabiá.

Humberto Werneck

Naquela farra - no momento suspensa, convém avisar, por motivo de rarefação pecuniária -, a obra que mais distribuí foi talvez O Príncipe e o Sabiá, coletânea póstuma de perfis escritos por Otto Lara Resende e selecionados por Ana Miranda. Saiu pela primeira vez em fevereiro de 1994. Disse alguém que, pouco antes de morrer, em dezembro de 1992, Otto andava às voltas com a seleção desses escritos, ao mesmo tempo em que, no afã de “despiorar”, como dizia, O Braço Direito, seu único romance, de 1963, praticamente o transformou em livro novo.

Tenho dúvidas de que Otto Lara Resende estava mesmo disposto a concluir um livro de perfis, aplacando assim as insistentes cobranças de amigos e editores. Era famosa a sua inapetência editorial. Para o cupincha Hélio Pellegrino, psicanalista além de poeta, Otto era um caso de bibliofobia.

“Devemos a Graham Bell o fato de estarmos em qualquer lugar do mundo e alguém nos chatear por telefone. É um instrumento contra a solidão. Só que a solidão, às vezes, é absolutamente necessária”.

De fato, relutou até o fim em permitir reedição de qualquer de seus escritos, ou mesmo a circulação dos já impressos. Já contei dos esforços que fez para que eu lhe devolvesse um exemplar de O Lado Humano, o livro de contos com que estreou nas livrarias, em 1952, relíquia que ele próprio, num momento de descuido, me presenteara. Se em 1991 consentiu na publicação de uma seleta de contos, O Elo Partido, terá sido, acredito, como pagamento de pedágio da amizade que o ligava a Dalton Trevisan, responsável pela iniciativa. Foi preciso que Otto morresse para que sua obra, breve mas sólida, pudesse novamente circular para além das bibliotecas.

Junto com reedições, veio então o inédito O Príncipe e o Sabiá, que, além de encantar leitores em geral, aos poucos converteu-se em leitura obrigatória para jornalistas em formação, ou mesmo já rodados, como este cronista. Esgotado fazia tempo, o livro foi agora relançado pela Companhia das Letras, em edição ainda mais esmerada, acrescida de esplêndido posfácio de Wilson Figueiredo, outro craque do jornalismo, amigo de Otto desde os anos 1940. Desconfio que, remediava a atual anemia financeira, voltarei a buscar quem me pareça merecer O Príncipe e o Sabiá.

O gênero, perfil, me seduz desde sempre - existe neste mundo algo mais interessante do que gente? -, e Otto Lara Resende é para ele especialmente dotado. Chega a ser injustiça de Deus, se houver, a atribuição de tantos talentos a uma só pessoa. Não lhe bastasse ter sido um jornalista atento e afiado como poucos, Otto era dono, também, de cintilante texto literário, o que, no jornalismo, de saída o colocava vários palmos acima da maioria dos colegas. Para completar, tinha genuíno interesse no seu semelhante, fosse ele figura pública ou obscura pessoa.